Нашу статью о социализме раскритиковал журнал Lenin Crew. Огорчаемся — и критикуем в ответ

В октябре 2023 года коллектив Lenin Crew ответил критикой на нашу статью «Социализм в мечтах рабочих».

К сожалению, рецензия Lenin Crew написана посредственно. Чтобы критиковать оппонента, надо хотя бы понимать его позицию. Они же обвиняют нас и уверены в том, что мы считаем советский социализм «неправильным». Приведём несколько цитат:

«Отрицание реального социализма позволяет ещё и остаться чистым и незапятнанным самому. “Неправильный” социализм избавляет от бремени попыток его оправдания».

«Если бы только всё это не служило для выведения такой избитой и наивной идеи, как “неправильный социализм”!»

«Реакция проста и понятна — свершившийся факт социализма такие, как он, объявляют “неправильным” социализмом или вообще никаким не социализмом, а, например, “госкапом” или даже азиатским способом производства».

Нет, мы считаем Советский Союз и общества советского типа «социалистическими» в том значении этого слова, что они развивались от капитализма к социализму. Сам разговор о «правильности» социализма некорректен. Любое общество развивается закономерно и в этом смысле — «правильно».

Обсудим, верна ли идея членов Lenin Crew о социализме, «построенном в основном», и целесообразен ли их метод исследования советского общества.

Рецензия Lenin Crew

Автор рецензии приравнивает нашу позицию к позициям сторонников азиатского способа производства или государственного капитализма, которые отрицают социализм в Советском Союзе. В программном документе мы показали, как наша позиция уже на уровне осмысления формаций отличается от этих позиций.

Автор статьи незнаком с нашими программными материалами.

В другом месте автор, якобы критикуя наши идеи, пишет, что советская бюрократия была напрямую связана с рабочими, и приводит в качестве аргумента такое утверждение:

«Даже в самом ЦК было множество людей пролетарских профессий и пролетарского же происхождения, которые занимали посты народных комиссаров в соответствии со своим опытом в тех или иных отраслях. Они были ещё молоды. Именно революционная волна вынесла их на руководящие должности из цехов, университетов и ссылок».

Мы сами указывали на то, что состав советской бюрократии пополнялся из рабочего класса. Факт наличия у бюрократов рабочего прошлого не делает их рабочими — заняв государственные посты, они утратили принадлежность к рабочему классу.

Бюрократия — социальный слой с задачами, которые связаны с государственным управлением. Именно об этом мы сказали в нашем материале о ГДР, в котором показывали взаимодействие немецкой бюрократии и рабочих в 1945–1952 годах. То, что состав советской бюрократии пополнялся рабочими, никак не опровергает нашу позицию. Зато вновь подтверждает то, что автор рецензии незнаком с нашими программными статьями.

Автор выводит необходимость признания социализма в Советском Союзе из того, что если это не признать, то невозможно будет научно осмыслить социализм:

«[Автор статьи “Спички”. — Е. Ж.] …делает строго “виртуальным” само представление о социализме, что позволяет протащить в идейном поле под это понятие что угодно: от “скандинавской модели” до, прости Господи, Третьего Рейха».

Скажем снова: рецензент либо не читал наши материалы, либо читал их плохо. Рекомендуем прочитать хотя бы некоторые из них, чтобы понять, как можно анализировать социализм, не признавая Советский Союз построившим его. Мы не отрицаем наличия социалистических элементов в советском обществе и тщательно их анализируем.

Автор аргументирует необходимость признания социализма в Советском Союзе не из теоретических, а из политических мотивов:

«…отрицая социализм в СССР, левые тем самым неизбежно отмежёвываются и от его неоспоримых исторических достижений. И это особенно важно в наше время как для коммунистической агитации на постсоветском пространстве, где СССР многие всё ещё вспоминают с теплотой, так и для идейной работы за пределами СНГ».

Получается, нужно откинуть научное осмысление Советского Союза, если оно не соответствует идеологии, положений которой придерживается рецензент. Как говорится, «Если теория противоречит интересам рабочего класса, тем хуже для теории».

Социализм в основном

Определение социализма Lenin Crew

Мы не будем дальше разбирать, как автор Lenin Crew критикует нас в своём материале: он нас не понял, и это сводит к нулю его критику, так как невозможно адекватно критиковать позицию, которую не понимаешь. Но в этой рецензии есть ценность — члены Lenin Crew впервые вывели своё понимание социализма. Мы же проверим, соответствуют ли их тезисы действительности.

Автор Lenin Crew пишет:

«Таким образом, остаются несколько моментов, характеризующих именно социалистическую общественно-экономическую формацию. Три из них — классические признаки социализма:

- Общественная собственность на средства производства.

- Плановое народное хозяйство на основе механизации, автоматизации и научного подхода к планированию и нормированию.

- Диктатура пролетариата — государственная власть, систематически действующая в объективных интересах пролетариата, — необходимая для противодействия внутренним и внешним контрреволюционным силам.

К прочим характерным чертам социализма следует отнести:

- Устранение острого антагонизма между городом и деревней.

- Распределение заработка по труду (или как минимум тенденция к этому)».

Наши товарищи отказались доказывать эти тезисы, указывая на их «очевидность»:

«А вот теперь, положа руку на сердце, можете ли вы сказать, что СССР не сделал и этого? Безусловно, каждый пункт заслуживает отдельного разбора, но в конечном счёте можно сказать, что все три в СССР реализовать хоть и с большим трудом, но получилось».

Мы же привыкли доказывать тезисы и проверим верность утверждений рецензента историческим опытом.

Lenin Crew считает, что с середины 1930-х годов в СССР был социализм:

«Тем не менее, мы считаем, опираясь на ленинское определение социализма как госмонополии, обращённой на пользу всего народа, что СССР с середины тридцатых и до перестройки был социалистическим государством».

«Был ли в России социализм? Да. Примерно с середины 30-х, когда ликвидировали класс капиталистов и создали единую систему плановой экономики, и до перестройки. Несмотря на все проблемы советской политики и экономики, основные черты социализма сохранялись весь этот период».

После смерти Сталина, по версии Lenin Crew, в Советском Союзе к власти пришли ревизионисты («немарксисты») и повели его «не туда»:

«Конечно, это заслуга не Хрущёва, Косыгина или Брежнева, а созданной до них социалистической экономики, однако в этих условиях “благодарить партию за счастливую жизнь” можно было с ещё большим основанием, чем при Сталине. А что партию теперь возглавляли не марксисты, а люди, направившие СССР к пропасти, советские люди не понимали»1Сарабеев В. Троцкий. Сталин. Коммунизм. — СПб. : Питер, 2021. — С. 711–712..

В дальнейших рассуждениях мы заострим внимание именно на 1930-х – 1953 годах, потому что этот период Lenin Crew считает временем самого последовательного развития советского социализма. Сначала мы пойдём от внешних признаков социализма, указанных Lenin Crew, — оплаты по труду и конфликта города и деревни, — а затем перейдём к существенным признакам — характеру государства, собственности и планирования.

Критика определения Lenin Crew

Заработок по труду

Заработок по труду в марксизме — принцип, согласно которому рабочим нужно получать столько средств, сколько им необходимо для воспроизводства своей рабочей силы. Само по себе это — принцип работы буржуазного общества, но Маркс указывал, что именно при социализме можно последовательнее всего его осуществить, о чём пишет и Lenin Crew в рецензии.

Посмотрим на СССР 1930-х годов. Во всех отраслях во время первой и второй пятилетки 1928–1937 годов средний размер реальной зарплаты был ниже, чем в эпоху НЭПа. Меньше — в тяжёлой промышленности, больше — в лёгкой, в среднем ниже на 15–30 %2Журавлёв С., Мухин М. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда на советском предприятии, 1928–1938 гг. — М. : РОССПЭН, 2004.

Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышленных рабочих Урала (1900–1941 гг.) / Российская акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т истории и археологии. — Екатеринбург : УрО РАН, 2006. — С. 70–82.. Это было связано с тем, что количество рабочих увеличивалось, а фонд заработной платы в госбюджете рос медленно.

Если мы считаем, что в Советском Союзе был заработок по труду или тенденция к нему, то фонд заработной платы в госбюджете должен был расти пропорционально увеличению количества рабочих. Однако он рос медленнее, чем количество рабочих. Вдобавок цены росли быстрее, что снижало уровень реальной заработной платы.

Кто-то возразит: всё, что строили рабочие, в конечном итоге создавалось для них. Но в данном случае это не играет существенной роли, ибо для нас важно одно — получали ли рабочие непосредственно столько денег, сколько требовалось для воспроизводства их рабочей силы. Не получали.

По труду — а то и больше — получали партийные работники. 2 февраля 1932 года был отменён партмаксимум, то есть было снято ограничение размера дополнительной оплаты труда партийцев. Рабочие не могли зарабатывать по труду, в то время как партийные работники могли получать больше, чем в действительности стоила их рабочая сила.

Снижение заработной платы у рабочих, на которое мы указали выше, со временем преодолевалось, не в 30–40-е годы, а лишь после смерти Сталина.

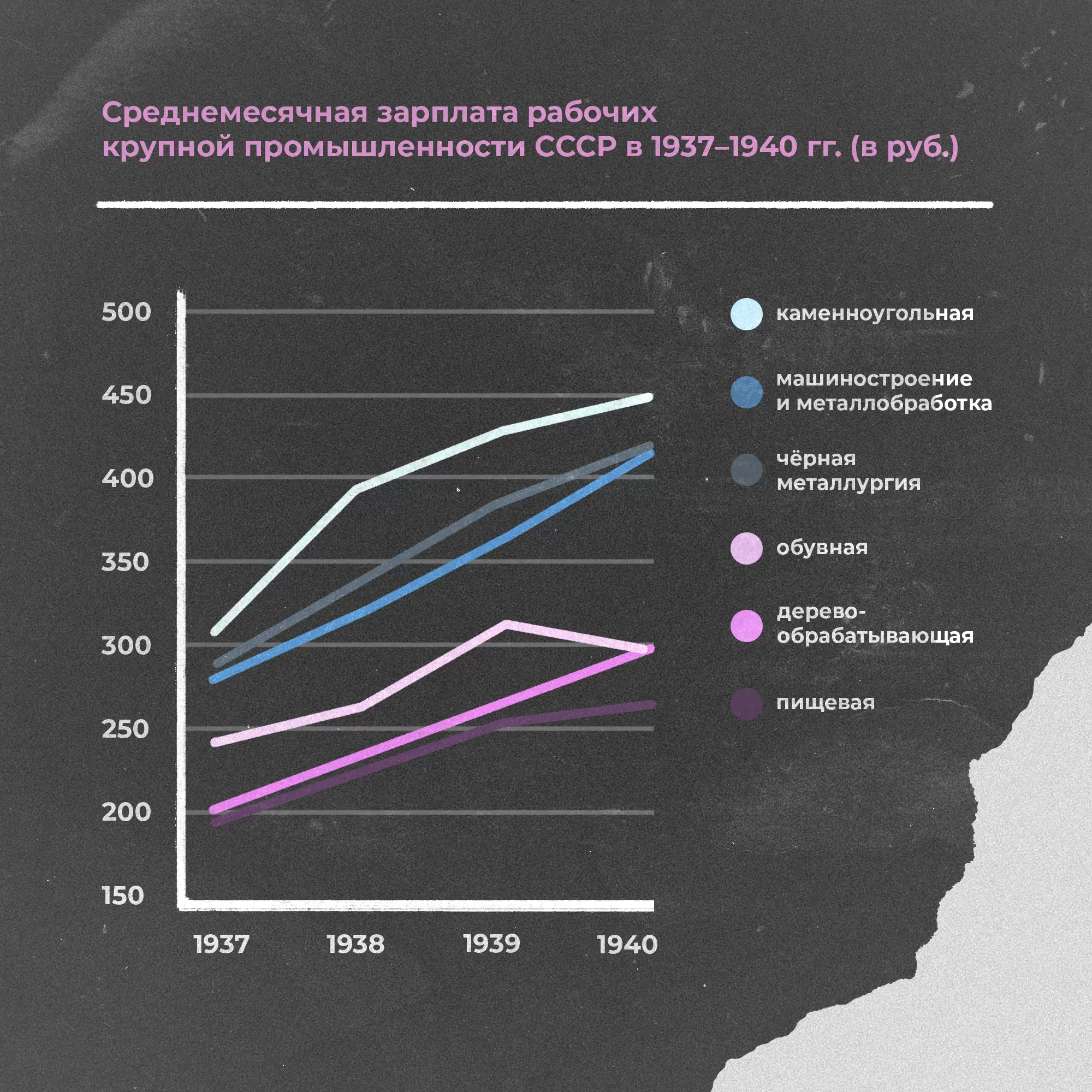

В советской экономике существовало ещё одно явление — весомая разница в оплате труда в отраслях экономики. Причины этого были скорее политическими, чем экономическими.

Больше всего получали рабочие тяжёлой промышленности, особенно в этом плане выделялись те, кто трудился на военном производстве. Рабочие лёгкой промышленности зарабатывали меньше. Это было связано с проведением индустриализации: сырьё, рабочая сила, финансы перераспределялись в тяжёлую промышленность, в ущерб лёгкой и сельскому хозяйству.

Эти различия нельзя объяснить тем, что у рабочих была разная квалификация и, следовательно, им требовалось разное количество средств для воспроизводства своей рабочей силы. Рабочие одной квалификации, но занятые в разных отраслях получали разную зарплату. Порой и в одной отрасли, но живя в разных городах, рабочие зарабатывали неодинаково. Например, зарплаты рабочих Москвы и Ленинграда были выше, чем в других городах3Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышленных рабочих Урала (1900–1941 гг.) / Российская акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т истории и археологии. — Екатеринбург : УрО РАН, 2006. — С. 63.. Снабжались же Москва и Ленинград значительно лучше, чем остальная страна4Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. — М. : РОССПЭН, 2008. — C. 149..

О какой «оплате по труду» может идти речь, если заработная плата рабочих определялась не их квалификацией или трудовым вкладом, а тем, в какой отрасли или на каком предприятии они работали? Учитывая, что такое различие в зарплатах было всё время существования Советского Союза5Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм : рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны / Пер. с англ. А. Л. Раскина. — М. : РОСПЭН, 2011. — C. 310., то нельзя говорить и о наличии в его экономике тенденции к оплате по труду.

Товарищи из Lenin Crew знают об этом явлении и писали о нём в работе «Троцкий. Сталин. Коммунизм»:

«В СССР это неравенство осуществлялось в следующих формах.

1. Установления различных окладов разным категориям работников. Часто это различие было весьма значительным, уровень жизни различных слоёв советских людей при формальном классовом равенстве мог быть очень разным.

2. Различного качества централизованного снабжения — спецраспределители, спецпайки, спецбольницы и т. д. для руководства и передовиков производства.

Оба этих фактора затем продолжали существовать весь период жизни СССР, к концу, к Перестройке всё более приобретая черты антагонистического разделения среди советских людей. Это разделение происходило в необычной форме, вместо “есть деньги — нет денег” основной точкой различия зачастую было “есть доступ к дефицитным товарам благодаря должностям и связям — нет такого доступа в результате отсутствия всего упомянутого”»6Сарабеев В. Троцкий. Сталин. Коммунизм. — СПб. : Питер, 2021. — С. 299..

— Противоречишь сам себе?

— Нет, всё отлично.

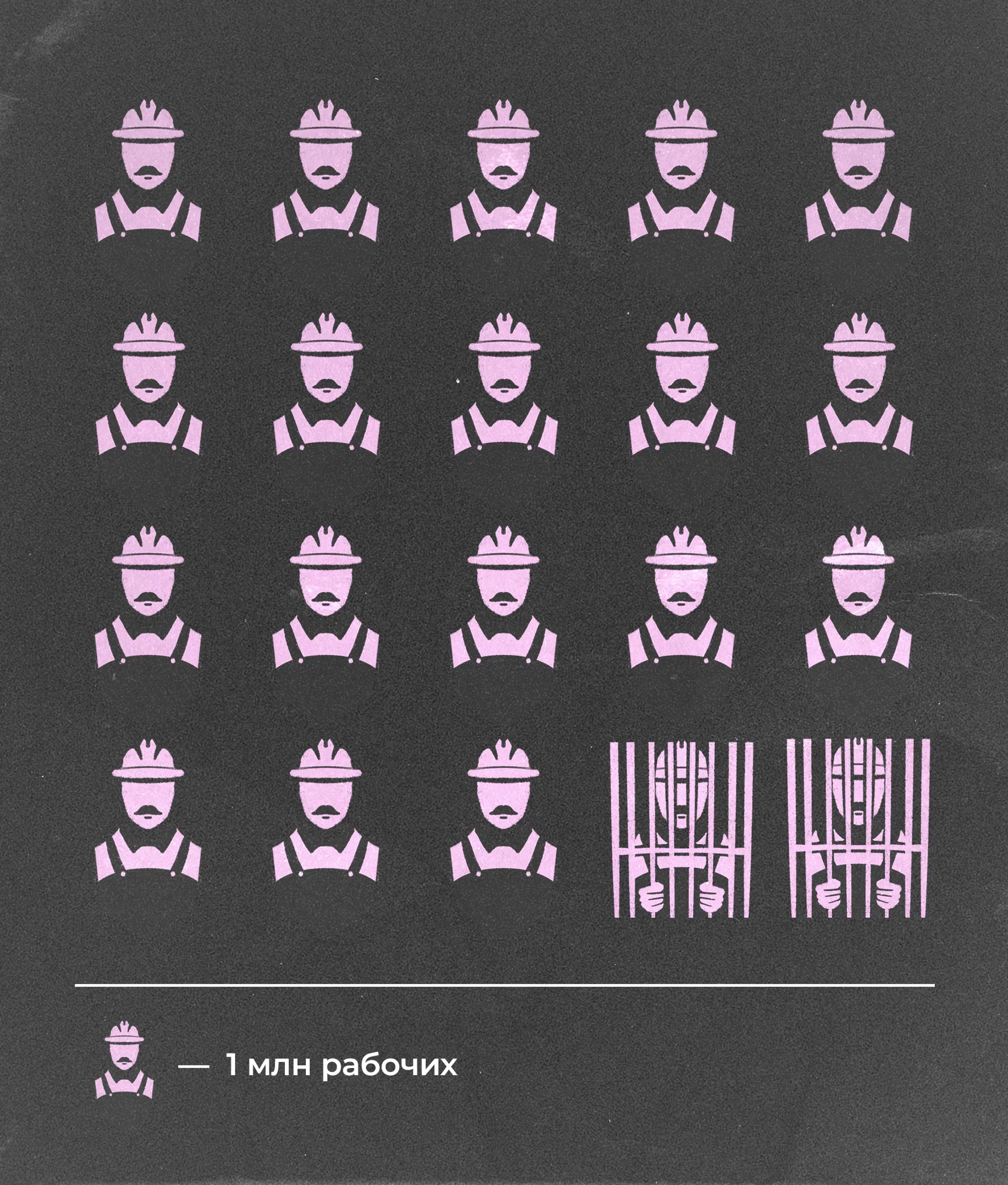

Ещё один интересный показатель. В 1939 году от 20 миллионов людей, занятых в народном хозяйстве, 10 % составляли рабочие принудительного труда7ГУЛАГ: экономика принудительного труда / Отв. ред. Л. И. Бородкин, П. Грегори, О. В. Хлевнюк. — М. : РОССПЭН. 2008. — С. 25.. Несмотря на то, что это небольшой процент, система ГУЛАГа играла достаточно крупную роль в производстве золота, меди, платины, а МВД был основным строительным ведомством вплоть до начала 1950-х годов8Гулаг: экономика принудительного труда / Отв. ред. Л. И. Бородкин, П. Грегори, О. В. Хлевнюк. — М. : РОССПЭН, 2008. — С. 74..

Заключённые получали премии за перевыполнение плана; для них существовала система мотивации труда, а для некоторых за трудовые успехи даже проводили частичные амнистии. Однако большинство заключённых ничего не зарабатывало9Гулаг: экономика принудительного труда / Отв. ред. Л. И. Бородкин, П. Грегори, О. В. Хлевнюк. — М. : РОССПЭН. 2008. — С. 62..

В 1940-х годах была введена оплата труда в лагерях, но заключённые получали лишь треть от размера заработной платы рабочего той же квалификации, отрасли и региона10Гулаг: экономика принудительного труда / Отв. ред. Л. И. Бородкин, П. Грегори, О. В. Хлевнюк. — М. : РОССПЭН. 2008. — С. 63.. Таким образом, ещё 10 % трудоспособного населения — заключённые не могли в полной мере воспроизводить свою рабочую силу, хотя были очень важны для экономики.

Спорно говорить о наличии оплаты по труду или тенденции к этому в Советском Союзе в сталинский и поздний период его истории.

«Закончится война — колхозы распустят»

В советском обществе был слой населения, который составлял его большинство вплоть до 1960-х годов и который нельзя игнорировать при анализе трудовых отношений Советского Союза. Это колхозники.

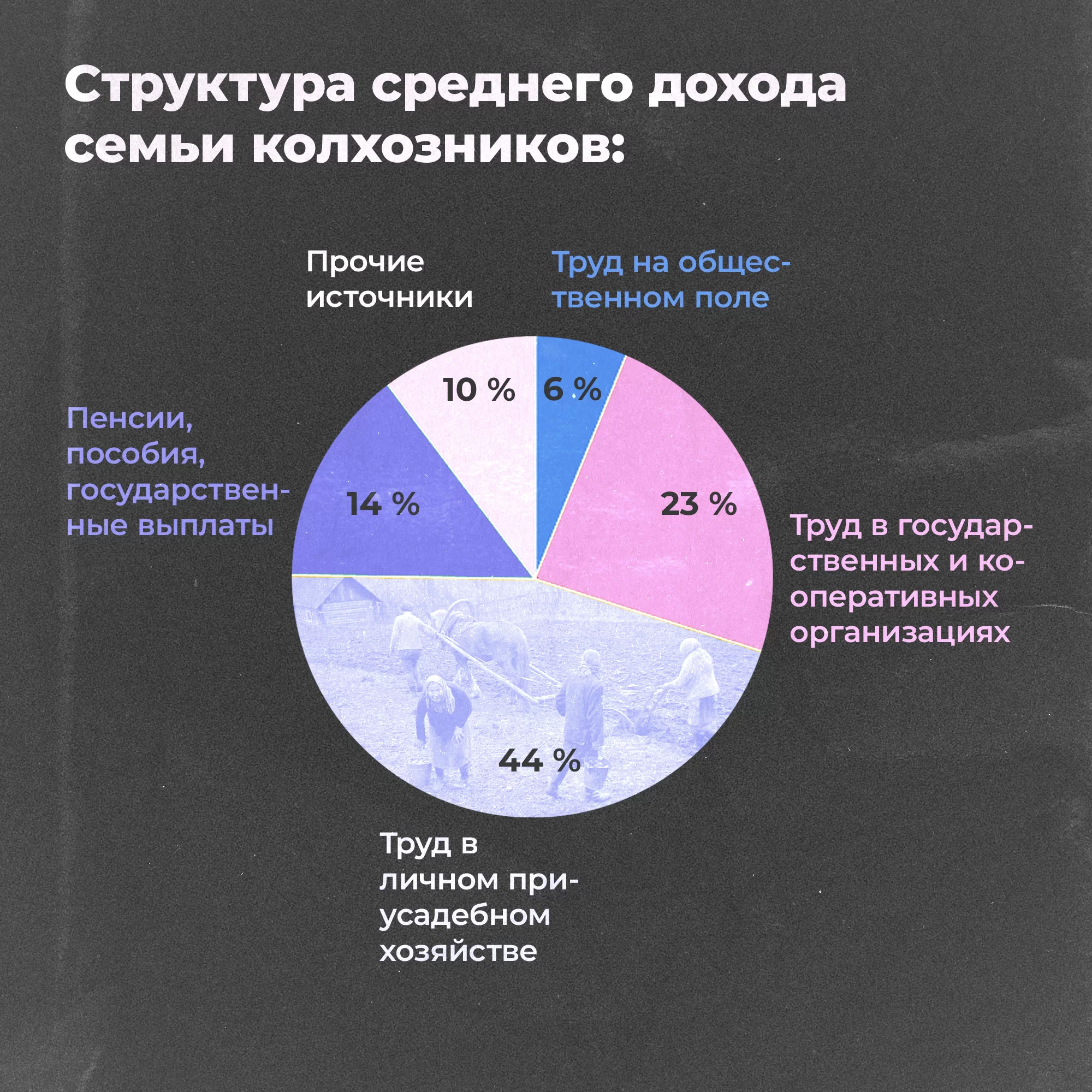

Приведём небольшую статистику. В 1950 году, когда закончилось послевоенное восстановление экономики, структура среднего денежного дохода семьи колхозников была такова:

Трудясь на государство на колхозном поле, колхозник получал всего лишь 6 % от размера своего общего заработка.

Труд в иных организациях (МТС, сельских кооперативах) тоже можно было назвать работой на государство, однако это было вынужденной для колхозника мерой, так как за свой основной труд он получал слишком мало.

Большую часть времени колхозник трудился на государство, хотя именно доход с приусадебного участка был для него основным.

Вывод: значительная часть населения не получала оплаты по труду.

За всё время существования приусадебных хозяйств уменьшалась их площадь, иногда их и вовсе отбирали у части колхозников, как это было в 1939–1940 и в 1946 годах11Зеленин И. Е. Сталинская «революция сверху» после «великого перелома». 1930–1939 : политика, осуществление, результаты / Отв. ред. A. C. Сенявский ; Ин-т рос. истории РАН. — М. : Наука, 2006. — C. 245, 266.. Ладно, если бы советское руководство давало колхозникам возможность больше зарабатывать на колхозном поле. Но нет, закупочные цены не повышались до смерти Сталина.

Сталинское руководство изымало прибавочный продукт из деревни, перенаправляя его в тяжёлую промышленность: это происходило как за счёт низких закупочных цен, так и путём ограничения личного подсобного хозяйства, что било по доходам колхозников.

Ситуация стала меняться лишь после смерти Сталина, но коллектив Lenin Crew же считает, что после 1953 года к власти пришли ревизионисты, или, как они говорят, «немарксисты»12Сарабеев В. Троцкий. Сталин. Коммунизм. — СПб. : Питер, 2021. — С. 711..

Перед войной среди колхозников было распространено желание выходить из колхозов. Об этом говорилось в лекции Олега Будницкого. Та же проблема появилась и после войны: в награду за Победу колхозники хотели получить право выйти из колхозов. Были и те, кто призывал явочным порядком покидать колхозы, так как не надеялся на улучшение жизни в селе13Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность, 1945–1953 / Ин-т рос. истории РАН. — М. : РОСПЭН, 2000. — С. 5, 51, 61–63..

Значительная часть бывшего крестьянства хотела уничтожить те производственные отношения, которые были навязаны ей городскими властями. Да, можно сказать, что колхозники были «мелкобуржуазными», но таким обвинением кого угодно можно оправдать любые неудачи советского руководства.

Причина возмущений колхозников крылась в том, что колхозы были инструментом, которым перераспределяли прибавочный продукт из деревни в город, что было не в интересах большинства сельских жителей.

Мы понимаем, что в тех условиях деревня должна была стать «донором» индустриализации. Но отсюда и виден антагонизм между городом и деревней, который обострила неадекватно проведённая коллективизация.

Государство, собственность, диктатура пролетариата

Вопросы о характере советского государства и о том, была ли в нём общественная собственность, рассмотрим вместе, потому что из характера советской экономики вытекала природа советского государства.

Для понимания того, какое место занимала государственная собственность в Советском Союзе, приведём пример.

Пермский историк Олег Лейбович в книге «В городе М.» рассказывает об общественной жизни Молотова (ныне Перми) в конце 40-х – середине 50-х годов.

В городе Молотове в 1940-х годах, как в типичном региональном городе, были проблемы с наличием потребительских товаров, которые поступали туда по квотам. Большое влияние приобрёл начальник областных государственных текстильных предприятий и ателье по фамилии Зальцберг. Он установил разветвлённую сеть связей с представителями местной парторганизации, прокуратуры, МВД и другими партийно-государственными чиновниками14Лейбович О. Л. В городе М. : Очерки социальной повседневности советской провинции. — М. : РОССПЭН, 2005. — С. 114–118..

Чиновники, сговорившись с Зальцбергом, присваивали продукцию, предназначенную для населения. Это было возможно, потому что директора могли распоряжаться предприятиями по системе, схожей с «условным держанием» в рамках феодализма. Директор становился на свою должность, формировал неформальные связи и мог по-своему распределять продукцию предприятий — при этом он умудрялся выполнять план.

Это явный пример того, как государственный характер собственности становился ширмой для прикрытия частных сделок.

Благодаря неформальным связям начальник текстильных предприятий был защищён от большинства посягательств на его положение. Даже когда в Москве на него попытались возбудить уголовное дело, областной партком добился ограничить его наказание выговором, потому что местные партийные чиновники были заинтересованы и дальше получать одежду вне очереди.

Схожие отношения формировались у главы Молотовского областного партийного комитета с главами местных крупных предприятий.

Молотов был опутан коррупционными связями:

«Местное начальство образовали сплочённую группу, спаянную общими интересами, скреплённую тесными, выстраиваемыми годами связями и снабжённую защитными механизмами. Более того, в номенклатурной среде сложилась собственная иерархия — не по должностям, но по экономическому влиянию. Организатор продуктового снабжения “в период войны приобрёл такой вес, какого в ту пору не имел местный горком партии”.

Про директора совхоза “Усолье”, начальник городского отдела МГБ майор Беланов писал, что тот способен прекращать уголовные дела, благодаря большому влиянию, действующему снабжением продуктами за счёт совхоза»15Лейбович О. Л. В городе М. : Очерки социальной повседневности советской провинции. — М. : РОССПЭН, 2005. — С. 118..

Это было не накоплением капитала, но личным обогащением в ущерб советскому обществу, что не вяжется с идеей о советском социализме, «построенном в основном».

Схожая ситуация была в других уральских городах ещё в 1930-е годы. Об этом подробно пишет историк Андрей Сушков в работе «Империя товарища Кабакова»16Сушков А. В. Империя товарища Кабакова: уральская партноменклатура в 1930-е годы. — Екатеринбург : Альфа Принт, 2019.. Он рассказывает, например, как работники Уральского областного комитета партии в начале 1930-х «крышевали» ведомственные им предприятия и собирали с них «дань» на строительство дач, домов отдыха, дополнительные продуктовые пайки. Они распоряжались государственными деньгами по-своему, а предприятия на такие «сборы» переводили деньги, которые должны были идти на зарплату рабочим:

«Если в Свердловске список предприятий, организаций и учреждений, с которых предполагалось собирать денежные средства, состоял из 84-х пунктов, то в Перми в подобный список вошли около 110 организаций. Каждой из них, в зависимости от “мощности”, настойчиво предлагалось передать горкому или лечкомиссии сумму от 2-х до 16-ти тысяч рублей. Переговоры на эту тему с хозяйственниками вёл секретарь лечкомиссии А. С. Тимофеев. Руководителей крупных организаций, а также тех, кто не соглашался либо согласился, но задерживался с перечислением, вызывали в Пермский горком ВКП(б) к заведующему культпропотделом К. М. Трубину, заместителю секретаря горкома А. И. Старкову или в кабинет самого И. Н. Корсунова. В частности, Старков предлагал заведующему горкомхозом Штанько внести 15 тысяч рублей, неоднократно и небезуспешно “обрабатывал” по этому же поводу заведующего городским финотделом Быкова»17Сушков А. В. Империя товарища Кабакова: уральская партноменклатура в 1930-е годы. — Екатеринбург : Альфа Принт, 2019. — С. 89..

Схожая ситуация была в колхозах:

«Руководители Еловского района, начиная от секретаря райкома, прокурора, редактора районной газеты и заканчивая рядовыми сотрудниками райисполкома (всего около 70 человек), пользовались ресурсами колхозов района. Главным образом, это были два колхоза — “Вперёд к социализму” и “Красный Октябрь”. Районное начальство в течение 1932–1934 годов в колхозе “Вперёд к социализму” брало себе десятками килограммов мясо, пшеничную и ржаную муку, различные зерновые (пшеницу, рожь, просо), мёд. В общей сложности растраты только различных зерновых и муки по этому колхозу исчислялись тоннами. Чтобы скрыть их, председатель колхоза Качин искажал учёт поступавших с мельницы, пасеки и других хозяйств продуктов и затем распоряжался ими по своему усмотрению»18Сушков А. В. Империя товарища Кабакова: уральская партноменклатура в 1930-е годы. — Екатеринбург : Альфа Принт, 2019. — С. 100..

Можно сказать, что это были региональные, частные примеры. Но разберем ещё один наглядный пример подобных процессов — «Ленинградское дело».

Сушков в книге, посвящённой «Ленинградскому делу»19Сушков А. В. «Ленинградское дело»: генеральная чистка «колыбели революции». — Екатеринбург : Альфа Принт, 2018., приводит примеры коррупционных схем в ленинградской парторганизации 1940-х годов. Хозяйственные чиновники оказывали услуги партийным работникам, за что получали привилегии:

«Разумеется, руководители предприятий и организаций, оказывавших услуги партийному начальству, внакладе не оставались. Они чувствовали себя полноправными хозяевами в своих владениях, вовсю пользовались государственными ресурсами в личных целях, устраивали свои порядки и расправлялись с неугодными. Они могли не опасаться, что жалобы на них пойдут в вышестоящие партийные инстанции, ведь там, в этих инстанциях, сидели “свои люди”. К примеру, тот же директор кондитерской фабрики Мазур всех недовольных, не желавших исполнять его прихоти, убирал с фабрики либо в наказание направлял на тяжёлые работы — лесозаготовки, торфоразработки и другие»20Сушков А. В. «Ленинградское дело»: генеральная чистка «колыбели революции». — Екатеринбург : Альфа Принт, 2018. — С. 62..

Высшее партийное руководство устраивало чистки против местных чиновников-коррупционеров, и «Ленинградское дело» — пример этого. Но таким политическим кампаниям не удавалось в корне изменить ситуацию, так как после репрессий на место старых чиновников приходили новые, которые сталкивались с той же системой. В ней необходимо создавались различные неформальные отношения, которые противоречили советскому планированию и законам.

Неформальные отношения бюрократии порождались тем, что в советском обществе за ней не было реального низового контроля. Государству «диктатуры пролетариата» были присущи проблемы, характерные для любого государства, — например, коррупция и сокрытие под видом государственных частных отношений.

Ленинградское дело как самое громкое из подобных ему доказывает вовлечённость высших партийно-государственных чиновников в неформальные связи, которые они и пытались пресекать. В осуждённую Ленинградскую группу входили, например, начальник Госплана Николай Вознесенский и член Секретариата ЦК ВКП(б) Алексей Кузнецов21Сушков А. В. «Ленинградское дело»: генеральная чистка «колыбели революции». — Екатеринбург : Альфа Принт, 2018. — С. 95..

Существуют и другие исследования о советской коррупции в период сталинизма, как в 30-е22Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. — М. : РОССПЭН, 2008. — URL: https://vatnikstan.ru/history/korrupcziya-pri-staline/, так и в военные и послевоенные годы до 1953 года23Голдман В., Фильцер Д. Крепость темная и суровая : советский тыл в годы Второй мировой войны / Пер. с англ. Т. Пирусской. — М. : Новое литературное обозрение, 2023.

Хайнцен Д. Искусство взятки. Коррупция при Сталине, 1943–1953 / Пер. с английского Л. Ю. Пантиной ; Государственный архив Российской Федерации. — М. : РОССПЭН, 2021.. Большинство их авторов приходит к выводу, что коррупционные схемы, манипуляция с госсобственностью, пользование предприятиями как личной собственностью были обыденными делами местных и некоторых центральных руководителей советского государства.

Олег Хлевнюк в исследовании необычного явления — частного бизнеса в условиях позднего сталинизма — показывает, что бизнес органично входил в позднесталинскую систему. Предприниматели действовали по формальным и неформальным правилам общества, маскировали своё «дело» под государственную собственность и были иногда достаточно влиятельными, о чём мы писали в рецензии на книгу Хлевнюка.

Из всего этого как минимум встаёт вопрос: можно ли говорить о советской государственной собственности как об общественной, а если точнее — в какой мере она была общественной, а в какой мере — частной?

Отсюда же — вопрос о характере «рабочего» государства, аппарат которого не всегда работал в интересах трудящихся. Нужно ставить вопрос, в какой мере государственный аппарат советского общества обладал чертами «диктатуры пролетариата», а в какой — «диктатуры бюрократии», использующей его в своих интересах, а порой и против рабочего класса.

Тезисы о диктатуре пролетариата и общественной собственности в Советском Союзе как минимум спорные.

Теперь, учитывая эти проблемы, прочитайте слова Lenin Crew:

«Естественно, советская “элита”, особенно того [сталинского. — Е. Ж.] времени, не была паразитической — эти люди руководили огромными всемирно-историческими свершениями, рискуя всем, в том числе своими жизнями, в плане неизбежной гибели в случае контрреволюционного переворота и репрессий со стороны высшего руководства за провалы в работе»24Сарабеев В. Троцкий. Сталин. Коммунизм. — СПб. : Питер, 2021. — С. 301..

Планирование

Поговорим о научности советского планирования. Никто не сможет выступить лучшим критиком Lenin Crew, чем его главред Виталий Сарабеев. Вот что он пишет:

«Многие официальные партийные документы первой половины 1930-х годов отражали происходивший переходный этап, когда самые высшие руководители плохо представляли, каковы перспективы социалистического строительства в СССР, насколько быстро удастся разрешить основные задачи созидания нового общественного строя в условиях изолированной страны. Явное забегание вперёд и завышенные ожидания содержали, например, “Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства СССР (1933–1937 гг.)”, принятые XVII конференцией ВКП(б), состоявшейся в январе-феврале 1932 года»25Сарабеев В. Троцкий. Сталин. Коммунизм. — СПб. : Питер, 2021. — С. 293.

Дальше Сарабеев приводит тексты самих директив, где пишется о возможности Советского Союза достичь бесклассового общества во второй половине 1930-х годов. В ответ на это Сарабеев говорит:

«Подобные заявления, естественно, являлись следствием “головокружения от успехов”, пожалуй, в ещё большей степени, чем левацкие загибы (порождённые во многом директивами высшего руководства) первого периода коллективизации. Никакое бесклассовое общество в столь короткие сроки построить было невозможно, и в СССР классы никогда не исчезали»26Сарабеев В. Троцкий. Сталин. Коммунизм. — СПб. : Питер, 2021. — С. 294..

Вновь коллектив Lenin Crew противоречит сам себе. Понимая, что экономические планы не были научными и руководство страны исходило из неосуществимых требований, члены Lenin Crew всё же считают, что в Советском Союзе было «Плановое народное хозяйство на основе механизации, автоматизации и научного подхода к планированию и нормированию».

Возможно, главред Lenin Crew критикует вектор, который был у развития советского общества, но само планирование, по его мнению, осуществлялось верно? Поговорим об этом.

Олег Хлевнюк и американский историк Роберт Дэвис в совместной статье пишут, что при планирования второй пятилетки 1933–1937 годов шли большие дискуссии об определении контрольных цифр. Хотя Сталин и согласился с уменьшением выплавки чугуна, он был против уменьшения капитального строительства:

«Но, с другой стороны, примерно в то же время Сталин воспрепятствовал намерениям Госплана хотя бы провозгласить более реалистичные принципы капитального строительства. Проект директив второго пятилетнего плана, представленный Куйбышевым в Политбюро, содержал, в частности, такой пункт: “Основным принципом строительного плана второго пятилетия должна стать максимальная концентрация вложений на относительно ограниченном количестве объектов с вводом их в эксплуатацию в предельно короткие сроки. Каждый вновь сооружаемый объект должен быть полностью обеспечен развертыванием смежных и обслуживающих производств”. Это свидетельствовало, что Госплан пытался скорректировать прежнюю политику распыления средств по многим объектам, которая разрушительно действовала на экономику. По существу, это была также скрытая критика сложившегося положения с инвестициями. Очевидно, Сталин понимал это и на полях написал: “Нужно ли это? Не нужно!” Этот пункт не вошёл в текст директив, одобренных конференцией»27Дэвис Р., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история. — 1994. — № 3. — С. 95..

Дадим пояснение: Госплан предложил облегчить планы капитального строительства и, вместо того чтобы строить много во всех местах, строить меньше, но концентрируясь на ключевых объектах. Товарищ Сталин выступил против этого без видимого обоснования.

Когда в 1932 году начались экономические проблемы, руководство страны повысило размеры капитальных вложений:

«Для выполнения планов 1932 г. различные ведомства, и прежде всего НКТП, требовали дополнительных ресурсов. Политбюро согласилось с новым существенным увеличением капитальных вложений. Инвестиционный план на 1932 г. был увеличен с 21,1 до 24,3 млрд, руб.»28Дэвис Р., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история. — 1994. — № 3. — С. 95..

Высшее руководство страны спокойно вмешивалось в уже составленные планы и могло изменять их в соответствии со своими предложениями, которые были оторваны от экономических процессов.

Товарищ Сталин любил давать плановикам советы. Например, в сентябре 1930 года он рекомендовал Молотову пользоваться, например, таким «научным» методом планирования — спаивать население водкой:

«Нужно, по-моему увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьёзной обороны страны… Имей в виду, что серьёзное развитие гражданской авиации тоже потребует уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке»29Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. — М. : РОССПЭН, 2008. — С. 105..

Теперь мы знаем, кому Андропов и Горбачёв должны сказать спасибо за чрезмерное потребление водки в позднесоветском обществе.

Хотя, наверное, товарищ Сталин лучше Госплана знал о реальных экономических показателях. Правда, тогда в Советском Союзе не существовало какого-либо иного органа, кроме Госплана, который мог бы собирать воедино народнохозяйственные пропорции и доставлять информацию о них товарищу Сталину. Даже плановики в условиях постоянного «торга» за показатели не всегда были верно осведомлены о ситуации в экономике, но они по-прежнему лучше всех о ней знали. Товарищ Сталин, видимо, несмотря ни на что, оказывался умнее плановиков.

Лишь после смерти Сталина наука стала чаще применяться в планировании (см., например, статью Алексея Сафронова). Однако даже в послесталинские годы мы не можем назвать планирование в Советском Союзе научным, так как планирование основывалось на попытках высшего руководства продвинуть свои цели и «угадать» реальную ситуацию на местах. На местах, в свою очередь, старались обмануть центр и получить больше ресурсов при меньших плановых заданиях. Это была своеобразная игра в «кошки-мышки», о чём мы писали в рецензии на книгу Яноша Корнаи.

В это вклинивались волюнтаристсткие меры руководства, состоящие, например, в том, что оно пыталось протолкнуть ту или иную политическую инициативу, будь то повышенные планы индустриализации и коллективизации первых пятилеток или совнархозная реформа Хрущёва. Деятельность Сталина и Хрущёва здесь друг от друга не отличались, хотя Lenin Crew проводит грань между ними. Да, можно оправдать просчёты 1930-х годов Победой в войне. Но мы говорим именно о методах планирования. Раз эти методы были ненаучными, то они закономерно не вели к желаемому результату, который в итоге становился во многом случайным.

Бедность метода

Тезис Lenin Crew о построении «основ» социализма в Советском Союзе является спорным и недоказанным. По какой причине Lenin Crew игнорирует реальность?

Похожую ситуацию с «марксистским» методом, но в советской науке 1970-х годов охарактеризовал историк Александр Дмитриев:

«…в отличие от притязаний на теоретические новации 1920-х или 1930-х, исходивших от политиков первого ранга — Бухарина или Сталина, — новые руководители советской идеологии или кураторы обществоведческих дисциплин были не творцами, но “хранителями ортодоксии”: аккуратными и умеренными специалистами»30Дмитриев А. Н. Крот истории в спячке: о закате марксистской теории истории в послесталинском СССР // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. — 2023. — № 148. — С. 32..

Парадоксально, что коллектив Lenin Crew, недогматично относящийся к истории советской философии и политической экономии, является «хранителем ортодоксии», когда дело касается советского общества. Ладно, если бы они как-то аргументировали свою позицию, но с даты нашего раскола, за четыре года, они выпустили лишь два материала от стороннего автора (первый и второй) и одно исследование по теме в формате литобзора о том, можно называть ли советскую экономику командной. Само это исследование не содержит новых мыслей. Можно упомянуть и рецензию на нашу статью, с разбора которой мы начали, но, как вы увидели, никаких научных доказательств позиции Lenin Crew в этой статье нет.

В программном документе они заявляют:

«Социализм и его крах в XX веке в первую очередь нуждаются не в защите от нападок, а во всестороннем научном анализе».

Противореча сами себе, когда они объявляют о социализме «в основном» в Советском Союзе, члены Lenin Crew пытаются «защищать» советское общество.

«Диалектически» защищая Советский Союз и якобы марксистский анализ, они защищают Советский Союз от марксистского анализа.

Члены Lenin Crew не пытаются решать сложные вопросы, они лишь говорят о необходимости их решения.

Показательным является и то, что определение критериев социализма в итоге дал не коллектив Lenin Crew, а их подписчик, написавший рецензию на нашу статью.

Члены Lenin Crew определяют социализм лишь через отрицание капитализма. Два года назад, на стриме, они говорили, что определять социализм в общем-то не нужно и его определение выводится из политических потребностей, а любые производственные отношения, если они способствуют движению к социализму, можно назвать социалистическими. Это — релятивизм в марксистской политэкономии.

Словом, подписчик Lenin Crew сделал то, что не было необходимо, поэтому Lenin Crew может в любой момент отмежеваться от этой рецензии и сказать о критериях социализма, изложенных в ней: «Это не социализм».

Социализм и «Спичка»

Чем занимается наш коллектив

«А судьи кто?» — могут спросить нас. Мы ставим вопросы конкретно. Мало говорить о необходимости изучения советского и других социалистических обществ. Необходимо их изучать.

Вот вопросы, которыми мы занимаемся:

С точки зрения Lenin Crew, в Советском Союзе был социализм в основном, рабочий класс — правящим классом, а успехи и провалы в социалистическом строительстве обуславливались тем, какие личности находились у власти — коммунисты или ревизионисты («немарксисты»).

Мы отвергаем подобные позиции.

Мало отбиться фразой о том, что в Советском Союзе состав партийного руководства пополнялся рабочими, и в который раз сослаться на классиков марксизма.

Необходимо выделить политические, экономические, социальные механизмы влияния рабочего класса на бюрократию, степень их взаимного контроля и понять, как всё это изменялось во времени — выявить действительную роль рабочего класса в истории социалистических обществ.

Необходимо проанализировать, как развивались производственные отношения социалистических обществ, и понять, какие проблемы, с которыми они сталкивались, возможны в наше время.

Необходимо сформулировать теорию социалистической бюрократии: даже в новом социалистическом обществе объективно и необходимо она появится; чтобы предположить, что с ней придётся делать, надо осмыслить её суть.

Без научного знания, основанного на новых источниках и на современных исследованиях — при всей их возможной предвзятости и ошибочности, — не понять советского общества и те явления, которые в нём происходили.

Что мы думаем о советском «социализме»

Понятие советского строя

В рамках исторического материализма Советский Союз и социалистические страны были переходными обществами. Мы начали это обосновывать в статье «К теории переходного периода. Определяя неопределённое».

Правящий класс в Советском Союзе

В обществах советского типа не было сложившегося правящего класса — «правящим» был политический и во многом неформальный блок бюрократии и рабочих.

Рабочие передали бюрократии политическую власть. Общественный протест, влияние на низовые органы, а также стремление развивать производство — всё, что осталось во власти рабочего класса.

Бюрократия содействовала развитию производства и давала рабочим социальные привилегии — не всегда добровольно и часто под давлением, — и в то же время, с развитием общества, обретала всё больше возможностей ограждать себя от рабочего класса.

Между рабочими и бюрократией существовало антагонистическое противоречие по поводу того, как контролировать государство, а следовательно, — процесс труда и распределение результатов труда.

Мы не отрицаем политическую субъектность и рабочего класса, и бюрократии в советской истории. Социальное противоречие, которое возникало между ними, было основным в системе советского общества. Об этом можно прочитать в наших статьях о Восточной Германии (цикл «Социализм в цветах ГДР»).

Переходный характер советской экономики

Производственные отношения социалистических обществ XX века представляли единство социалистических, или переходных, буржуазных и добуржуазных отношений. Хотя социалистические отношения в них были ведущими и направляли их к социализму, но не доминирующими, что и привело к крушению обществ советского типа.

В отличии от Lenin Crew, при изучении соцстран мы выделяем то, что в них являлось социалистическим, переходным, буржуазным и добуржуазным. Это необходимо, чтобы понимать, какие производственные отношения, с которыми столкнулись соцстраны, будут способствовать развитию будущего социалистического общества.

Почти в каждом аспекте политики социалистической власти могли быть как социалистические, так и буржуазные элементы, что мы показывали на примере национализации в Восточной Германии («Социализм в цветах ГДР», пятая часть).

Сущность советской экономики

Сущностью социалистических производственных отношений и основной категорией политэкономии социализма является планомерность — «целенаправленное единство совместных действий всех участников социалистического производства»31Курс политической экономии: в 2-х томах / Под ред. Н. А. Цаголова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Экономика, 1973–1974. — Т. 2. — С. 90–98..

Планомерность включает необходимость плановой экономики, построенной на соотношении централизованного планирования и самоуправления, а также реальной общественной собственности, основанной на включении большинства населения в непосредственное управление экономикой.

Именно эти три аспекта — плановая экономика, самоуправление и общественная собственность — являются признаками социалистических (коммунистических) производственных отношений.

Так как те или иные отношения в социалистических странах имели в себе какой-либо из этих аспектов, они были социалистическими или имели в себе элементы социалистических производственных отношений.

Особо мы рассматриваем опыт самоуправления в соцстранах — например, в статье «Самоуправление в ГДР: ранние годы». Здесь мы показали, как в первые годы Советской оккупации немецкие рабочие создавали производственные советы, чтобы выживать в послевоенные годы.

Социалистическая собственность

Мысли о характере собственности при социализме мы высказывали на стриме («Что такое социализм? Lenin Crew / spichka.media»). С нашей точки зрения, в Советском Союзе были элементы как частной, так и общественной и коллективной собственности, но они переплетались в разных комбинациях. При этом элементы частной собственности в советской экономике были не чем-то несущественным, а сущностной частью переходного процесса, происходившего в ней.

Кризисы социалистической экономики

Одни, как Максим Лебский, отождествляют кризисы советских обществ с кризисами буржуазных обществ. Другие привыкли обвинять в социалистических кризисах пятую колонну. Мы же пытаемся смотреть на суть этих кризисов, а именно на то, как происходила ломка общественных отношений в социалистических странах, например в послевоенные годы («Потерянная солидарность», вторая часть).

В рецензии на книгу Максима Лебского (статья «Именем святого Госплана!») мы говорили о том, насколько Косыгинская реформа повлияла на пассивность рабочего класса, насколько он был един и как соотносились коллективные, общественные и индивидуальная интересы в советском обществе. Одновременно мы сравнивали это со схожими реформами в ГДР.

При анализе социалистических стран необходимо учитывать их взаимодействие — между отдельными странами (статья «ГДР и КНДР: опыт сотрудничества»), а также в рамках системы социалистического блока. В подкастах мы обсуждали, какие политические и экономические институты выстраивались между соцстранами, как формировался социалистический блок и какие конфликты возникали в этом процессе («Потерянная солидарность», первая часть).

Социалистическое государство

Мы исследуем государственное и партийное строительство социалистических обществ (например, в статье о «V Пленуме ЦК ТПК 2019 года»). Пытаемся понять, как оно может меняться во времени — например, как при падении соцблока взаимодействовали государство и рабочий класс на Кубе (статья «Особый период: как Куба выживала в лихие 90-е») или как ломалось социалистическое государство в СССР во время перестройки (статья «О перестроечных консерваторах в КПСС»).

Советская идеология

Мы анализировали, как после войны сталинское общество осмысляло пути развития Советского Союза.

В отличии от Lenin Crew, мы не считаем какой-либо период существования Советского Союза однозначно отрицательным или положительным. За всё время существования Советского Союза ни одно руководство страны не смогло решить коренные противоречия, заложенные в ней ещё революцией, хотя попытки предпринимало каждое из них.

Если до Второй мировой войны было понятно, что необходимо проводить индустриализацию и готовиться к войне, то послесталинское руководство столкнулось с более сложным вопросом: куда двигаться дальше? Именно об этом мы писали в статьях о позднесталинских дискуссиях (цикл «Экономика и политика позднего сталинизма»), где выявляли идеологическую преемственность между сталинским и хрущёвским временами. Мы показали, что Сталин не дал адекватного взгляда на перспективы развития советского общества («Экономика и политика позднего сталинизма», третья часть).

Роль личности в советской истории

Когда-то мы вели проект «Герой чужого времени» — писали рецензии на книги про социалистических лидеров, где показывали, что, с нашей точки зрения, было интересного в каждой личности и какую роль она сыграла в истории коммунистического движения.

Например, несколько лет назад мы говорили о малоизвестном коммунистическом лидере — Густаве Гусаке и словацком вопросе в Чехословакии (статья «/ Герой Чужого времени? / HUSAK»). Показывали противоречивую жизнь Гусака — от борца с фашизмом и одного из создателей коммунистического государства до политзаключённого, реформатора и человека, который возглавил Чехословацкое государство после подавления Пражской весны.

Несколько откровений

Темы, в связи с которыми можно изучать социалистическое общество и его аспекты, не исчерпываются указанными нами; мы выделили лишь, с нашей точки зрения, ключевые из них.

По итогу статьи скажем: объявлять социализм в Советском Союзе можно, если уж сильно хочется, но это никак не приведёт коммунистов к пониманию сущности советского общества.

Признаем: раньше мы сами, будучи членами Lenin Crew, считали советское общество социализмом. Но, изучив его конкретно, на основе фактов, не пытаясь скрыться от реальности и не объясняя те или иные аспекты его истории влиянием «мелкобуржуазного сознания», поняли ошибочность своего взгляда.

К таким исследованиям мы призываем и читателей, поэтому оставляем небольшой список литературы о сталинском периоде.

Литература для изучения

Советская экономика и планирование:

- Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. — М. : РОССПЭН, 2008.

- Грегори П. Политическая экономия сталинизма / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. Маркевича. — 2-е изд. — М. : РОССПЭН ; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008.

- ГУЛАГ: экономика принудительного труда / Отв. ред. Л. И. Бородкин, П. Грегори, О. В. Хлевнюк. — М. : РОССПЭН. 2008.

- Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода : сельское хозяйство СССР, 1931–1933 / Пер. с английского О. Ю. Вздорик ; под ред. Л. Ю Пантиной. — М. : РОССПЭН, 2011.

- Чуднов, И. А. Денежная реформа 1947 года. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : РОССПЭН, 2018.

Политическая система:

- Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — М. : РОССПЭН, 2010.

- Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры / Пер с англ. А. А. Пешкова. — М. : РОССПЭН, 2011.

- Хлевнюк О., Горлицкий Й. Секретари : региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева / Пер. с английского Н. Эдельман. — М. : Новое литературное обозрение, 2024.

- Сушков А. В. «Ленинградское дело»: генеральная чистка «колыбели революции». — Екатеринбург : Альфа Принт, 2018.

- Сушков А. В. Империя товарища Кабакова: уральская партноменклатура в 1930-е годы. — Екатеринбург : Альфа Принт, 2019.

- Сушков А. В. Дело «танкового короля» Исаака Зальцмана / Ин-тут истории Уральского отделения РАН. — Екатеринбург : изд-во ИИиА УРО РАН, 2016.

Труд и общественные отношения:

- Зеленин И. Е. Сталинская «революция сверху» после «великого перелома». 1930–1939 : политика, осуществление, результаты / Отв. ред. A. C. Сенявский ; Ин-т рос. истории РАН. — М. : Наука, 2006.

- Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышленных рабочих Урала (1900–1941 гг.) / Российская акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т истории и археологии. — Екатеринбург : изд-во УрО РАН, 2006.

- Линн В. Крестьянский бунт в эпоху Сталина : коллективизация и культура крестьянского сопротивления / Линн Виола ; пер. с англ. А. В. Бардина. — М. : РОССПЭН ; Фонд первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2010.

- Голдман В., Фильцер Д. Крепость тёмная и суровая : советский тыл в годы Второй мировой войны / Пер. с английского Т. Пирусской. — М. : Новое литературное обозрение, 2023.

- Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм : рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны / Пер. с англ. А. Л. Раскина. — М. : РОССПЭН, 2011.

- Хайнцен Д. Искусство взятки. Коррупция при Сталине, 1943–1953 / Пер. с англ. Л. Ю. Пантиной ; Государственный архив Российской Федерации. — М. : РОССПЭН, 2021.

- Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. — М. : РОССПЭН, 1999.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Технофеодализм. Рецензия заключённого

Теперь твой хозяин — Илон Маск. Большая рецензия Кагарлицкого

Технофеодализм. Рецензия заключённого

Теперь твой хозяин — Илон Маск. Большая рецензия Кагарлицкого

Странное и чудовищное

Странное и чудовищное — соцреализм и «Спичка»

Странное и чудовищное

Странное и чудовищное — соцреализм и «Спичка»

Вызов религии в Советской республике

Новая «советская религия» — глазами коммунистки из США

Вызов религии в Советской республике

Новая «советская религия» — глазами коммунистки из США

Советские люди при капитализме. Книга Дмитрия Маслова

Как жили советские люди и почему они променяли СССР на Россию 90-х — рецензия

Советские люди при капитализме. Книга Дмитрия Маслова

Как жили советские люди и почему они променяли СССР на Россию 90-х — рецензия