Производственные советы в послевоенной Восточной Германии и советы в молодой Советской России похожи в том, что они возникли в условиях разрухи — когда предприятия кое-как существовали, но управлять ими было некому.

После войны многие директора и немалая часть технической интеллигенции бежали из Восточной Германии на запад. Из-за этого во второй половине 1945 года выяснилось, что не было людей, которые могли бы восстанавливать производство и управлять заводами. Тут и начали распространяться производственные советы, которые решали разные вопросы: назначали управленцев, организовывали поставки, выдавали зарплаты.

В отличие от Советской России, в ГДР низовое рабочее движение развивалось в соседстве с огромным социалистическим государством. Это не могло не влиять на самоуправление в ГДР.

Попробуем кратко описать, чем примечательны немецкие производственные советы и как они взаимодействовали с СССР.

Как появились производственные советы

Сразу после войны на предприятиях Советской оккупационной зоны (СОЗ) стали стихийно формироваться производственные советы.

Многие директора и инженеры бежали от Красной Армии в западные оккупационные зоны. Часть рабочих переселилась в село, но те, кому был дорог свой завод, решили не бежать, а пытаться организовать производство самостоятельно — чтобы потом обменять продукцию на продовольствие, так как в первые годы оккупации существовал чёрный рынок.

Летом и осенью 1945 года предприятия управлялись в основном производственными советами. Но потом Советская военная администрация (СВАГ) оформилась и начала полностью контролировать жизнь в Советской зоне.

Затем, на рубеже 1945–1946 годов, была национализирована крупная промышленность. Рабочие советы и поставленные директора совместно руководили новыми государственными заводами.

Структура и деятельность производственных советов

В основном в производственных советах состояли выборные работники с императивным мандатом на один год. Они освобождались от профессиональной деятельности и получали зарплату за работу в совете. А если вдруг простые рабочие были недовольны кем-то из членов совета, то ждать следующих выборов было не нужно: императивный мандат позволял тут же снять с должности неспособного работника и поставить на его место нового. По окончании годового мандата члены производственного совета отчитывались о своей деятельности на публичной дискуссии.

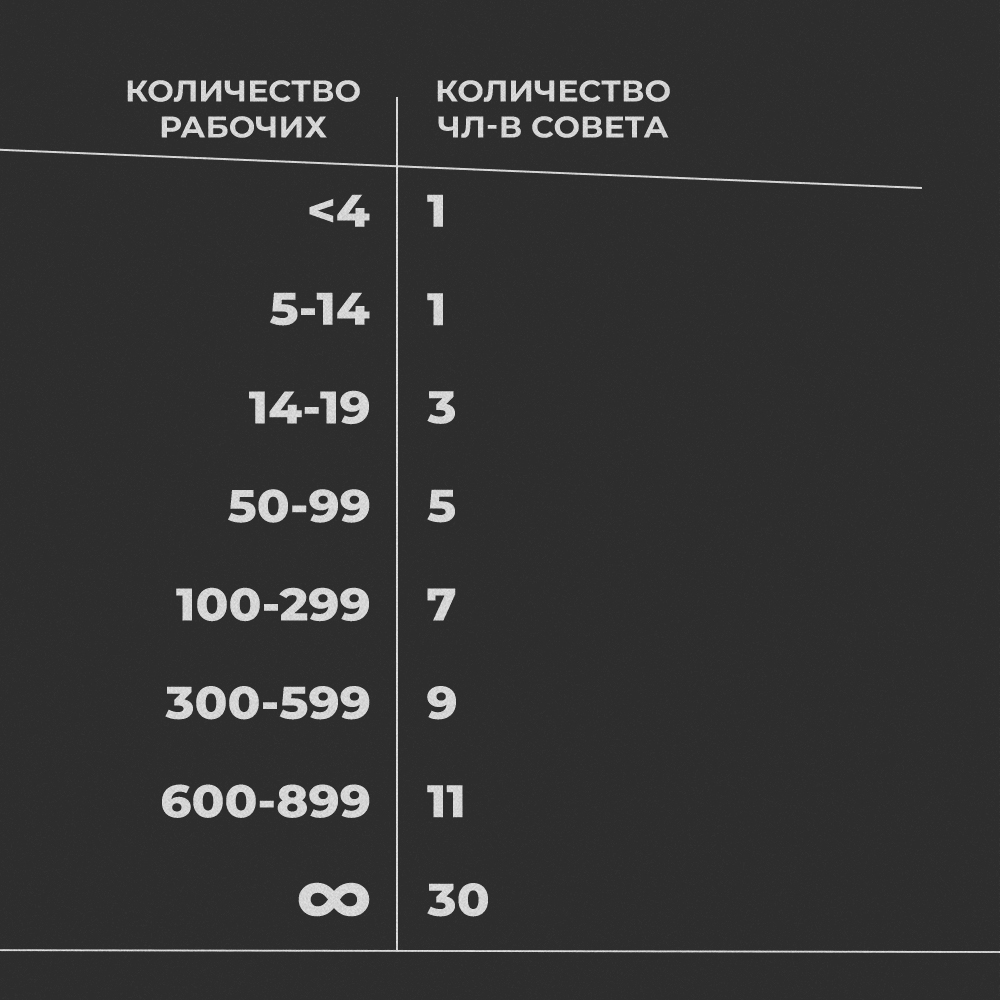

Численность совета зависела от численности рабочих на предприятии:

Максимум в производственном совете могло быть 30 человек.

Чем больше было предприятие, тем крупнее был производственный совет и тем больше возможностей он имел. Но тем больше у него было и забот.

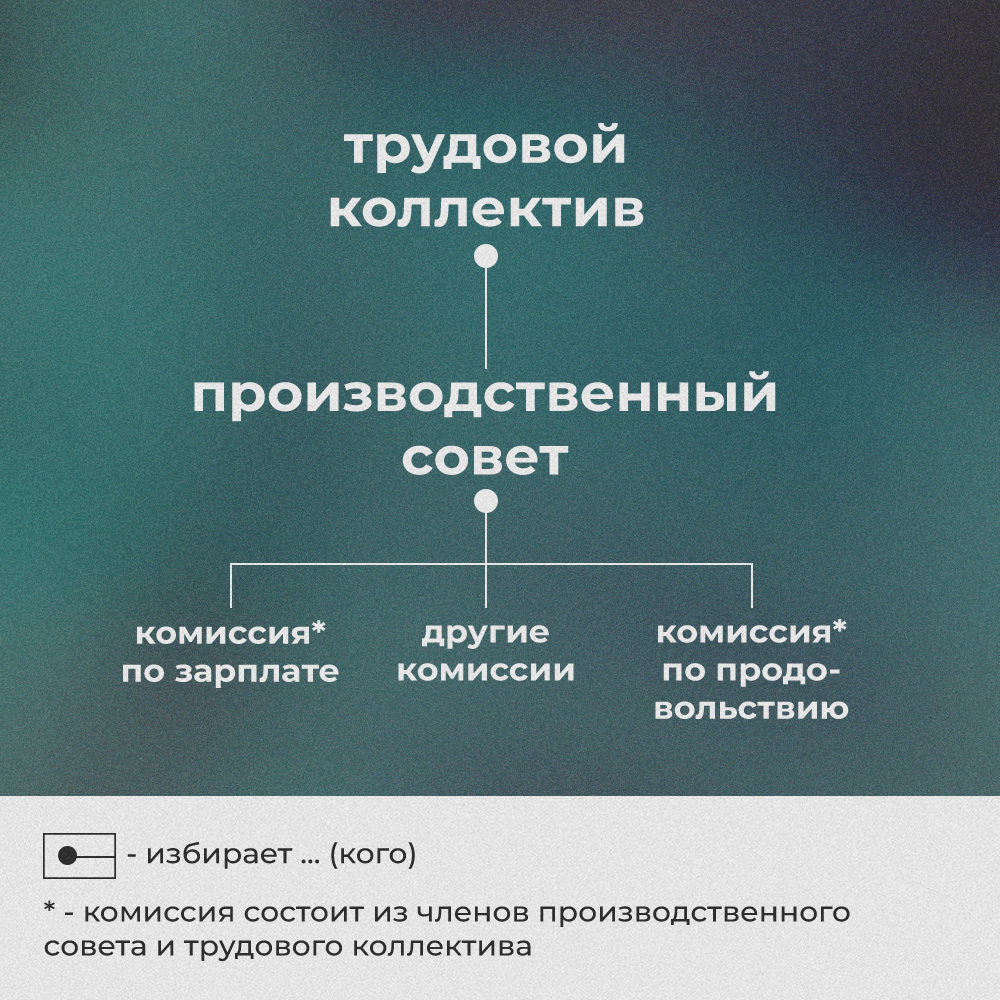

Совет был заинтересован в том, чтобы привлекать к своей деятельности как можно больше людей. В совете формировались комиссии, которые состояли из членов самого совета и других работников предприятия. Рядовой работник мог влиять на совет не только через выборы, но и через ту или иную комиссию, если он в ней состоял. Работа совета напрямую зависела от работы комиссий, которые он формировал, так как в них проходила его основная деятельность.

Совет мог нормально работать, только если рядовые рабочие участвовали в его деятельности.

В условиях послевоенной разрухи у рабочих советов было много проблем.

Они отправляли делегации на электростанции, чтобы договариваться о поставках электричества на фабрику, связывались с угольными шахтами, чтобы их углём отапливать дома. Совет собирал комиссию и выяснял, есть ли на предприятии сырьё. Так много забот у него было неспроста.

В первые годы после войны не было нормального сообщения между предприятиями. Коллективы рабочих сами договаривались с властями ближайших городов, чтобы переориентировать местные заводы на свои потребности. В обмен они давали им продовольствие или что-то другое, пригодное для обмена.

Например, завод «Карл Цейс» в Йене, производивший оптику, после войны начал делать лампочки и стекло для населения окружных сёл и городов, а в обмен на это получал уголь и продовольствие.

Когда экономика оправилась, производственные советы стали заниматься и другими вопросами: они следили за охраной труда, создавали заводские огороды и контролировали, в срок ли выдаются зарплаты.

Мы не считаем, что производственные советы в СОЗ могли самостоятельно управлять предприятиями и экономикой в целом. На деле этого и не происходило: рабочие советы сосуществовали с директорами, сотрудничали с немецкой администрацией и военными комендатурами.

Так центральная власть не позволяла интересам отдельных предприятий в корне противоречить интересам общества.

Производственные советы и СВАГ

Отношения между СВАГ и предприятиями были положительными и отрицательными одновременно.

С одной стороны, СВАГ ограничивала права производственных советов тем, что разрешала им существовать только в рамках отдельных предприятий. Между предприятиями нельзя было создавать объединения производственных советов.

С другой стороны, СВАГ была вынуждена считаться с производственными советами, так как от них зависело, насколько успешно на предприятиях пройдёт денацификация и запустится производство.

При этом СВАГ настаивала, чтобы в западных оккупационных зонах расширялись права производственных советов — так они могли бы как можно меньше подчиняться своим администрациям. А в этих администрациях состояли в основном нацисты.

Нелёгкой была ситуация и на советских предприятиях. Директора Советских акционерных обществ (САО), подчинявшиеся Минвнешторгу, недолюбливали производственные советы. Они мешали им быстро и продуктивно передавать в Москву репарации. Из Москвы же не давали указаний, как директорам лучше всего взаимодействовать с производственными советами. Из-за этого директорам было проще не договариваться с советами, а отстранять их от управления предприятиями.

САО работали почти как капиталистические предприятия, и на них часто происходили трудовые конфликты.

На этих предприятиях были высокие зарплаты и лучшее снабжение продовольствием, но здесь к немецким рабочим относились пренебрежительно. Это не нравилось производственным советам и создавало большинство конфликтов.

СВАГ критиковала поведение директоров и считала, что следует сотрудничать с производственными советами. На тех предприятиях, где это сотрудничество было успешным, возникало мало трудовых конфликтов и интересы рабочих учитывались, что приводило к стабильности на производстве.

Интересно и то, как СВАГ и сами рабочие воспринимали производственные советы.

Рабочие считали производственные советы необходимой частью рабочего движения и стремились развивать их. СВАГ же смотрела на производственные советы как на особенность немецкого рабочего движения, которая не относится к мировому рабочему движению.

Советские бюрократы, вопреки своей идеологии, воспринимали такую форму субъектности масс как что-то особенное для отдельной страны, а не как что-то необходимое для социализма.

Производственные советы — элемент социалистических производственных отношений

Производственные советы должны были организовать производство, вовлекая рабочих в управление предприятием. Производственный совет не мог сделать ничего, если его не поддерживал трудовой коллектив. Поэтому члены совета стремились привлекать рабочих к своей деятельности.

Советы ослабляли отчуждение труда, так как трудящиеся на заводе могли войти в ту или иную комиссию и напрямую влиять на жизнь завода.

Производственные советы улучшали жизнь трудящихся. Они помогали доставлять продовольствие, организовывать призаводские огороды, создавать общественные столовые, проверять состояние станков.

Производственные советы помогали решать конфликты между рабочими и администрацией. Первым делом при забастовке рабочие шли в производственный совет, который затем обращался за помощью к немецкой администрации или военной комендатуре.

Весь этот опыт, если им грамотно воспользоваться в будущем, будет помогать развивать социалистические производственные отношения.

Из-за разных причин будущая правящая партия — СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии) свернула производственные советы и включила их в государственные профсоюзы.

Но квалифицированные немецкие рабочие не переставали участвовать в производственном самоуправлении, и всю историю ГДР появлялись различные низовые движения.

О них мы поговорим в следующих заметках и статьях нашего цикла.