Информационные барьеры Виктора Глушкова

Содержание

Информация будет мешать социализму. Что с этим делать, отвечает создатель ОГАС

ОГАС — техническая система, которую создавали в Советском Союзе для планирования народного хозяйства. Разрабатывали её под руководством кибернетика Виктора Глушкова.

Глушков полагал, что ОГАС требуется не только для того, чтобы обгонять и перегонять Америку. Нужно было научиться обрабатывать и хранить огромные объёмы информации, чтобы сберечь советский социализм.

Глушков отыскал в истории «информационные барьеры». Последние, самые крупные информационные барьеры, говорил он, мешают социализму развиваться, при этом бороться с ними трудно.

В статье мы сформулировали концепцию Глушкова, покритиковали её и подумали, насколько она применима в марксизме.

Идеи Глушкова в жизни каждого человека

Человек постоянно вынужден обрабатывать большие объёмы информации и даже не задумывается над этим. Есть случаи, когда объём информации создаёт нам существенные затруднения, например когда мы анализируем длинные списки научной литературы при написании доклада или когда смотрим часы роликов на YouTube, чтобы определить, какая модель мобильного телефона для нас лучше.

Сталкиваясь с этой проблемой, каждый может ощущать повышенную нагрузку, возлагаемую на психику и интеллект. Может и увеличиваться количество времени, необходимого для изучения вопроса или принятия решения, по которому человечество, например, накопило огромный теоретико-практический опыт.

Ограничения в переработке информации в указанных случаях называются информационными барьерами; впервые это понятие было обозначено в работе советского академика, одного из виднейших представителей кибернетики Виктора Глушкова1Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. — М. : Наука, 1987. — 551 с..

Информационный барьер — это ограничение человеческого организма, которое связано с природным ограничением человеческого интеллекта — ограничением в эффективности обработки и хранения информации.

Эта проблема стала закономерным развитием кибернетики, науки об управлении в различных системах, в экономических, физиологических, политических и в других системах. Управление, в свою очередь, связано с обменом информацией между управляющим и управляемым. Эффективность в этом случае измеряется тем, насколько быстро происходит обмен информацией, количеством ошибок и искажений при её передаче. Экономический эффект от этого взаимодействия тоже позволяет оценить, насколько система управления работает хорошо.

Информационный барьер является ключевой проблемой в концепции Виктора Глушкова, утверждающей, что ограничения человеческого интеллекта создают препятствия для общественного развития и преодолеваются через технологии.

Виктор Глушков известен публике как основоположник Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС), однако область его научных интересов не замыкалась на проблемах управления общественным производством. Под его началом проектировались первые советские электронно-вычислительные машины (ЭВМ), создавались языки программирования, изучались проблемы развития математики, научно-технического прогресса и другие вопросы.

В этой статье мы проверим, верна ли в целом концепция Глушкова и в какой мере естественные ограничения человеческого интеллекта препятствуют общественному развитию.

Концепция Виктора Глушкова

Что такое информация

Понятие информационного барьера сложное и многоукладное. Чтобы глубже и правильнее понять концепцию Глушкова, сделаем шаг назад и рассмотрим первичное по отношению к этой концепции понятие «информации».

Информация в понимании Глушкова и коллектива его соавторов есть совокупность некоторых сведений, данных или знаний о каком-либо объекте2Энциклопедия кибернетики // Под ред. В. М. Глушкова и др. — Киев : Главная редакция УРЭ, 1974. — Т. 1. — С. 440–445.. Неотъемлемые признаки информации: у неё есть источник и потребитель.

Кибернетики уделяют внимание и философии. Они пишут, что информация — наглядный пример ленинской теории отражения. Сведения об окружающем мире отражаются внутри человека — в его психике или сознании — во взаимодействии с действительностью. Физиологически это проявляется в виде сигнала нервной системы, то есть электрической реакцией нервной клетки. Социально — в отражении знаковых систем, орудий и систем общественных отношений.

В этом плане Глушков и его коллеги придерживались естественно-научного подхода, который постулирует, что информация в человеке отражается при любом взаимодействии с материальными объектами. Сама единица информации хотя и находит физическое воплощение в сигнале нервной системы, но не тождественна ей. Сигнал переносит «код»3Код в данном случае — зашифрованная единица информации, выраженная сигналом определённого рода. В этом случае человеческий мозг может быть сравним с компьютером, где один вид сигналов принимается за 0, а другой за 1. Тем не менее у человеческого мозга своя, особая система сигналов., который преобразуется в нервной системе человека в какие-либо сведения.4Близкая этому подходу гипотеза природы идеального подробно рассматривалась в работах советского философа Давида Дубровского, но были и альтернативные взгляды на эту проблему, например у советского философа Эвальда Ильенкова. Однако это — предмет для отдельной статьи. 5Дубровский Д. И. О природе идеального // Вопросы философии. — 1971. — № 4. — С. 103–113. 6Дубровский Д. И. Категория идеального и её соотношение с понятиями индивидуального и общественного сознания // Вопросы философии. — 1988. — № 1. — С. 15–27. 7Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. — 1979. — № 6–7. — С. 128–140, 145–158.

Зная, что такое информация, пойдём дальше и поговорим уже о том, как она используется в жизни человека и как образуются информационные барьеры.

Суть информационных барьеров

Понятие информационного барьера

Напомним, информационный барьер — это ограничение человеческого организма в обработке и хранении информации — как индивидуально, так и коллективно.

Использование информации сопряжено с рядом проблем, среди которых коллеги Глушкова выделяли проблемы точности информации, избежания её потерь и искажений, эффективности её передачи. Некоторые учёные называли каждую из указанных проблем информационным барьером8Полушкин В. А., Жданова Г. С. Информационные барьеры и возможности их количественного измерения. — М. : ВИНИТИ, 1970. — 15 с..

Искажения информации, выражение её малопонятным или неизвестным языком и другие факторы, которые препятствуют её адекватному и эффективному восприятию, действительно могут называться «барьерами» для человека, однако эта позиция отлична от того, что под ними имел в виду Виктор Глушков.9Если мы говорим об информационном барьере как об ограничении человеческого организма в общем смысле этого выражения, то это мешает нам систематизировать явление информационных барьеров. Так, языковой информационный барьер вызван незнанием иностранных языков, а искажения информации вызваны неправильным вводом или пониманием данных. Ограничения в возможностях человека появляются по разным причинам, и, если учитывать все из них, будет сложно подобрать критерий для систематизации информационных барьеров, благодаря которому получилось бы их анализировать.

Информационный барьер, согласно Виктору Глушкову, связан с управлением системами, в особенности социально-экономическими. Это ограничение организма, которое проявляется в том, что человеку становится сложно обрабатывать большой объём информации без ошибок и искажений, особенно при управлении экономикой, фирмой или другой экономической системой. Это ограничение возникает в двух видах информационных барьеров: в области накопления и преобразования информации и в области обработки информации человеческим мозгом.

Два вида информационных барьеров

Виктор Глушков не обозначил разницу в терминах между двумя видами информационных барьеров, поэтому для простоты мы будем использовать термины ресурсный информационный барьер как ограничения в способности человеческого мозга к обработке информации; накопительно-преобразовательный информационный барьер — как ограничения в накоплении и преобразовании информации10Tsvetkov V. Ya. Big Data as Information Barrier / V. Ya. Tsvetkov, A. A. Lobanov // European Researcher. — 2014. — № 7–1(78). — P. 1237–1242. 11Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. — М. : Наука, 1987. — 551 с.. Каждый вид информационного барьера характеризует два разных явления общественного развития: управление и технологию.

Суть накопительно-преобразовательного информационного барьера — в недостаточной эффективности средств хранения и преобразования информации (человеческого мозга и усиливающих его средств). Он проявляется в двух измерениях: хранилища информации не вмещают постоянно увеличивающиеся объёмы данных, а средства обработки информации не могут эффективно фильтровать поступающие в них данные, отсеивать среди них малозначимые и «мусорные».

Суть ресурсного информационного барьера — в недостаточной эффективности человеческого интеллекта (индивидуального и группового) в управлении общественными отношениями. Это проявляется в недостаточных возможностях одного человека или группы людей управлять обществом и принимать коллективные решения.

Концепция информационных барьеров Глушкова

Глушков не сформулировал свою концепцию, но благодаря его трудам можно понять её некоторые положения, которые он, вероятно, сформулировал бы.

Первое положение — из-за того, что с течением времени усложняется структура общества, человеческий мозг сталкивается со всё большими ограничениями при обработке информации.

Второе положение — возникающие ограничения человеческого мозга можно преодолевать с помощью технологий и моделей управления12Речь идёт о структурах органов власти. Например, о единоличной власти, бюрократической структуре или децентрализованном управлении..

Чтобы проверить эти два положения, которые, вероятно, сформулировал бы Глушков при выработке своей концепции, обратимся к истории.

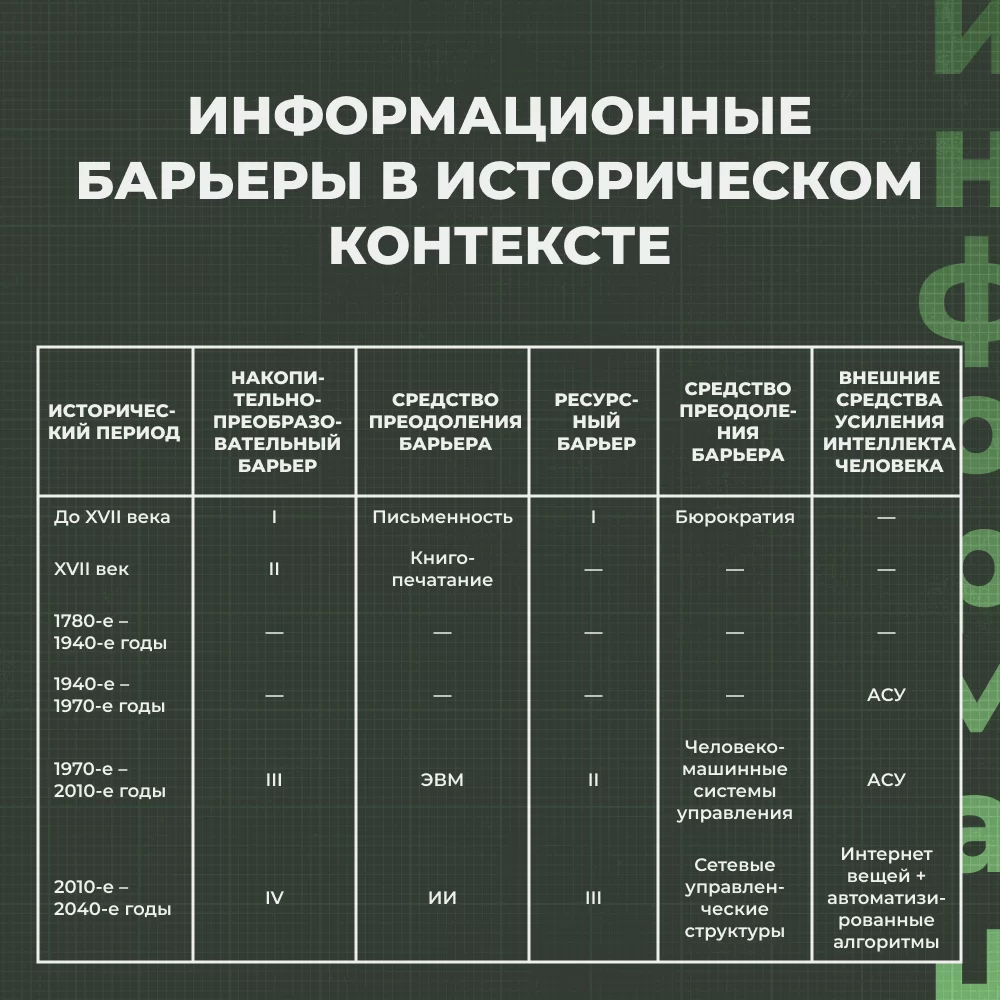

Информационные барьеры в историческом контексте

Первый информационный барьер

Наличие информационных барьеров (дальше — ИБ), согласно предполагаемым положениям концепции Глушкова, доказывается опытом первых информационных барьеров.

В древнем обществе ширились хозяйственные связи, увеличивалась численность населения и объём знаний об окружающем мире. Это привело к тому, что человеческая память стала не справляться с хранением информации, что побуждало придумывать способы её хранения. Так люди и столкнулись с первым накопительно-преобразовательным ИБ.

Он был преодолён посредством изобретения письменности, простейшего средства накопления информации вне человеческой памяти, которое принимало разные формы в зависимости от особенностей цивилизации: глиняные таблички в Месопотамии, папирус в Древнем Египте, бумага в Древнем Китае.

Человек по-прежнему был способен самостоятельно обрабатывать информацию, однако накапливать её в большом количестве в собственном мозгу уже не мог.

Аналогично: первый ресурсный ИБ возник в период разложения первобытно-общинного строя. Роды разрастались, возникали племена, а хозяйственная деятельность человека усложнялась: зарождалось земледелие, скотоводство и отношения собственности13Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс — М. : Политиздат, 1973. — 240 с.. Следить за этим одному вождю племени или совету старейшин стало сложно, то есть возник первый ресурсный информационный барьер14Малая численность населения в условиях, когда отсутствовала развитая коммуникация между отдалёнными группами людей, являлась причиной относительно медленного роста информационной нагрузки на общество..

На фоне этого отдельный правитель или сообщество были вынуждены сформировать группу людей, которые специализировались бы на регулировании общественной жизни и обработке информации, поступающей от всех её субъектов. Впоследствии это приняло форму бюрократии.

Таким образом, усложнение структуры общества привело к тому, что справляться с поступающей информацией человеку стало затруднительно. Эти затруднения были сняты изобретением двух технологий: письма и бюрократической модели управления. Налицо соответствие исторических фактов гипотезе Виктора Глушкова — относительно древнего общества.

На этом примере видно: когда общество усложняется, то трудности при обработке новых данных преодолеваются изобретением моделей управления и технологий по обработке информации.

Держа это в голове, рассмотрим следующие информационные барьеры.

Второй информационный барьер

К XVII веку массив накопленных данных и возрастающий поток информации стали настолько огромными, что использовать рукописные средства хранения информации становилось затруднительно и не так эффективно, как раньше.

В XVII столетии происходит переход от ремесленничества к мануфактуре, ускоряется развитие проектирования в области строительства и конструирования средств производства и транспорта.

Усложнение технологий производства повлекло за собой и резкий рост информационной нагрузки на общество.

Технология книгопечатания начала широко использоваться одновременно с описанными выше изменениями.

Это говорит нам, что тогда существенно усложнилась структура общества и люди по-новому начали бороться с ограничениями интеллекта, связанными с общественными изменениями, при помощи новой технологии — книгопечатания. Так появился и стал преодолеваться второй накопительно-преобразовательный ИБ.

Записывать вручную информацию стало тяжело из-за её возросшего количества, что было преодолено через технологическое решение. Это отвечает положениям концепции Глушкова об усложнении общества и снятии ограничений, связанных с порождением информации, через технологии.

В отличие от накопительно-преобразовательного ИБ, второй ресурсный барьер возник на два столетия позже, в середине ХХ века. Рыночная экономика, зарождавшаяся в XVII веке, и её последующее развитие не составили существенных затруднений для формирующейся бюрократической структуры управления обществом. Структура государственных органов адаптировалась к меняющимся реалиям.

Но к ХХ веку экономические системы (рыночная и «плановая»15Приведено в терминологии Георга Клауса.) достигли принципиально иного уровня своей внутренней сложности.16Восточногерманский кибернетик Георг Клаус в середине прошлого века писал, что рыночная система хозяйствования организована таким образом, что порождает множество хаотичных и неустойчивых взаимосвязей между субъектами. Плановая же экономика в противовес этому характеризовалась им упорядоченной, однако также обладающей сложной структурой, в которой регулирующие органы должны были контролировать огромное количество связей между экономическими субъектами. 17Клаус Г. Кибернетика и общество / Г. Клаус — М. : Прогресс, 1967. — 432 с..

Прежняя бюрократическая структура оказалась неспособной усвоить возросший объём информации. Обилие экономических субъектов и множественность транзакций позволяли анализировать данные о них только при помощи электронно-вычислительной техники.

Преодоление второго ресурсного ИБ сопровождалось тем, что в экономику массово внедрялась электронно-вычислительная техника. Возникшие от этого информационные сети облегчили коммуникацию между группами людей и позволили вывести управление социально-экономическими системами на уровень сетевых объединений.

Таким образом, концепция Глушкова подтверждается на более поздних исторических фактах. Усложнение структуры общества достигло критической точки, когда резко начала расти рыночная экономика, из-за чего потребовалось изменить модель управления обществом. Люди больше не могли управлять собой, полагаясь на силы «коллективного разума». В ответ на это были созданы человеко-машинные системы и была улучшена работа бюрократии с помощью компьютерной техники и сетевых структур. Это снова подтверждает положение концепции Глушкова о преодолении информационных ограничений человека через технологии.

Забегая вперёд, если обычно ИБ обоих видов возникали примерно в один и тот же период, то в XVII веке сформировался только накопительно-преобразовательный ИБ, а ресурсно-информационный, связанный с ним, — лишь в XX веке Это было вызвано тем, что какое-то время бюрократия могла справляться с возрастающей информационной нагрузкой на общество.

В отличие от «коллективного интеллекта», в XX веке индивидуальные сознания не смогли справиться с усложнением структуры общества, что было когда-то преодолено, например, изобретением книгопечатания.

Это говорит нам, что возможности коллектива по обработке информации превосходят индивидуальные, и последующие ресурсные ИБ могут возникать реже, чем накопительно-преобразовательные.18Указанные тезисы впоследствии прокомментировал профессор, учёный в области геоинформатики Виктор Цветков, написав, что Виктор Глушков не учёл фактора глобализации и создания мировых информационных сетей при описании второго ресурсного ИБ.

В этой связи стоит заметить, что в годы жизни Глушкова вопрос о создании глобальных информационных систем стоял иначе. Мир был разделён на два лагеря, а формирование единой глобальной экономической системы стало возможным после распада социалистического блока, что было немыслимым при жизни самого Глушкова.

Третий информационный барьер

Третий накопительно-преобразовательный информационный барьер возник одновременно со вторым ресурсным ИБ, который заключался в усилении бюрократии мощностями ЭВМ из-за невозможности отдельных коллективов справляться с управлением.

По подсчётам Глушкова, ко второй половине ХХ века человечество исчерпало возможности для эффективного использования бумажных средств хранения информации в силу того, что в обществе резко возрос объём информации. Для эффективного управления экономикой необходимо было постепенно заменять бумажные носители информации цифровыми, а возможности интеллекта человека в бюрократических системах — усиливать мощностями ЭВМ. Эти мысли подтверждались и другими специалистами в области компьютерных технологий19Португал В. М. Беседы об АСУ / В. М. Португал — М. : Молодая гвардия, 1977. — 208 с..

Благодаря распространению ЭВМ, усиливающей интеллект человека, второй накопительно-преобразовательный барьер был преодолён.

Аналоговые (бумажные) средства накопления и хранения информации стали стремительно сдавать свои позиции цифровым накопителям.

Концепция третьего ресурсного информационного барьера была разработана Виктором Цветковым как продолжение идеи Глушкова о прошлых двух ИБ.

Усложнение общественной структуры привело к тому, что хранить данные на бумаге стало затруднительно и неэффективно, что было преодолено через технологии накопления данных в более продвинутых ЭВМ. Это ещё одно подтверждение концепции Глушкова об усложнении общества и снятии связанных с этим ограничений через технологии.

Третий, следующий ресурсный ИБ возникает в условиях, когда усилий отдельного коллектива (сообщества) недостаточно для управления экономикой и другими крупными общественными системами. Человеко-машинные системы, организованные бюрократически, не могут эффективно обрабатывать поступающие потоки данных. Это сохраняется и сегодня.

Преодоление барьера, по мнению Цветкова, будет осуществляться через построение глобальных информационных сетей экономических субъектов20Цветков В. Я. Геоинформатика и преодоление информационных барьеров / В. Я. Цветков // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2004. — № 6. — С.113–118., в том числе на базе Интернета. Потенциальным инструментом, который мог бы стать средством преодоления данного барьера, может стать «Интернет вещей» и децентрализованная структура управления21Наблюдение за продуктом на разных этапах его жизни — от производства до потребления — гипотетически может позволить человеку эффективнее пользоваться общественными механизмами..

Схожие механизмы преодоления информационного барьера предлагал Виктор Глушков применительно к первым двум ИБ. Система ОГАС в плановой экономике позволяла бы, по его мнению, собирать большой объём обратной связи от общества, что невозможно делать в рыночной экономике22Как писал Георг Клаус, специфика плановой экономики как системы, полностью управляемой человеком, позволяет применять положения кибернетики повсеместно. Хаотичный характер рыночной экономики позволяет делать это лишь в отдельных общественных системах, обладающих относительной устойчивостью (фирмы, отдельные предприятия и иные формы объединения).2223Клаус Г. Кибернетика и общество / Г. Клаус — М. : Прогресс, 1967. — 432 с.. Возможно, плановая экономика стала бы инструментом преодоления третьего ресурсного информационного барьера. Тем не менее окончательный ответ, как именно он будет преодолён, появится в будущем.

Таким образом, концепция Глушкова частично, хотя бы в общих чертах, подтверждается фактами, которые относятся к близкой исторической перспективе. Учёные действительно подмечают, что в последнее время вновь усложняется структура общества и резко возрастает объём производимой информации, названный «информационным взрывом»24Научно-технический прогресс: словарь / сост. В. Г. Горохов, В. Ф. Халипов. — М. : Политиздат, 1987. — С. 49–50.

Технологии вычислительной техники позволяют преодолевать третий накопительно-преобразовательный ИБ и, видимо, станут основой для преодоления будущих ИБ. Если это так, положения концепции Глушкова об усложнении общества и преодолении ограничений через технологии в очередной раз соответствуют фактам.

Четвёртый информационный барьер

Виктор Цветков предложил расширить концепцию Глушкова, выделив ещё один, четвёртый информационный барьер накопительно-преобразовательного типа25Tsvetkov V. Ya. Big Data as Information Barrier / V. Ya. Tsvetkov, A. A. Lobanov // European Researcher. — 2014. — № 7–1(78). — P. 1237–1242.. Этот барьер связан не столько со сложностью хранения информации, сколько с возможностями её обработки.

Человеческий мозг, усиленный программными средствами электронно-вычислительной техники и компьютеров, зачастую не позволяет эффективно отделять нужную информацию от несущественной. Каждый мало-мальски значимый факт стал документироваться и попадать в общий массив данных. При ускоренном росте населения и усложнении экономических связей, на порядок более быстрых, чем при ранней рыночной экономике, новые массивы данных стало неэффективно обрабатывать исключительно силами человека и сопряжёнными с ним машинами.

Преодоление четвёртого накопительно-преобразовательного информационного барьера гипотетически будет осуществляться посредством искусственного интеллекта и специальных алгоритмов автоматизированной обработки данных.

Этот тезис, если он верный, соответствует положениям концепции Глушкова на том основании, что отражает и усложнение общества, и снятие ограничений человека через технологические решения.

Информационные барьеры сегодня

Итого: сейчас общество столкнулось с третьим ресурсным информационным барьером и четвёртым накопительно-преобразовательным.

Они отличаются от первых сформировавшихся информационных барьеров в двух аспектах: в той скорости, с которой они появились, и в том, что сейчас в общественном развитии акцент переносится со средств хранения информации на средства её обработки. Эти аспекты впервые затрагивались в работах Виктора Цветкова, развивавшего концепцию Глушкова.

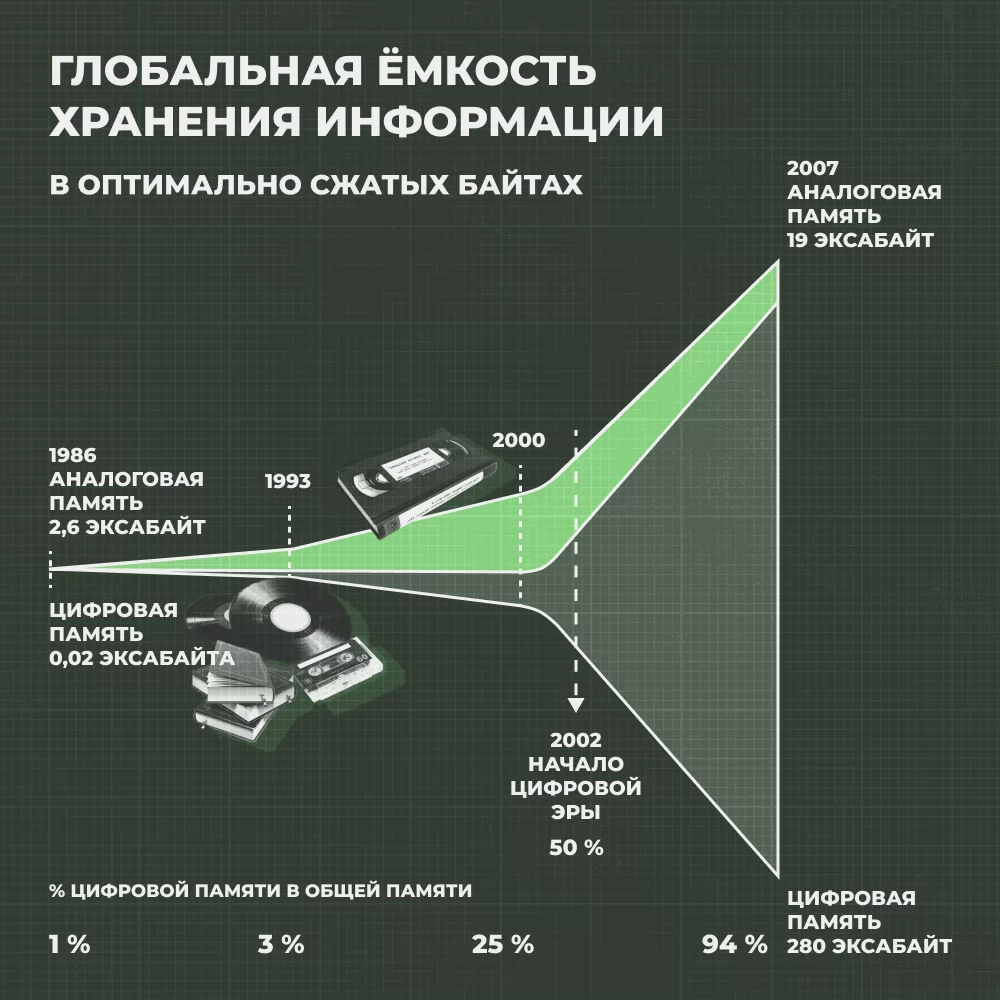

То, что снижается значимость хранения информации по сравнению с её обработкой, объясняется удешевлением и увеличением производства накопителей информации. Однако в вопросе скорости формирования ИБ следует обратиться к статистике, так как в ХХ веке человечество стало активнее собирать данные об объёме производимой информации. Это следует рассмотреть отдельно, так как факт более быстрого возникновения ИБ резко отличает нынешнее общество от его предыдущих стадий развития.

Почему последние информационные барьеры возникали в разы быстрее, чем первые?

Временной промежуток между первым и вторым ресурсным ИБ был равен двум-трём тысячам лет. Между первым и вторым накопительно-преобразовательным ИБ прошло более четырёх тысяч лет, между вторым и третьим накопительно-преобразовательным ИБ — около четырёхсот лет.

Ускорение темпов возникновения информационных барьеров произошло из-за цифровизации. Это подтверждается данными, рассчитанными в 2007 в Университете Южной Калифорнии.26Hilbert M., López P. The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information // Science. — 2011. — Т. 332. — № 6025. — С. 60–65.

С 1993 года по 2000 год объём данных на цифровых носителях составил 25 % от всей хранимой в обществе информации. В 2002 году это соотношение составило 1 к 1, а в 2007 году аналоговые носители составили всего лишь 6 % в общей доле хранимых данных27Предположительно, здесь учитывались только уникальные смысловые единицы, а количество взаимосвязей и их сложности в расчёт не принимались. Это является предметом исследования для будущей статьи, так как в текущем виде график отражает лишь часть проблемы накопленной информации..

В 2003 году зафиксировали, что с 1997 по 2002 годы было произведено информации больше, чем за все предыдущие исторические эпохи вместе взятые. Можно полагать, это явилось результатом усиления человеческого интеллекта компьютерной техникой и возможностью быстро фиксировать новую информацию в глобальном банке данных28Под глобальным банком данных понимается общая совокупность существующих средств хранения информации..

Кроме того, есть основания думать, что тренд на ускоряющийся рост объёма информации, произведённой человечеством, будет возрастать. В 2018 году учёные измерили объём информации, которая существует в мире, и предположили, как он будет расти в будущем.29Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 // Statista, 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/

Объём информации, который, вероятно, настанет в ближайшем будущем, растёт практически с такой же скоростью, как население планеты.30Roser M., Ritchie H. How has world population growth changed over time? // Our world in Data, 2023. URL: https://ourworldindata.org/population-growth-over-time

Таким образом, несмотря на существующие информационные барьеры, человечество может столкнуться в будущем с новыми информационными барьерами. Это подводит нас к вопросу, как человечеству можно было бы подготовиться к следующим препятствиям, связанным с информацией.

Как преодолевать информационные барьеры и зачем это марксистам

Причина наступления любого информационного барьера — избыточный вес информации, который настолько велик, что не позволяет человеческому интеллекту эффективно её обрабатывать.

Исходя из того, что мы уже рассказали, можно прийти к выводу, что Виктор Глушков с большой точностью назвал годы и века, когда возникали информационные барьеры, и указал на причины их возникновения: усложнение общества и рост объёма новых данных. Эти факторы также позволяют связать концепцию ИБ с другим масштабным явлением в науке — теорией научно-технического прогресса.

Глушков разработал собственную теорию НТП, основанную на факторе накопления сложности общественных взаимосвязей31Глушков В. М. Социально-экономическое управление в эпоху научно-технической революции / В. М. Глушков. — Киев : Институт кибернетики, 1979. — 53 с.. В рамках этой концепции преодоление ресурсных и накопительно-преобразовательных ИБ иногда совмещается с наступлением научно-технических революций. Однако об этой концепции Глушкова мы расскажем в будущей статье.

К вопросу о преодолении современных информационных барьеров

Параллельно тому, как растёт объём накопленной информации, растёт и доля ЭВМ в общем количестве средств накопления информации32Hilbert M., López P. The world’s technological capacity to store, communicate, and compute information // Science. — 2011. — Т. 332. — № 6025. — С. 60–65.. Снова обратимся к схеме:

Что ЭВМ становится всё больше, писал и Глушков в 1981 году33Глушков В. М., Каныгин Ю. М. Основы экономики и организации машинной информатики / В. М. Глушков, Ю. М. Каныгин. — Киев : Издательство Института кибернетики АН УССР, 1981. — 64 с.. Он отмечал рост расходов на производство и внедрение ЭВМ в СССР, США и Японии, прогнозируя их количество в будущем.

В этой связи Виктор Глушков предложил универсальное средство преодоления информационных барьеров и стимулирования НТП, с помощью которого можно было бы сохранить тренд на автоматизацию труда внутри социалистической парадигмы развития. Глушков предложил создать отдельную отрасль по переработке информации и координированию развития информационных технологий — и назвал эту отрасль «машинной информатикой».

Глушков полагал, что эта отрасль станет вместилищем кадров, освободившихся от прежней профессии из-за автоматизации производства. Если бы люди сконцентрировались на регулировании обработки данных, это позволило бы заблаговременно внедрять в общество более эффективные модели управления и более производительные вычислительные мощности.

К вопросу о полезности теории Глушкова для марксистов

Прочитав эту статью, читатель мог заметить, что концепция Виктора Глушкова устремлена в будущее в том смысле этого выражения, что она стремится найти способ преодоления естественных ограничений человека, заложенных в него природой. Она позволяет взглянуть на историю развития общества не с позиции классовой борьбы или эволюции человека как биологического вида, а с точки зрения развития человеческого интеллекта, ограничений для духовного труда человека.

Концепция Виктора Глушкова была разработана в условиях господства исторического материализма, а сам академик не отрицал ключевой роли классовой борьбы в развитии общества.

Концепция информационных барьеров — весомый аргумент против вульгарных представлений о том, что изменения в обществе диктуются исключительно волей человека или независимо от его воли.

Информационная нагрузка на общественные системы нарастает диалектически. С одной стороны, это вызвано естественным, объективным законом развития человека как живого существа: при столкновении с возрастающим числом объектов реального мира, в том числе рукотворными, человек создаёт больший объём информации. С другой стороны, информация рождается благодаря духовной деятельности или труду, то есть нарастание информационной загрузки носит одновременно субъективный характер.

Концепция Глушкова может стать дополнением для формационного подхода, так как преодоление ИБ сопровождается коренными социальными трансформациями:

- «Нулевые» ИБ (подробнее о них в Приложении) сопровождали переход от собирательства к общественному производству;

- Первые ИБ преодолевались параллельно образованию классового общества;

- Второй накопительно-преобразовательный ИБ происходил в период перехода от феодализма к капитализму;

- Третий накопительно-преобразовательный ИБ и второй ресурсный ИБ проявились одновременно в плановой и рыночной экономиках в ХХ веке, однако наиболее эффективные подходы к их преодолению были разработаны в СССР (системы ЕГСВЦ34Единой Государственной Сети Вычислительных Центров. и ОГАС).

Гипотетически это могло и частично сейчас может свидетельствовать о тенденции к отмиранию капитализма и перехода к новой формации (социализму), так как до сих пор человеко-машинные системы управления не распространены повсеместно;

- Четвёртый накопительно-преобразовательный и третий ресурсный ИБ до сих пор не преодолены, поэтому, возможно, одновременно с их окончанием произойдут коренные изменения в обществе.

Напомним, что Виктор Цветков предположил: современные информационные барьеры будут преодолены через сетевые структуры, которые распределили бы полномочия управления между большим числом коллективов, и через искусственный интеллект, который облегчил бы обработку информации.

Можно предположить, что наибольшую эффективность децентрализация и ИИ смогут достигнуть лишь при коммунизме. Попытки капиталистических систем, например корпорации Google, внедрить децентрализованную модель управления натыкаются на закономерные ограничения и проблемы, вызванные тем, что необходимо поддерживать централизованные каналы присвоения прибавочной стоимости и наращивания капитала.

Приведённые положения позволяют говорить, что концепция Глушкова может применяться в марксизме.

Отдельная часть концепции информационных барьеров посвящена эволюции моделей управления, что может быть полезно с практической точки зрения. Моделирование будущих структур управления должно происходить с учётом возможной информационной нагрузки на сами структуры управления и эффективность их работы.

Концепцию Глушкова можно применить с пользой, если разработать универсальную теорию развития общества и планирования развития народного хозяйства, так как эта концепция позволяет понять закономерности информационной нагрузки на интеллект человека и на его общественную деятельность.

Отметим, что концепция информационных барьеров оторвана от экономической теории и пока фактически нельзя измерить, в какой степени информационные барьеры определяют развитие общества. Концепция носит абстрактный характер, и ей не хватает статистических показателей.

Несмотря на это, как видно из статьи, концепцию ИБ можно и дальше развивать, выявляя в ней и благодаря ей новые факты.

Заранее готовясь к трансформациям общества, можно перейти через них быстрее и с большей пользой для общества.

Приложение. «Нулевые» информационные барьеры

«Нулевой» накопительно-преобразовательный информационный барьер

Путь к возникновению первых информационных барьеров обоих видов начинается при эволюции человеческого вида к стадии Homo Sapiens.

Естественное развитие человеческого вида привело его к необходимости использовать сознание как инструмент приспособления и преобразования реальности.

Как писал советский философ Виктор Тюхтин, «…жизненная необходимость, назначение или главная функция идеальной формы отражения заключается, в том, что для самосохранения в быстро и нерегулярно изменяющейся среде стабильных механизмов адаптации становится недостаточно. И живой организм вынужден выработать новое средство адаптации — сигнально-ориентировочную деятельность в меняющейся среде»35Тюхтин В. С. Проблема идеального: методологический анализ // Вопросы философии. — 1987. — № 9. — С. 80–92..

Ввиду естественных условий обитания человек пошёл по пути развития нервной системы, что и образовало у него сознание и способности к постройке мыслительных взаимосвязей и моделей. Например, если прежде человеческий вид мог предчувствовать дождь и бурю на основе генетического опыта, как и другие животные, то на определённом этапе выживания человек стал задумываться, как противодействовать силам природы или обращать их в свою пользу: сооружать укрытия или колодцы для накопления пресной воды.

Процессы в человеческом сознании усложнялись, и это побудило человечество накапливать и обрабатывать информацию об окружающем мире. Небольшая численность разумного населения, а также относительно небольшой исторический опыт жизни человека как вида позволяли ему хранить всю информацию в голове у себя и своих сородичей. Человеческий интеллект также справлялся с элементарными сведениями об окружающем мире. Хотя уже тогда, чтобы оптимизировать извлечение и передачу информации, появлялись прото-языки.

Формально появление прото-языка можно рассматривать как проявление «нулевого» накопительно-преобразовательного информационного барьера. Человек, как и любое живое существо, на начальном этапе своего развития воспринимал окружающий мир в чувственных образах, получаемых при помощи органов чувств. Эти образы не могли быть переложены из мыслей одного человека в мысли другого чисто физически, поэтому людям для взаимодействия между собой пришлось искать способ условной «кодировки» первичной образной информации, которым стал язык.

Язык в этом случае стоит рассматривать как систему знаков в виде графических символов, движений тела, звуков и других образов.

Рассматриваемый барьер назван «нулевым», так как он не рассматривался Виктором Глушковым и его последователями. Тем не менее на его существование указывает ряд косвенных источников в области философии и естественных наук.

Получив в распоряжение язык как средство для передачи и накопления информации36Языковой знак помогает оптимизировать хранимые в памяти человека образы, систематизируя их и тем самым упрощая мышление., человек преодолел естественное ограничение, доставшееся ему от предков.

«Нулевой» ресурсный информационный барьер

Информационная нагрузка на человека усилилась, когда он стал активнее осваивать окружающую действительность. Немаловажным фактором здесь явилось то, что увеличилась человеческая популяция. Рост численности родов и племён закономерно вызвал сложности для выживания: потребовалось больше заботиться о еде, крове, защите от внешних сил природы (а также других племён!) и об удовлетворении других человеческих потребностей.

Этот фактор привёл человечество от существования в стадах, как у животных, к базовым структурам управления, сначала в роде, а затем в племени.

Углубляться в этот вопрос в статье мы не будем. Стоит упомянуть, что он, пусть и с иного угла, был рассмотрен Энгельсом37Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Т. С. Хажилова, Е. Б. Бурковская. — М. : Политиздат, 1978. — 230 с..

Возникновение структур управления у первобытных сообществ на основе коллективности, выборности и единоначалия38В главе родов и племён стояли определённые обычаем и традицией органы управления, например советы, старейшины, воеводы и другие их вариации. можно рассматривать как решение «нулевого» ресурсного информационного барьера.

На этом этапе развития человек понял, что его выживание и благоденствие могут быть обеспечены исключительно в рамках коллективной структуры, получения помощи и поддержки от ближних. Так появились базовые структуры управления, которые регулировали взаимоотношения внутри сообществ и содействовали оптимальному — с точки зрения традиций, обычаев и естественных факторов — распределению благ.

В следующих исторических периодах общественное бытие усложнялось. Рост населения продолжался, несмотря на болезни и войны; опыт взаимодействия с окружающей средой накапливался, общественная жизнь порождала новые виды человеческих взаимоотношений, среди которых были прежде всего отношения собственности.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Адем Эльверен о милитаризме

Почему для государства танки и пушки важнее медицины и образования: перевели статью турецкого экономиста

Адем Эльверен о милитаризме

Почему для государства танки и пушки важнее медицины и образования: перевели статью турецкого экономиста

Именем святого Госплана! Рецензия на книгу Максима Лебского

Полемика о природе советской экономики — критикуем взгляды писателя Максима Лебского

Именем святого Госплана! Рецензия на книгу Максима Лебского

Полемика о природе советской экономики — критикуем взгляды писателя Максима Лебского

Иллюзия деглобализации

Доклад «Простых чисел» сомнителен, а его выводы — неверны. Крупная критика Олега Комолова и его товарищей

Иллюзия деглобализации

Доклад «Простых чисел» сомнителен, а его выводы — неверны. Крупная критика Олега Комолова и его товарищей

Дэвид Харви о научных контрреволюциях

Перевели отрывки из книги Дэвида Харви, американского марксиста, о том, как происходят контрреволюции в науке

Дэвид Харви о научных контрреволюциях

Перевели отрывки из книги Дэвида Харви, американского марксиста, о том, как происходят контрреволюции в науке