Новая «советская религия» — глазами коммунистки из США

Анна Луиза Стронг — американская журналистка, которая переехала в Советский Союз и вышла замуж за простого агронома.

Мы уже радовались браку Анны. Теперь — перевели статью, где она честно рассказала о борьбе большевиков и церкви.

Оказывается, коммунисты защищали попов, крестьяне — старый календарь, а молодёжь увлекалась «новой религией». Читай, как за одно поколение Советский Союз превратился из страны икон в страну без Бога.

Американская журналистка Анна Луиза Стронг (1885–1970) описывает религиозные настроения в СССР — через истории обычных людей, которые отвернулись от церкви.

Анна пишет, что советские крестьяне и рабочие видят в религии инструмент угнетения, а молодёжь массово и фанатично отказывается от религии в пользу науки и образования.

Сама борьба с религией приобретает почти религиозный характер.

Немного мы узнаём и о положении церкви в первые годы Советской власти: на неё давит государство, она раскололась на враждующие фракции, а священники подвергаются подозрениям и дискриминации.

Предисловие редакции

Анна Луиза Стронг (1885–1970) была доктором философии, женой советского гражданина и громким американским голосом в поддержку Советской власти.

Начиная с 1930-х годов Анна часто писала статьи для американских журналов о жизни в СССР, рассказывая своим соотечественникам о стране, строящей социализм. Одну из её статей под названием «Мы — советские жёны» (1934) мы уже переводили и опубликовали в июле 2023 года.

Стронг была уверена, что именно в СССР строится самое прогрессивное общество.

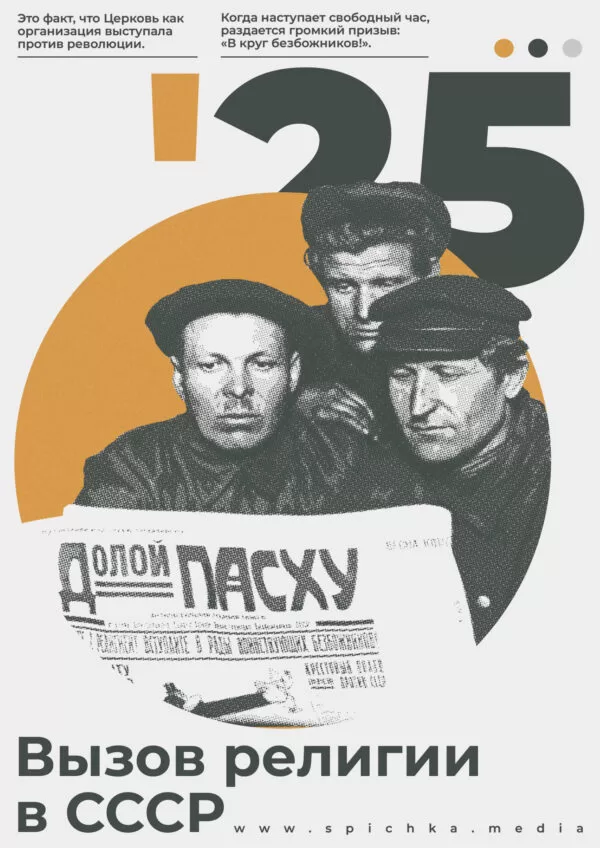

Сегодня мы публикуем другую статью Анны — «Вызов религии в Советской республике» (1925).

В статье Анна сначала даёт слово простому крестьянину с юга РСФСР, Ивану Ивановичу Рябому, и текстильщице Дуне Ивановне. Мы узнаём, как и почему у них поменялось отношение к религии в непростое для страны время.

А на других примерах, увиденных вживую, Анна рассказывает чрезмерно религиозной американской аудитории, почему советские люди, особенно молодёжь, отказываются от религии и осознают, что сами распоряжаются своей судьбой, не нуждаясь в высших силах и старых предубеждениях.

Статья Анны примечательна в двух отношениях:

- По статье мы видим, как легко становится жить, когда человек овладевает своей жизнью и начинает понимать реальность вокруг себя;

- Статью Анны трудно назвать пропагандистской, так как в ней подмечаются не только достижения, но и ошибки раннесоветской борьбы с религией.

У оригинальной статьи нет разделов и врезок. Мы добавили их для удобства чтения.

Перевод статьи

Крестьянин Иван Рябой

Иван Иванович Рябой, крестьянин из черноземного края, расположенного между Россией и Украиной, посвятил целый день рассказу о своей жизни. Его воспоминания, хотя и не изобиловали подробностями, были полны деталей, которые он бережно хранил в памяти.

Он начал с описания избы, в которой родился. Это была небольшая однокомнатная лачуга, где жили шестнадцать человек: его дед, который был главой семьи и управлял землёй и людьми; бабушка, уже немощная, но заботливая о своих десяти внуках; отец и мать, а также дядя и тётя, которые помогали дедушке в поле или нанимались на работу к местному помещику.

Но самым главным украшением хижины были восемнадцать икон.

По одной [иконе. — прим. ред.] для каждого члена семьи и две дополнительные, купленные для исцеления от болезней. Центральное место в этом собрании занимала икона святого Николая, принадлежавшая дедушке. На других иконах были изображены распятый Христос, Мария-троеручица, Георгий на коне и другие святые.

Осрамил обитель:

Выдает за Божий глас

Громкоговоритель.

Иван точно помнит, чему его учили в школе. Его отец и дядя посещали школу при церкви, где они учились читать церковные тексты на старославянском языке, но так и не смогли освоить чтение и письмо на родном языке.

Когда Иван был ребёнком, железная дорога стала проходить ближе к его деревне, и в результате появилась школа, куда пошла пятая часть детей. Мальчики из малообеспеченных семей, которым предстояло обрабатывать землю своего отца, не ходили в школу.

Всё, что им было необходимо знать, они узнавали от дедушки.

Однако мальчикам из многодетных семей, таким как Иван, приходилось ездить в город, чтобы заработать дополнительный доход для своей семьи. Им приходилось читать названия улиц и писать письма домой.

В первом классе Иван освоил русский алфавит и научился считать до десяти. Во втором классе он освоил чтение и счёт до ста. В свой третий и последний год обучения Иван выучил счёт до тысячи и все «законы Божьи»!

Он не знал о существовании цифр, превышающих тысячу, но точно понимал, как был создан мир, почему умер Христос, какие наказания ждут за различные грехи и что нужно сделать, чтобы избежать этих наказаний. Иван также умел читать церковные объявления. Вот так Иван стал образованным христианином!

Иван осознал, что [сейчас, уже при Советской власти. — прим. ред.] его уровень образования оставляет желать лучшего, а вера не является для него определяющим фактором. Он стремится к получению новых знаний и активно действует в этом направлении: посещает различные кружки и занятия, пользуется новой деревенской библиотекой, выписывает журнал «Путешествующий агроном» и другие газеты.

В его деревне школа теперь доступна для каждого ребенка и взрослого, а Иван не стремится к религиозной жизни. Он рассказал мне, что у его отца, матери, жены, брата и жены брата, которые живут вместе с ним, всё ещё есть иконы.

«Но я отдал свою икону брату, — сказал он, — она была посвящена Святой Троице. Я был на войне и помогал организовывать наш окружной совет, и теперь не вижу смысла в этих иконах. У моего старшего сына есть икона — подарок от его дедушки. Однако у моих младших детей икон нет — в наше время они выходят из моды».

Иван не испытывает ненависти к религии, просто она кажется ему бесполезной.

Текстильщица Дуня Ивановна

Однако Дуне Ивановне, работнице текстильной промышленности, которая также подробно рассказала мне о своей жизни, религия видится не просто как нечто ненужное, но и как угнетающий фактор, орудие в руках хозяев, с которым необходимо бороться.

Она поведала мне о масштабной забастовке 1905 года, когда 7000 рабочих её фабрики вышли на улицы с требованиями построить баню и больницу в заводских бараках, где они жили в тесных и грязных условиях. Рабочие также просили установить деревянные полы, так как дети часто умирали от холода на холодном цементе, и предоставить каждой супружеской семье отдельную комнату, вместо того чтобы ютиться по две семьи в одной. Забастовка была подавлена казаками, и ни одно из этих требований не было выполнено, за исключением установки деревянных полов.

В результате забастовки англичанин, управляющий фабрикой, присоединился к «Чёрной сотне» и основал церковь в заводских бараках. Будучи англичанином, он не мог молиться в их церкви, но снимал шляпу в знак уважения к их Богу.

Дуня считала, что черносотенцы были доносчиками на заводе: они сообщили о её муже и добились его увольнения.

Церковь была ответом управляющего на просьбу рабочих о строительстве детской комнаты и больницы, чтобы здоровые и больные люди могли спать в отдельных постелях в разные смены. Кроме того, рабочих штрафовали на пять копеек за то, что они не посещали церковь. Три копейки доставались тем благочестивым людям, которые доносили на остальных.

С тех пор Дуня начала люто ненавидеть «благочестивых» и сомневаться в Боге, который дал виллу у озера человеку, который снимал шляпу в церкви и одарял охапками соломы и крохотными комнатками тех смиренных, которые много раз кланялись и крестились перед иконами.

Ещё один случай окончательно подорвал веру Дуни.

Однажды, в два часа ночи, по пути на утреннюю смену на фабрике, она встретила священника, который возвращался домой после посещения игорного зала в нетрезвом виде. Он предложил ей подвезти её, но Дуня отказалась, сославшись на то, что им по пути в разные места: ему — в церковь, а ей — на фабрику. Однако священник настаивал на том, что они отправятся в баню, где снимут отдельную комнату.

Дуня убежала, а священник побрёл за ней, слишком пьяный, чтобы преградить ей путь.

Я рассказываю об этом не для того, чтобы утверждать, что все священники были такими или что все рабочие и крестьяне отказались от религии. Однако именно против таких ценностей направлена нынешняя антирелигиозная кампания в Советской республике.

Народный удар по религии

Дуня возглавляла группу женщин, которые в трудные дни 1917 года, когда их мужья были на фронте, а дома голодали дети, отказались от пайка, предназначенного только для взрослых работников. Они изгнали монахов из местного монастыря, поселили там детей и кормили их конфискованным зерном. Это было беспрецедентное событие, которое происходило по всей России.

Иван был председателем первого земельного комитета в своём посёлке. Он участвовал в разделе помещичьих и монастырских земель. Сейчас Иван — активный делегат, которого его деревня часто отправляет с поручениями в Москву.

Сегодня в Советской республике наблюдается серьёзный удар по религии. Это не связано с действиями правительства или отказом от церкви широких слоёв крестьян. Большая часть старшего поколения крестьян и даже рабочих всё ещё придерживается того, что они называют «верой».

Однако самое сложное заключается в том, что удар по церкви и Богу нанесли не какие-то салонно-интеллектуальные группы, а энергичные, серьёзно настроенные, жертвенные и пылкие труженики прогресса.

Они [простые люди. — прим. ред.] делали это с радостью, чувствуя свободу от угнетения и тьмы.

Если не учитывать этот факт, невозможно понять, с какими вызовами сталкивается религия в России сегодня.

Религия для советских крестьян

Один незначительный, на первый взгляд, факт поможет нам лучше понять суть проблемы. Два года назад между Тихоном1Патриарх Тихон (1865–1925, «в миру» Василий Иванович Беллавин) — первый Патриарх Московский и всея России после восстановления патриаршества в 1917 году. и так называемой «Живой церковью»2«Живая церковь» — реформистское церковное движение, созданное в 1922 году при поддержке Советской власти в противовес традиционной православной церкви под руководством Патриарха Тихона. разгорелся острый конфликт. Однако по одному вопросу они смогли прийти к согласию — изменению календаря в соответствии с современным летоисчислением.

По остальным вопросам между ними возникли разногласия: о разрешении епископам вступать в брак, об отношениях между церковью и государством, о количестве и важности обрядов. Тихон осудил Церковный съезд, который его [самого. — прим. ред.] низложил, как неканоничный и отменил все его решения. Но по одному вопросу он всё же пошёл на уступки — согласился изменить календарь.

Однако именно этот календарь большинство верующих в России, а именно крестьяне, категорически отказывались менять. Им было безразлично, женятся ли епископы, они даже не видели их. Их не слишком заботило, какие ритуалы проводит местный священник, это было его делом.

Но календарь — это то, что действительно волновало каждого крестьянина.

Вся его [крестьянина. — прим. ред.] жизнь, его пахота, сев и сбор урожая были связаны с большими ярмарками, которые проводились по церковным праздникам.

Пословицы, передаваемые из поколения в поколение, подсказывали ему, на какой праздник сажать; многовековые привычки укоренили определённый цикл обмена товарами.

Это было единственное, что имело для него значение в его «религии». Этого было достаточно, чтобы он боролся за это даже со священником, что, возможно, можно считать проверкой истинной веры человека. Он боролся за это и против церкви, и против государства, которые, как ни странно, были согласны в этом вопросе. И крестьянин победил их. Он отказывался ходить в церковь в те дни, которые ему не нравились, и посещал её только в те, которые были ему по душе. Сегодня в России существует два календаря: один официальный, который используется в городах, и другой — неофициальный, но актуальный в деревнях.

Этот крестьянин был слишком «религиозен», чтобы изменить свои привычки.

Я упоминаю об этом, чтобы показать, какие ассоциации связаны с религией в России и как она соотносится в сознании людей со старым, консервативным и тёмным прошлым. В рамках краткой статьи нет времени подробно разбирать политическую и церковную историю и рассказывать о конфликте между государством и церковью после революции. Однако, если задуматься о ментальном настрое в описанных выше случаях, можно понять, что происходит с религией, когда она воспринимается таким образом, во время любого великого переворота, вдохновляющего людей на мечты о бурном прогрессе.

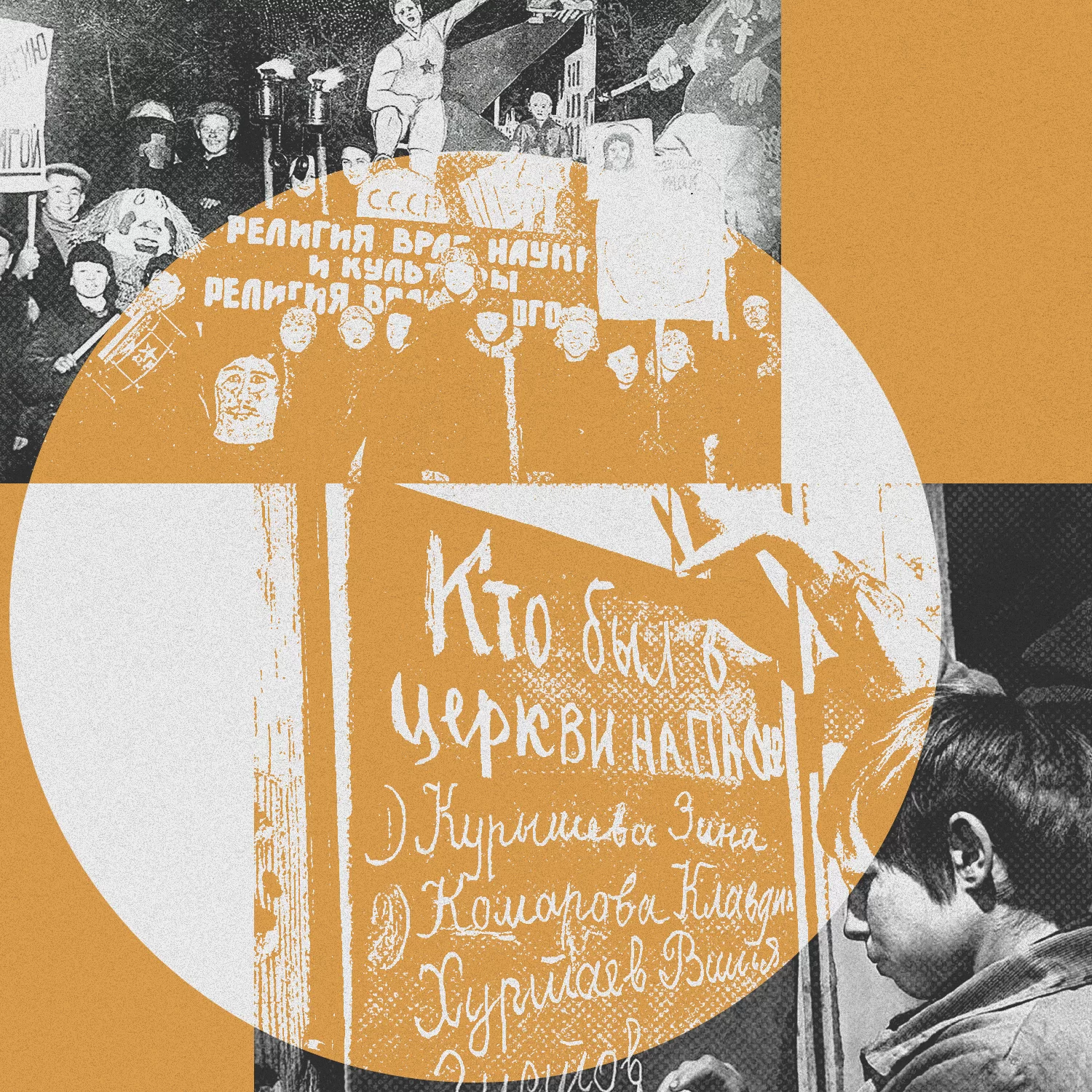

Это факт, что церковь как организация выступала против революции. Патриарх Тихон, когда шла Гражданская война, называл большевиков «антихристами». Он искренне верил в монархию.

Государство без церкви, церковь без государства

Из-за голода государство распорядилось изъять церковные сокровища — не священные сосуды, а золотые и украшенные драгоценными камнями дары, которые верующие накапливали на протяжении многих поколений. Тихон призывал священников защищать свои сокровища, что привело к беспорядкам и гибели людей.

Тихона привлекли к ответственности за государственную измену. Пока он находился в заключении и ожидал суда, его противники внутри Церкви воспользовались возможностью, чтобы заявить о своей лояльности правительству и согласии с разделением церкви и государства. Они созвали большой церковный съезд, который низложил Тихона. Конечно, ни один делегат от Тихона не осмелился прийти на этот съезд. Также стоит отметить, что в момент своего падения Тихон признал свои прошлые грехи и заявил о верности Советскому правительству.

После освобождения он [Тихон. — прим. ред.] сразу же объявил недавно избранный Священный Синод неканоничным.

С этого момента правительство утратило интерес к ситуации, хотя обе [церковные. — прим. ред.] стороны пытались привлечь его внимание, распространяя порочащие друг друга истории и стремясь лишить своих соперников собственности с помощью государства. Вероятно, это было ожидаемо от церкви, которая на протяжении многих поколений привыкла считать себя зависимой от государства.

Эти факты не имеют большого значения, но они помогают лучше понять хронологию событий. Вокруг этих событий и среди их участников происходило множество важных и возвышенных дискуссий. Люди мечтали о возвращении к «апостольской церкви», о демократизации церкви и о том, чтобы священники стали «людьми и гражданами».

Сейчас внутри церкви идёт настолько серьёзная борьба, что её сложно понять непосвящённому.

Эта борьба ведётся почти исключительно в центральных организациях в Москве и Ленинграде. Ни одна из сторон, какими бы блестящими ни были их идеи, не может донести их до широких крестьянских масс. После смерти Тихона они даже не знают имён церковных лидеров.

Крестьяне либо остаются «верующими» и следуют за местным священником в любом новом или старом направлении, которое он выберет, либо поддаются либерализующему влиянию извне церкви — в клубах, на научных лекциях, в школах и библиотеках. Все эти организации либо не связаны с религией, либо открыто выступают против неё.

Коммунисты, которые активно продвигают новые формы образования с энтузиазмом – его можно было бы назвать религиозным, если бы они не относились к этому слову с презрением, – верят и утверждают, что «религия — это опиум для народа».

Однако они утверждают, что их правительство предоставляет свободу вероисповедания всем и не подвергает кого-либо преследованиям.

Это утверждение напоминает заявление о том, что в Америке все равны перед законом. Теоретически это так и есть, но когда «иностранец» предстаёт перед западным судьей, он ожидает дискриминации и действительно сталкивается с ней.

То же самое можно сказать о священниках и, особенно, о монахах и монахинях в Советской Республике. Они верят во что хотят, проповедуют что хотят, и многие протестантские секты заявляют, что имеют гораздо больше свободы, чем в те времена, когда государственная церковь подавляла их.

Однако факт остаётся фактом: священники и монахи подвергаются большему подозрению, чем обычные люди.

За ними [священнослужителями. — прим. ред.] часто следят, и если они оказываются в суде, то становятся особенно уязвимыми перед обвинениями, которые могут выдвигать мелкие местные чиновники по разным причинам, как уважительным, так и нет.

Это можно было ожидать исходя из прошлого, и это лишь небольшая часть общей картины. Не стоит утверждать, что сегодня священников массово казнят или даже арестовывают без предъявления конкретных обвинений в совершении проступков. Тем не менее следует признать, что многие из них действительно виновны.

Представление о высокой морали, которое западный мир имеет в отношении священнослужителей, не имеет места в России, где никогда не было Реформации.

На самом деле, с одной стороны, можно сказать, что в России произошло нечто удивительное: церковь, которая по своему духу и устройству относится к Средним векам или даже к эпохе мрака, внезапно столкнулась с необходимостью принять Реформацию, теорию эволюции и социальную интерпретацию морали. И пока неизвестно, как организм отреагирует на такое радикальное лечение: возможно, пациент либо умрёт, либо пойдёт на поправку.

Однако любое понимание религии и образования в России будет неполным, если рассматривать «безбожие», которое мы изучаем, только как негативное и деструктивное учение.

Конечно, многие идеи, которые мы слышим, могут показаться грубыми и шокирующими. Они напоминают те всплески гнева, которые охватили западный мир пятьдесят лет назад, когда Ингерсолл провозгласил, что человек создаёт Бога по своему образу и подобию и что честный Бог — самое благородное творение человека.

Но эта грубая пропаганда не представляет опасности, хотя и может ранить чувствительные души своей прямотой.

В настоящее время она часто принимает форму нападок на священников как на паразитов, которые живут за счёт трудолюбивых крестьян. Крестьяне уже знают об этом, но они пока не полностью уверены, что местный комиссар лучше [священников. — прим. ред.].

Это поверхностное понимание [религии. — прим. ред.], которое приносит вред прежде всего тем, кто его применяет. Многие из более опытных коммунистов не одобряют его использование среди молодых и агрессивных членов своей организации. В настоящее время существуют чёткие и строгие указания, запрещающие молодым коммунистам высмеивать любую религию или провоцировать конфликты.

Я знаю случай, когда молодая девушка-коммунистка, посмеявшись на церковной службе, получила пощёчину от возмущённой женщины. К сожалению, вместо того чтобы поддержать её, более взрослый мальчик-коммунист, который был с ней, вывел её из церкви, возмущенно сказав: «Ты же знаешь, нам запрещено разжигать религиозные беспорядки».

Нет, настоящая угроза для религии в России исходит не от прямого давления, а от чего-то более возвышенного и радостного.

Наука — выбор советской молодёжи

Сегодня вечером, когда я спросила маленькую служанку о её отношении к Богу, на её лице внезапно появилась улыбка. Обычно она производит впечатление скучного, упрямого и однообразного человека, но сейчас на её щеках заиграл румянец. Она сказала:

«Мама бьёт меня по голове, чтобы я поклонилась иконе, и даже лишила ужина. Но я собираюсь вступить в комсомол. Сначала я пойду в их вечернюю школу, туда пускают посторонних. Мне стыдно просить о вступлении, пока я не научусь читать. Ведь каждый член организации должен выполнять какую-то работу для других, а как я могу участвовать в партийной деятельности, если не умею читать?»

«Мне стыдно просить о вступлении, пока я не научусь читать».

«Когда ты перестала верить в Бога?» — спросила я её. Она ответила:

«Почти сразу, как только приехала в Москву. Я начала ходить в клуб с другими ребятами. Там я узнала, что Бога не существует и никогда не существовало, а есть только природа. Бог был лишь выдумкой, чтобы заставить нас преклоняться перед царём и помещиками. Но теперь, когда нам объясняют это, всё становится совершенно ясно. О природе ещё столько всего нужно узнать! Жаль, что я так глупа и даже читать ещё не умею, иначе я бы многое узнала. Ведь всё, что мы узнаём о природе, можно применить на практике. Мы можем создать прекрасный мир для всех и больше не будем такими тёмными людьми, как в те дни, когда мы верили в Бога».

Я пересказала в одном абзаце то, что она говорила с запинками в течение получаса. Это была вера, за которую она была готова принять несколько ударов по голове, хотя и считала себя ещё недостойной называться ученицей [из-за неграмотности она чувствовала себя неуверенно, хотя всецело верила новому знанию. — прим. ред.].

Таких молодых коммунистов насчитывается полтора миллиона. Несмотря на отдельные недостатки и даже перегибы в некоторых их организациях, в целом они представляют собой наиболее активную и преданную делу молодёжь Советского Союза.

Эти люди посещают лагеря, занимаются физической культурой, пренебрегают личными удобствами и высмеивают мещанские идеалы. В каждой школе и детском доме они формируют ядро, которое берёт на себя ответственность и обеспечивает моральное руководство.

Сама по себе школа не может преподавать антирелигиозные дисциплины.

Преподавание религии или антирелигиозных предметов в школах действительно противоречит конституции, хотя справедливости ради стоит отметить, что конституция не всегда соблюдается в этом отношении.

Но даже те школы, которые в своей официальной учебной программе придерживаются беспристрастности, поощряют эти организации молодых коммунистов. Все поддерживают их, как в Америке поддерживают группу YMCA3Young Men’s Christian Association — «Ассоциация молодых христиан», молодёжная волонтёрская организация США, действующая и сегодня.. Они являются политическими, социальными и моральными лидерами молодого поколения.

Я листаю номер журнала «Безбожник» и среди карикатур на священников и фотографий спортсменов нахожу интересную информацию:

«В детском доме имени Свердлова, где проживают 190 детей, более 100 из них являются членами пионерской организации — младшего отделения комсомола. Эти дети создали кружок безбожников, в который входит 49 человек.

В этом доме кипит жизнь: красные шейные платки, звонкие голоса и смех наполняют все уголки. Когда наступает свободный час, раздаётся громкий призыв: “В круг безбожников!” Дети собираются в клубе, садятся за стол и начинают оживлённую беседу.

Один из юношей, чьи глаза горят, чётко объясняет: “Религия служит для подавления рабочих и крестьян буржуями, запутывает их разум и мешает строить новую жизнь. Вот почему мы, пионеры, должны бороться с ней”.

Далее в ходе дискуссии обсуждаются различные вопросы естествознания: как религия влияет на рабочих и крестьян? Откуда взялся мир? Как устроена жизнь человека? Существует ли душа? Есть ли разум? Эта дискуссия вызывает у детей неподдельный интерес и увлекает их в мир научных знаний и открытий».

Я привожу этот текст слово в слово, зная, что он может шокировать каждого американца, который его прочитает. Меня он тоже немного шокирует. Однако, после того как пройдёт первый шок, некоторые люди задумаются о таких фундаментальных вопросах.

Иван Иванович Рябой учил эти вопросы наизусть под названием «Закон Божий». Как был сотворён мир? Какова природа человека и его долг? Это вопросы, которые всегда волнуют людей, если только они не находятся под влиянием вредных привычек или эгоцентризма.

Нигде они не обсуждаются с таким интересом и самозабвенной преданностью, как сегодня в Советской Республике. И это в основном теми самыми людьми, которые утверждают, что религия была лишь опиумом, который затуманивал сознание и заставлял людей забывать о своих истинных ценностях.

Однако кто-то скажет, что такие люди [молодые коммунисты. — прим. ред.] на самом деле глубоко религиозны.

И преданность маленькой служанки, которая предпочла терпеть побои, но не отказалась от своего видения того, как быть полезной миру, была проявлением истинной религиозности. В ответ на это утверждение я хочу привести слова, которые мне сказали мои друзья-коммунисты:

«По какому праву вы используете термин “религия” для описания вашего современного социального идеализма, когда для большинства людей на протяжении всей истории религия была чем-то совершенно иным? По какому праву вы употребляете слово “Бог” для обозначения всего, что считаете хорошим, когда на протяжении веков оно совершенно определённо означало так много плохого?»

Однако, помимо определений, в позиции «Молодой России»4Имеется в виду советская молодёжь 1920-х годов. есть и очень реальные основания. Два года назад я посетила штаб-квартиру Комсомола и увидела на стенах плакаты, рекламирующие курсы лекций. Мне сказали, что самые популярные лекции — по естественным наукам, что связано с антирелигиозной борьбой. Я попросила показать мне некоторые из этих лекций.

«Покорение природы человеком» — так называлась серия плакатов. В первой лекции говорилось о «Покорении ветров и волн», а на картинке были изображены ветряная мельница и парусная лодка. В дальнейшем в лекционном курсе речь шла о паре, электричестве, радии, человеческой речи и печатном станке — о тех средствах, которые позволили человеческому обществу успешно управлять миром природы.

Это было своеобразное «Евангелие антирелигиозности».

В нём [в этом «Евангелии». — прим. ред.] не было свойственной науке сухости и скуки, но была пламенная вера в то, что человек должен оставить свои иконы, кресты и поклонение неведомым силам, олицетворяемым свечами и песнопениями. Вместо этого он должен объединяться, опираясь на знания и сотрудничество, чтобы подчинить всю природу своей власти.

Отсюда и страсть к образованию, которое считается антитезой религии. На карикатуре в журнале «Безбожник» изображён Бог, падающий с небес при виде крестьянина, рубящего дрова для школы.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Социализм, (не) построенный в основном

Нашу статью о социализме раскритиковал журнал Lenin Crew. Огорчаемся — и критикуем в ответ

Социализм, (не) построенный в основном

Нашу статью о социализме раскритиковал журнал Lenin Crew. Огорчаемся — и критикуем в ответ

Анна Луиза Стронг. Мы — советские жёны (1934)

Перевели статью американской коммунистки, в которой она сравнивает брак при капитализме и социализме

Анна Луиза Стронг. Мы — советские жёны (1934)

Перевели статью американской коммунистки, в которой она сравнивает брак при капитализме и социализме

Социализм в мечтах рабочих

Как российские рабочие представляли социализм — в статьях историков и на самом деле

Социализм в мечтах рабочих

Как российские рабочие представляли социализм — в статьях историков и на самом деле

Социалистическое общество — вооружённое общество

Почему ни одно государство не хочет, чтобы в твоём шкафу лежал АК

Социалистическое общество — вооружённое общество

Почему ни одно государство не хочет, чтобы в твоём шкафу лежал АК