Соцреализм. Сказка ложь, да в ней намёк

Содержание

Партия убивала советское искусство? — критика соцреализма

Соцреализм — рабское искусство рабского общества, считали диссиденты. Миллионами портретов Сталина и Ленина не завесишь ужасы диктатуры!

Диссиденты были правы, но не во всём. Соцреализм — не только про воспевание вождей и оболванивание народа. Есть в нём и свобода, и надежда на счастье.

Мы сравнили четыре советские картины, чтобы понять: Сталин был ангелом. Как же найти правду в советском искусстве?

Социалистический реализм был разным.

Фальшивый соцреализм скрывал недостатки советского общества, воспевал вождей и партийные лозунги. Такое «искусство» справедливо критиковали диссиденты.

Но диссиденты умалчивали, что был и другой — искренний соцреализм.

Искренний соцреализм — то великое советское искусство, которое без прикрас изображало нового человека. Оно показывало неприглядные стороны советской жизни, из-за чего подвергалось нападкам.

Фальшь соцреализма

Новое «правдивое» искусство

В 1932 году Сталин обсуждал с литературным критиком Гронским, каким должно быть искусство социализма. Сталин и Гронский ценили критический реализм Толстого, Чехова, Гоголя, поэтому решили придумать такой же, только с философией марксизма-ленинизма.1См.: Захаров. А. В. К вопросу о возникновении термина «социалистический реализм» // Социалистический реализм: pro et contra. Т. 1. Социалистический реализм в литературе / Сост. О. В. Богданова, Д. М. Цыганов, вступ. статья Д. М. Цыганов. — СПб. : РХГА, 2024. — С. 276–292.

Сталин придумал новому искусству название — социалистический реализм. Затем добровольно-принудительно «соцреализм» появился в уставах главных художественных организаций СССР.

Главное, что взял соцреализм от критического реализма, — принцип «правдивого изображения действительности».

На деле соцреализм, по мнению диссидентов, стал памятником лжи, лицемерия и идолопоклонства. Может быть, мнение диссидентов слишком категорично, но у него есть основания. Давайте обратимся к четырём советским картинам.

«Великому Сталину слава!»

«Социалистический реализм исходит из идеального образца, которому он уподобляет реальную действительность», — писал литературовед и диссидент Андрей Синявский в статье «Что такое социалистический реализм?» (1957).2Синявский А. Д. Литературный процесс в России. — М. : РГГУ, 2003. — С. 165. 3За эту статью и другие тексты, опубликованные на Западе, Синявского осудили на 7 лет колонии. См.: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля : cборник / Сост. Е. М. Великанова. — М. : Книга, 1989. — 526 с.

Взглянем на характернейшую для соцреализма картину — «Великому Сталину слава!» (1950)

На этой картине идеальное пространство подменяет реальное. Множество деталей окружения в картине существует для того, чтобы возвеличить образ вождя и приписать ему нереальные характеристики.

К Сталину тянутся руки, к нему стремятся взгляды, даже свет направлен в первую очередь на вождя.

Сталин — точка схода, его фигура — в золотом сечении.

Одежды членов Политбюро, чёрные, контрастируют с белым кителем Сталина так, будто он светится. Сталин безупречен — верные партии художники спрятали его недостатки.

Вождь делает шаг вперёд, и создаётся впечатление, что он вот-вот воспарит подальше от бренного мира.4Сталин не смотрит на людей свысока, как будто они ему неинтересны. Он делает шаг не вниз по ступеням, к народу, а вперёд. Это добавляет его образу лёгкости и движения, но он остаётся монументальным на контрасте с остальными людьми, бросающимися к нему. Всё это позволяет художникам отдалить на картине Сталина от народа. А народ, сливающийся в одном движении, как будто вечно стремится к нему, но никогда до него не дотянется. Люди здесь теряют свою самостоятельность, но обретают смысл в любви к правителю.

И ладно, если бы так изображали только вождей, хотя их портреты и заполоняли выставки!

«Перед сменой. Бригада Стаханова»

Соцреализм подменял реальность идеальным пространством не только на портретах вождей.

Революционеры-большевики, рабочие-передовики, колхозники часто превращались в однотипных болванчиков, как на картине Георгия Ряжского «Перед сменой. Бригада Стаханова» (1937).

Товарищи из Dharma 1937 причисляют работу Ряжского к ряду картин, «правдиво изображающих» советскую реальность.5Культурная повестка: беседа о соцреализме. Декабрь 2023 // Remi Meisner, 13.12.2023: https://youtu.be/elOdmLHarDE?si=f1wRSvg6KR5BbypM

Ещё рекомендую посмотреть лекцию про соцреализм от искусствоведа Светланы Ершовой. Видимо, отсюда докладчик Dharma 1937 взял подборку картин: Лекция «Социалистический реализм» // Виртуальный русский музей, 09.10.2018: https://www.youtube.com/live/Jf9V_PW1MMM?si=K9tzDtthGaRaRrbf Но если художник хотел показать «правдивых» шахтёров, зачем он разместил их в неестественном пространстве?

Создаётся ощущение, что шахтёры не на рабочем месте, а в комнате фотостудии, где специально поставили на задний план красный флаг. И шахтёры, безупречно чистые, за столом расселись в таком порядке, как будто позируют перед зрителями.

У шахтёров одинаковые выражения лиц, минимально различаются кепки и одежда. Инструменты, стол — всё вычищено до блеска.

Соцреализм — это изображение действительности «в её революционном развитии»6Цит. по: Синявский А. Д. Литературный процесс в России. — М. : РГГУ, 2003. — С. 140. к коммунизму. Так писала советская печать.

А где на картине Ряжского — «революционное развитие»? Оно не чувствуется.

Недаром Синявский говорил: пустые «революционные» формулировки позволяли представлять «…жизнь такой, какой нам хочется её видеть, какой она обязана стать»7Синявский А. Д. Литературный процесс в России. — М. : РГГУ, 2003. — С. 165. — а не такой, какой она была на деле.

Советские «механистические» произведения искусства Синявский предлагал называть «социалистическим классицизмом», а не реализмом.

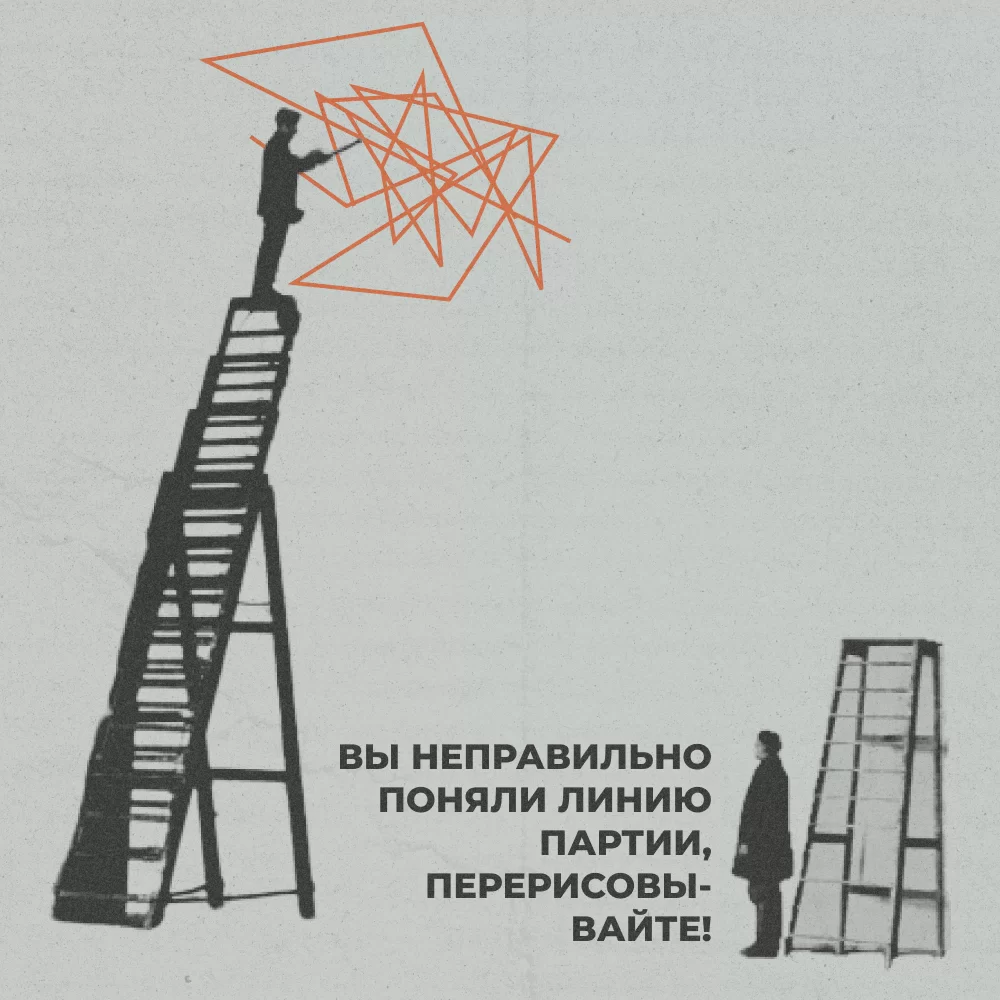

Истина есть линия партии

Из искусства, пробуждающего в народе мысль, соцреализм стал пропагандой, которая «переделывала» людей так, как указывала партия.

Пропагандистская цель соцреализма закрепилась в уставе Союза писателей:

«Правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».8Цит. по: Синявский А. Д. Литературный процесс в России. — М. : РГГУ, 2003. — С. 140.

Коммунизм подавался в искусстве дидактично.

Коммунизм становился целью, ради которой можно было употребить любые средства вплоть до лжи. А искусство сводилось до рупора пропаганды.

Андрей Жданов9Жданов — член Политбюро, ближайший соратник Сталина. на первом съезде Союза писателей назвал советское искусство в первую очередь «верным оружием». Оно помогало партии истреблять «пережитки капитализма в сознании людей»,10Социалистический реализм: pro et contra. Т. 1. Социалистический реализм в литературе / Сост. О. В. Богданова, Д. М. Цыганов, вступ. статья Д. М. Цыганов. — СПб. : РХГА, 2024. — С. 252–253. которые не позволяли «завершить построение бесклассового социалистического общества».11Социалистический реализм: pro et contra. Т. 1. Социалистический реализм в литературе / Сост. О. В. Богданова, Д. М. Цыганов, вступ. статья Д. М. Цыганов. — СПб. : РХГА, 2024. — С. 252.

По мысли Жданова, литература — слуга партии.

Жданов говорил: «Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание!»

Писатель, продолжал Жданов, обязан «знать технику литературного дела»,12Социалистический реализм: pro et contra. Т. 1. Социалистический реализм в литературе / Сост. О. В. Богданова, Д. М. Цыганов, вступ. статья Д. М. Цыганов. — СПб. : РХГА, 2024. — С. 256. «работать над своим идейным вооружением в духе социализма», чтобы «переделывать сознания своих читателей».13Социалистический реализм: pro et contra. Т. 1. Социалистический реализм в литературе / Сост. О. В. Богданова, Д. М. Цыганов, вступ. статья Д. М. Цыганов. — СПб. : РХГА, 2024. — С. 257.

Художественное произведение подменялось пропагандистским материалом, а истина сводилась до партийных указаний.

Марксистская теория искусства превращалась в военные приказы.

Синявский критикует марксизм

Синявский не мог принять подход к искусству, как к оружию в руках партии, потому что видел в этом несвободу и отход от идеалов революции.14Синявский ставил демократию на Западе выше, чем в России, но всю жизнь сохранял любовь к Октябрю и к «свободе» 1920-х. Синявский, даже будучи в эмиграции, ссорился с Солженицыным и теми, кто поддерживал Белую армию.

Свобода по Синявскому означала прежде всего свободу личности от всяких обязательств, категоричности, целей: что ясно и прямолинейно, говорил он, то «тоталитарно».

По мнению Синявского, советский народ был закрепощён по двум причинам:

- Людей одурманили «религией» марксизма;

- «Тот, кто не хочет верить, может сидеть в тюрьме, которая ничем не хуже ада».15Синявский А. Д. Литературный процесс в России. — М. : РГГУ, 2003. — С. 148.

Марксизм казался Синявскому религией, потому что был «телеологичным», то есть направленным на высшую, словно внеземную цель; ради неё любые средства казались хороши. Так, в погоне за целью, «коммунизм» не заметил, как превратился в свою противоположность:

«Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали».16Синявский А. Д. Литературный процесс в России. — М. : РГГУ, 2003. — С. 146.

В чём Синявский ошибался

Переделывать сознание обманом, заменять демократию принуждением — значит вульгарно следовать марксизму.17У таких сторон советской реальности, конечно, были объективные причины, и не весь марксизм в советское время был вульгарным. Сводить оценку целой эпохи к простым формулам диссидентов и современных либералов было бы неправильно.

На VIII съезде РКП(б) Ленин предостерегал партию от навязывания воли народу: «Учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать! Вот правило, которое мы себе поставили».18Ленин В. И. Доклад о работе в деревне 23 марта // Полное собрание сочинений, изд. 5-е: в 55 томах. — М. : Изд-во политической литературы, 1968. — Т. 38. — С. 201.

Демократия «…предполагает огромную самодеятельность народных масс, сознательно признавших в коммунистической партии своего вождя и руководителя».19Усиевич Е. Ф. Черты героя нашей литературы: критич. статьи. — М. : Советский писатель, 1941. — С. 102.

Синявский забывал, что народ строил социализм самостоятельно, не только по указке партии.

Советские граждане искренне стремились к построению нового общества. По своей воле миллионы людей шли на стройку заводов, водоканалов, электростанций. По своей же воле они трудились, перевыполняли планы, поднимали экономику и уровень жизни для всей страны. Желая защитить социализм, советские люди сознательно жертвовали жизнями на войне.

Подъём трудового энтузиазма не мог держаться только на ложной пропаганде и запугивании.

Новый человек существовал. И всё-таки существовало искусство, которое изображало именно этого, нового человека, а не идеи вульгарного марксизма верхних слоёв партии.

Искренний соцреализм

Пластов и «Колхозный праздник»

В 1937 году на художественной выставке «Индустрия социализма» Аркадий Пластов представил картину «Колхозный праздник».

Формально картина соответствует правилам официозного соцреализма: счастливые колхозники, изобилие пищи, портрет вождя, взирающего с «небес» на свой народ.

Народ, изображённый Пластовым, совершенно не похож на народ с картины «Великому Сталину слава!»

В живописи соцреализма фигура вождя обычно — в центре композиции. Здесь же взгляд, скорее, обращается к самовару посередине, а затем растворяется в мельтешении колхозников: нет единой точки схода.

Жюри выставки «Индустрия социализма» не поняло замысла картины и послало Пластова переписывать её так, чтобы «устранить излишнюю пестроту».20Пластова Т. Ю. Аркадий Пластов. «От этюда к картине»: Статьи, воспоминания, материалы / Предисл. В. В. Леняшина. — М. : Фонд «Связь эпох», 2018. — С. 71–72. Но художник не стал менять композиционного центра картины. Позднее в автобиографии он писал:

«Признаться, это в задачу мою не входило. На таких пирах сам чёрт не поймёт, где самое главное и важное и что надо смотреть прежде всего. Шум, толчея, гам, песни. Я не пытался отдельные составные части композиции принести в жертву какому-нибудь отдельному моменту. Мне, напротив, хотелось, чтобы всё путалось между собой до неразберихи и было забавно даже при длительном рассмотрении…»21Цит. по: Пластова Т. Ю. Аркадий Пластов. «От этюда к картине»: Статьи, воспоминания, материалы / Предисл. В. В. Леняшина. — М. : Фонд «Связь эпох», 2018. — С. 73.

Заметьте, как Пластов берёт за аргумент реальные события, а не абстрактные идеи.

Пластов стремился передать реальность такой, какая она есть, изобразить сам народ.

Самое важное: Пластов прекрасно знал реальность народа, потому что родился, жил и умер в обыкновенном селе Прислонихе.

За два года работы над картиной Пластов сделал 200 этюдов, стараясь писать своих персонажей портретно.22Пластова Т. Ю. Аркадий Пластов. «От этюда к картине»: Статьи, воспоминания, материалы / Предисл. В. В. Леняшина. — М. : Фонд «Связь эпох», 2018. — С. 73. Каждый изображённый колхозник, его односельчанин, получился индивидуальностью.

Народ и вождь у Пластова

Жюри выставки заставило художника несколько раз перерисовывать портрет вождя — это полбеды. Ещё у Пластова народ выглядит самодостаточным, что, видимо, вынудило жюри покритиковать художника снова.

Все герои — на картине Пластова «Колхозный праздник» — занимаются своими делами, но при этом живут в единстве. Народ изображён не в рабском почитании портрета вождя, а в своей внутренней свободе, радости обладания результатами своего труда.

«В учении Маркса и Энгельса условием освобождения общества является освобождение каждого индивида», — писал философ Михаил Лифшиц, анализируя «Манифест Коммунистической партии».23Лифшиц М. А. Поэтическая справедливость. — ТОО «Фабула» ; «Издательский центр», 1993. — С. 332.

Сталин с «небес» смотрит на колхозников, но на нём свет клином не сошёлся, как в «Великому Сталину слава!».

Жюри требовало изобразить портреты членов Политбюро на доме в правой части картины.24Пластова Т. Ю. Аркадий Пластов. «От этюда к картине»: Статьи, воспоминания, материалы / Предисл. В. В. Леняшина. — М. : Фонд «Связь эпох», 2018. — С. 71–72. Но Пластов отказался. Это убило бы картину в её художественном отношении.

«Будет один, и пусть попробуют сказать, что его недостаточно» — осталось в памяти семьи художника.25Пластова Т. Ю. Аркадий Пластов. «От этюда к картине»: Статьи, воспоминания, материалы / Предисл. В. В. Леняшина. — М. : Фонд «Связь эпох», 2018. — С. 73.

Идеализация против реализма

В творениях официозного соцреализма герои-революционеры не устают, не ошибаются, не страдают, а умирают только с улыбкой, произнося красивую речь:

«[Герой официозного соцреализма. — С. О.] почти не пользуется другими словами, кроме: “вперёд”, “к делу”, “без разговорчиков”, из которых членораздельной речи не составишь, а потому он и бывает невероятно оглуплён. Но ведь, кроме всего, — и это пострашней — такая командующая махинища без слов и мыслей политически весьма неопределённа. Он, как говорится, “что дышло, куда повернёшь, туда и вышло”»,

— писала советский литературовед Елена Усиевич в статье «Разговор о герое» (1941).

Человек же нового общества, продолжала Усиевич, должен свободно мыслить, а не только повторять ограниченный набор партийных лозунгов:

«Не наделяя своего героя ничем, кроме неукротимой энергии и командирского окрика, не показывая в развёрнутом виде движущих им идей, писатель оставляет возможность представить себе изображённого им “организатора” в любой ситуации, в частности “организующим” что-либо, далеко не клонящееся к пользе социалистического общества».26Усиевич Е. Ф. Черты героя нашей литературы: критич. статьи. — М. : Советский писатель, 1941. — С. 102.

Всё же марксизм — живая теория, а не холодная абстракция, и человек социализма живее консервной банки.

Реализм Пластова

В портретах Пластов тонко улавливал психологию советских крестьян.

В «Колхозном празднике» по лицам самых колоритных мужичков видны тяготы, которые им пришлось перенести. Старики на картине, в отличие от молодых, почти не улыбаются.

Пластов изображал советский народ с любовью, но был далёк от его ложной идеализации.

Один из стариков, седой справа за столом, застыл в раздумьях с ножом и вилкой — он недоверчиво всматривается во что-то, вместо того чтобы веселиться. Слева группка стариков угрюмо глядит на танцующую молодёжь.

Советский художник и искусствовед Николай Щёкотов писал о картине:

«Лица колхозников, особенно стариков-бородачей, в сущности суровы. Черты их точно высечены твёрдой и тяжёлой рукой. Это много испытавшие, много выдержавшие люди, закалённые трудом и глубоко вросшие в родную землю…»27Цит. по: Пластова Т. Ю. Аркадий Пластов. «От этюда к картине»: Статьи, воспоминания, материалы / Предисл. В. В. Леняшина. — М. : Фонд «Связь эпох», 2018. — С. 75.

Свобода не достаётся просто так — если человек её добивался, то тяготы борьбы не могли не отразиться на нём.

«Ужин трактористов»

Настоящий герой советской действительности — обыкновенный рабочий, пусть и не самый красивый, с грубыми руками, грязный после долгого рабочего дня. Но он трудится ради общего блага.

Обычного труженика изображает Пластов в картине «Ужин трактористов» (1952).

За изображение такого, простого советского человека «партийная» критика 1950-х клеймила Пластова:

«Предвечерняя тишина, разлившаяся по ниве, сковала и образы людей. Если бы справа не был изображён ещё не остывший трактор, то зрителю представилась бы… картина того, как работал потихоньку-полегоньку в поле пахарь со своей сохой, а теперь присел отдохнуть и закусить».28Цит. по: Морозов А. И. Соцреализм и реализм. — М. : Галарт, 2007. — С. 169.

А другой критик писал:

«Пластов ещё не осознал до конца, что “малая правда” отдельного частного факта — это ещё не та большая жизненная правда, за которую мы боремся в искусстве социалистического реализма, — правда богатырских дел и незаурядных характеров русских людей эпохи построения коммунизма».29Цит. по: Морозов А. И. Соцреализм и реализм. — М. : Галарт, 2007. — С. 169.

Пусть уж лучше правда будет «малой», чем «незаурядной» или «богатырской», но фальшивой.

Между прочим, Ленин призывал партию учиться именно у чумазых мужичков, таких как трактористы у Пластова. И ведь именно такой, «заурядного характера» народ победил в Великой Отечественной войне.

Соцреализм и реализм: выводы

Рассмотрев картины соцреализма, я пришёл к трём выводам:

1. Официозный соцреализм изображал скорее ложь, чем правду

Социалистический реализм объявлялся «правдивым изображением действительности в её революционном развитии». Несмотря на это, официозный соцреализм закрашивал неудобные стороны реальности, чтобы красивее подать партийные лозунги, — может быть, даже и невольно.

Лживое искусство кануло в лету вместе с догматическим марксизмом, как только развалился Советский Союз.

2. Либералы в критике соцреализма правы, но не во всём

Либеральные искусствоведы, в частности диссидент Синявский, критиковали официозный соцреализм во многом правильно.

Либералы верно подмечали, как расходились худшие примеры советского искусства с реальностью — в них изображался не единый свободный народ, а словно кучки рабов, поклоняющихся идолам.

Синявский заметил, что задачи соцреализма сводились к пропагандистской цели. Но он не останавливался на этом: объявлял любую целесообразность, не только в искусстве, — тоталитарной, а любого героя, нацеленного на борьбу за правду, — фальшивым.

Диссиденты вместе с водой выплёскивали ребёнка.

Да, многие авторы отражали героическую действительность советского общества ложно. Но из этого не следует, что героизма не бывает в принципе и что его не было в советской истории.

3. Был искренний соцреализм, который правдиво изображал реальность

Именно благодаря новому человеку, стремившемуся к социализму, благодаря героизму советского общества зарождалось по-настоящему «новое, великое коммунистическое искусство».30Цит. по: Лифшиц М. А. Поэтическая справедливость. — ТОО «Фабула» ; «Издательский центр», 1993. — С. 362.

В Советском Союзе были авторы-реалисты, которые отражали в художественных произведениях реальность такой, какая она есть. И это помогало им улавливать целостный образ освобождающегося советского человека.

Те авторы, которые стали «верным зеркалом» советского народа, создали произведения искусства, которые живы до сих пор.

По моему мнению, великие соцреалисты: Пластов, Нестеров, Яблонская — в живописи; Н. Островский, Платонов, Твардовский — в литературе; Шадр, Мухина — в скульптуре; Свиридов, Прокофьев, Гаврилин — в музыке; Довженко, Данелия, Ростоцкий — в кино.

Кого бы вы добавили к моему списку? Пишите в комментариях, подискутируем.

Что почитать?

Я описал противоречия соцреализма только в общих чертах. Если хотите узнать про него глубже, предлагаю прочитать:

1. Андрей Синявский, «Что такое социалистический реализм?»

На статью Синявского (1957) до сих пор ссылаются исследователи соцреализма. В ней он ставит верные вопросы, но не всегда верно на них отвечает. Если прочитать её, то станет ясен либеральный взгляд на искусство соцреализма.

Скачать сборник со статьёй в pdf

2. Елена Усиевич, «Разговор о герое»

Усиевич в этой статье (1941) — ещё при жизни Сталина — критикует литературу официозного соцреализма.31Усиевич критиковала ряд руководящих лиц Союза писателей с трибун журнала «Литературный критик» вместе с Михаилом Лифшицем, Дьёрдем Лукачем, Игорем Сацем и др. После доноса Александра Фадеева, ЦК ВКП(б) в 1940 году закрыл этот журнал. Она подмечает проблемы, о которых гораздо позже напишет Синявский, и предлагает соцреализму реалистическую альтернативу — художественные произведения Андрея Платонова и Юрия Крымова.

Скачать сборник со статьёй в pdf

3. Виктор Арсланов, «”Третий путь” Андрея Платонова. Поэтика. Философия. Миф»

Книга искусствоведа-марксиста Виктора Арсланова (2019) про творчество Платонова. Бóльшая часть книги — о борьбе реализма и официозного соцреализма.

Арсланов критикует творчество соцреалистов Леонида Леонова и Валентина Катаева и разбирает, что о них пишут современные литературоведы.

Отсканированной книги Арсланова в сети нет. Скачать её негде.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Йорис Ивенс и реализм в кино

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

Йорис Ивенс и реализм в кино

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

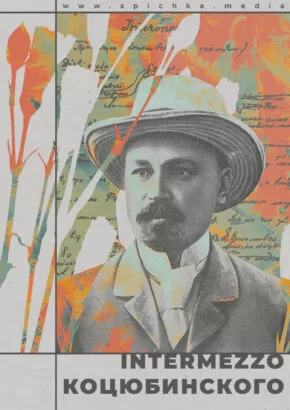

Intermezzo Коцюбинского

Михаил Коцюбинский — украинский писатель, который стремился быть с народом. Кратко о его новелле «Intermezzo»

Intermezzo Коцюбинского

Михаил Коцюбинский — украинский писатель, который стремился быть с народом. Кратко о его новелле «Intermezzo»

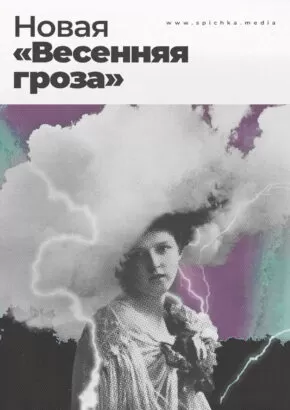

Новая «Весенняя гроза»

Зачем понимать искусство и каким должен быть художник — на примере «Весенней грозы» Тютчева

Новая «Весенняя гроза»

Зачем понимать искусство и каким должен быть художник — на примере «Весенней грозы» Тютчева

Вагнер в Мариинском театре

Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере

Вагнер в Мариинском театре

Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере