Коммунизм не строят голодные — кто начнёт революцию теперь?

Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. Курьер, кассир, бухгалтер, инженер и айтишник — представители одного класса с общими интересами. Но вот незадача: не все рабочие сразу это понимают.

Есть те, кто раньше других осознаёт, что им тесно в рамках общества. И дело не в том, что они плохо живут.

Речь о людях, которые неплохо устроились в жизни, но всё же им чего-то не хватает, что-то заставляет их доставать с пыльных полок обшарпанные томики Маркса и Ленина. А дальше — увлекать за собой других.

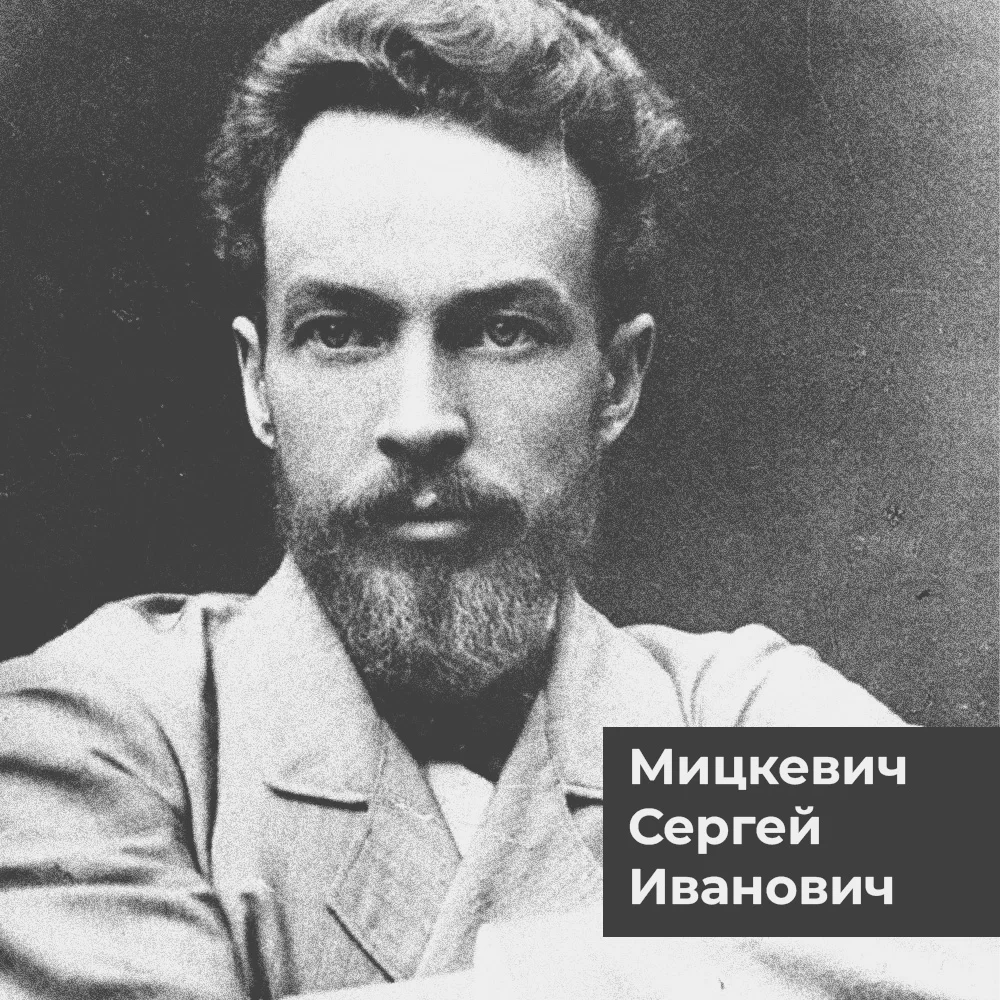

Революционное движение в конце XIX века началось с таких людей, как Сергей Иванович Мицкевич (1869–1944). Это старый большевик, в 1880-е он пришёл в движение как народник, а затем стал марксистом. Мицкевич организовывал кружки, работал в подполье, сидел в тюрьме.1После 1917 года Сергей Мицкевич занимался просвещением и историей революции. С 1924 по 1934 годы — директор Музея революции в Москве.

Умер Мицкевич в Москве в 1944 году. Тогда ему было 75 лет, поэтому в Великой отечественной войне он не участвовал. Сергея Мицкевича похоронили на Новодевичьем кладбище.

Сергей Мицкевич был не нищим батраком или фабричным рабочим, а врачом2Сергей Мицкевич окончил медицинский факультет Московского университета — сейчас это «Первый Мед», или Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова., поэтому денег на жизнь ему хватало.

Кто и почему первым поднимает красный флаг? — По мемуарам Мицкевича3Сергей Мицкевич оставил мемуары из двух частей. Первая — «На грани двух эпох: от народничества к марксизму» (1937), вторая — «Революционная Москва» (1940) про революцию 1905 года. рассказываем про тех, кто первый приходит к революционным идеям.

В 1880-е в революцию шли разночинцы — специалисты вне сословий: инженеры, врачи, юристы. Это были молодые амбициозные люди, но социальные лифты для них не работали, поэтому лучшее, на что они могли рассчитывать, — тёплая должность среднего уровня.

Сегодня ситуация похожая. Социальные лифты ходят всё медленнее, поэтому твой потолок — стать менеджером среднего звена.

Не можешь реализоваться в рамках общества? Значит, его надо менять. Именно так студенты и специалисты приходят к марксизму сегодня.

Как Мицкевич стал революционером?

О том, что общество пора менять, Сергей Мицкевич задумался ещё в школьные годы:

«Я задаю сейчас себе вопрос: чем обусловлено было моё тогдашнее, уже определённо выявившееся революционное настроение, под влиянием которого я сделал нелёгкий тогда для меня шаг — выход с военной службы?»4На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 30.

Будущий революционер окончил военную гимназию и решил, что не хочет связывать свою жизнь с армией.5В 1879 году Сергей Мицкевич поступил в военную гимназию. Он окончил кадетский корпус в 1885 году и решил не идти на военную службу. Что же повлияло на его взгляды?

«Ведь никто на меня не влиял в этом направлении [в направлении революционных идей. — С. Е.], наоборот: всё влияние школы, семьи, знакомых было диаметрально противоположным. Каких-либо классовых обид, угнетения я не ощущал. Семья наша жила очень скромно, но голода, нужды я никогда не испытывал».6На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 30. 7Там же Мицкевич пишет:

«В школе меня тоже не угнетали, не оскорбляли, напротив: школа дала немало для моего образования и развития (математика, космография, физика, естествознание, география, русская литература)».

Источник: На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 30.

«Каких-либо классовых обид, угнетения я не ощущал».

Отец Мицкевича был офицером, но он умер, когда Сергей готовился поступать в университет. Тогда пришлось зарабатывать частными уроками, чтобы семье хватало денег. Но к тому моменту Мицкевич уже заинтересовался революционными идеями. Отчасти на него повлияли книги Тургенева, Чернышевского, Белинского, Добролюбова, Писарева.

«Прочитал я три-четыре романа Тургенева, они дали мне определённый толчок к революции. Эти же романы читали ведь и все мои шестьдесят одноклассников, и на них они совсем не повлияли в том направлении, в каком на меня».8На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 30.

Конечно, книг самих по себе недостаточно.

Нужны и объективные обстоятельства — их Мицкевич видел в своём положении разночинца. Разночинцами в Российской империи называли специалистов, которые не входили ни в одно сословие, — врачей, агрономов, инженеров.9То есть Мицкевич не был ни дворянином-аристократом, ни крестьянином, ни цеховым ремесленником, ни мещанином, ни купцом, ни духовным лицом.

«Разночинная интеллигенция того времени представляла собой угнетённую социальную группу как политически, так и экономически».10Источник: На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 30.

«На правительственной службе разночинцу не пойти дальше средних ступеней, — все сколько-нибудь высокие должности были привилегией высшей дворянско-бюрократической касты. <…> На фабриках, например, обычно директором был немец или англичанин, а мастера также были иностранцы, русским техникам купцы не доверяли…»11Цитата целиком:

«Разночинная интеллигенция того времени представляла собой угнетённую социальную группу как политически, так и экономически. Где, как и в чём она могла проявить себя? Литература была в железных тисках цензуры. В то время, о котором я пишу, то есть в середине 80-х годов, не было после закрытия “Отечественных записок” и “Дела” ни одного радикального журнала или газеты. Да и вообще журналов и газет было мало, и выходили они ничтожными тиражами. Литераторам приходилось туго: они бедствовали, часто спивались, случалось, сходили с ума. На правительственной службе разночинцу не пойти дальше средних ступеней, — все сколько-нибудь высокие должности были привилегией высшей дворянско-бюрократической касты. Промышленность, транспорт, торговля очень мало использовали труд интеллигентного разночинца. На фабриках, например, обычно директором был немец или англичанин, а мастера также были иностранцы, русским техникам купцы не доверяли…»

Источник: На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 30–31.

Высокие должности — привилегия дворян и бюрократов.

Хотя университетов было мало, далеко не все их выпускники могли найти работу: «Врачи, юристы, филологи ещё кое-как устраивались, а вот инженеры, агрономы, как ни мало их было, с трудом находили работу по своей специальности <…>. Ещё хуже обстояло, конечно, с женской интеллигенцией: той уже все пути были закрыты», — вспоминал Мицкевич.12На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 31.

Интеллигенция понимала, что общество надо менять, — и чтобы страна могла развиваться, надо было уничтожать помещичье землевладение. Интеллигенция чувствовала, что только во время экономических перемен она смогла бы проявить себя, направить свои знания на благо народа.13Разночинцы жили в полуфеодальной стране, где большинством населения были крестьяне. Хотя в 1861 году царизм отменил крепостное право, крестьянам ещё предстояло выплатить выкупные платежи. Вплоть до окончания революции 1905 года большинство крестьян ещё были прикованы к земле. Это мешало им выйти на рынок труда и тормозило развитие промышленности.

«Только уничтожение самодержавно-крепостнического строя, уничтожение дворянского землевладения и передача дворянских земель крестьянству могли спасти крестьянство от окончательного разорения, вырождения и вымирания и дать крестьянству и всей стране возможность прогрессивного развития. В этом перевороте и строительстве после него, конечно, интеллигенции принадлежала бы огромная организующая и культурная роль».

Источник: На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 32.

«Во имя этой перспективы и шла борьбы передовых отрядов разночинной интеллигенции в 60–80-х годах. Объективно это была борьба за “американский путь развития страны”».14На грани двух эпох. От народничества к марксизму // Мицкевич С. И. Революционная Москва. — Москва : Государственное издательство «Художественная литература», 1940. — Стр. 32.

Разумеется, не все разночинцы поголовно становились революционерами. Но большинство революционеров первого поколения были именно разночинцами — специалистами вне сословий. Владимир Ленин и Лев Каменев — юристы. Леонид Красин, второй человек в партии, — инженер. Почему он выбрал революцию, мы уже писали в заметке «Леонид Красин и разногласия в партии».15Леонид Красин стал помогать РСДРП в 1900 году, когда руководил строительством электростанций в Баку. Днём — инженер и управленец, ночью — руководитель подпольной типографии. Как Леонид Красин добывал деньги на типографию и на другие нужды партии — в наших карточках:

Люди, которые спасают партию. Пример Леонида Красина // spichka.media, 09.05.2025: https://t.me/spichka_media/519

Как мы видим из воспоминаний Мицкевича, он заинтересовался революционными идеями ещё в военной гимназии. В университете он участвовал в кружках, организовывал их. Затем, когда стал врачом, не бросил своих убеждений, а продолжил подпольную работу.

Большинство революционеров первого поколения были разночинцами. Мицкевич не исключение.

Кто поднимет знамя?

Первыми в революцию пошли не крестьяне, уставшие пахать землю, и не рабочие, замученные 14-часовыми сменами. О большевиках они узнали только летом 1917 года и почти ничего не понимали в марксизме. Мы писали об этом в статье «Социализм в мечтах рабочих».

Первыми в революции оказались разночинцы. Они жили лучше, чем большинство населения — крестьяне, и лучше, чем заводские рабочие. Перспектива быть вечно средним специалистом не устраивала молодёжь с хорошим образованием и амбициями изменить мир.

Высокие должности — для иностранцев и дворян, а не для разночинцев.

Сам Мицкевич мог хорошо жить, занимаясь частной врачебной практикой. Но ему этого было мало, он хотел вылечить не десяток людей, а всё общество. Именно такие альтруисты, как Мицкевич, и сформировали костяк раннего революционного движения.

С конца XIX века многое поменялось16Многое поменялось: дворянского титула уже не надо для карьеры, иностранные специалисты продолжают ехать в Россию, но не из Европы. Теперь они занимают не самые лучшие места, а, наоборот, делают самую тяжёлую работу. Положение женщин тоже сильно изменилось: уже никого не удивишь женщиной-начальником или -директором. Да и крестьяне давно затерялись в колхозах, а колхозы развалились., но проблема, из-за которой разночинцы шли в революцию, снова актуальна.

Социальные лифты замедляются.

Структура общества в США и Европе начала меняться в 1970-е, когда капиталистические страны стали проводить неолиберальные реформы. До 1990-х общество было похоже на пирамиду: ты мог начать работать с низовой должности и дойти до верхов. Россия в 1990-е переняла с Запада уже неолиберальную модель капитализма, поэтому те же самые процессы у нас начались позже.17В России резкое социальное расслоение появилось в 1990-е: тогда можно было легко как взлететь вверх, так и провалиться вниз. От приватизации выиграло сто тысяч семей — они и стали элитой капиталистической России. Ещё среди победителей оказалось около 20% населения, чьё благосостояние заметно улучшилось. Это интеллигенция, специалисты, которые быстрее других смогли научиться дорого продавать своё ремесло.

В 2000-е в России, с одной стороны, экономика восстанавливалась после 1990-х, а с другой — к нам приходили западные фирмы. Всем были нужны и специалисты, и управленцы. В таких условиях люди быстро делали карьеру. А после кризиса 2008 года ситуация изменилась и социальные лифты стали ходить всё медленнее и медленнее.

Социальная структура современного общества — это песочные часы.

С одной стороны, если ты начнёшь работать кассиром в «Пятёрочке», твой потолок — директор магазина. А директор магазина — такой же наёмный работник с зарплатой в пару-тройку раз больше, чем у простого кассира. Зато и головной боли и обязанностей — больше раз в пять.

В центральный офис тебя не позовут от того, что ты хорошо справляешься с магазином. Наоборот, руководство хочет, чтобы ты оставался на этом месте как можно дольше.

С другой стороны, если ты сразу начинаешь карьеру как специалист, то тебе будет нелегко провалиться вниз. Ты останешься в своей части песочных часов, но тоже быстро упрёшься в потолок. За счёт своих профессиональных навыков и умения находить общий язык с людьми ты вырастешь до менеджера среднего звена, а дальше «у генерала свои дети есть». Вне Москвы всё ещё хуже, хотя в 2000-е эта проблема не была столь острой.

Проблемы для молодых специалистов обостряет ещё «навес поколений».

Продолжительность жизни выросла, поэтому «старики» теперь дольше сидят на своих должностях. Значит, молодому специалисту надо ждать, когда позиция освободится либо когда появятся новые позиции. Но со вторым в России проблема. Есть риск стагнации экономики18Эксперты поспорили о стагнации в экономике России. Каковы аргументы «за» и «против» // РБК, 08.04.2025: https://www.rbc.ru/economics/08/04/2025/67f3aac99a7947b224fbf36c, поэтому пока что никто не будет массово создавать новые рабочие места.

После 2022 года зарплаты сильно выросли из-за дефицита кадров.19При этом многие фирмы уже подошли к зарплатным пределам. Они не могут предлагать больше денег и поэтому стараются давать другие бонусы: гибридный график, компенсацию питания. Но инфляция растёт быстрее, поэтому дорожает всё, кроме твоей рабочей силы. Автомобиль и тем более квартира стали роскошью.

В России снова складывается ситуация, когда молодые люди с образованием имеют амбиции, но в рамках существующего общества не могут их реализовать. Как и в конце XIX века, они увлекаются политикой, а кто-то — приходит к марксизму.20По этой причине среди современных левых много именно студентов и специалистов — айтишников, инженеров, научных работников. Казалось бы, зачем айтишникам что-то менять? Им и так неплохо платят. Но, видимо, их тоже не всё устраивает.

Студенты и специалисты — это та часть общества, которая, как и 150 лет назад, первой приходит к марксизму. И не потому, что они голодают. А потому, что есть время подумать о жизни и осознать: жизнь превратилась в тараканьи бега, где каждый надеется, что его прихлопнут последним. И ты не хочешь в этом участвовать.

Жизнь — как тараканьи бега. И я буду доволен, если с тапком буду я.

Что делать нам?

Самих по себе разночинцев мало, чтобы изменить общество. Интеллигенция может стать искрой, но она не заменит собой рабочее движение. «Главное для революции — это наличие социальной опоры», — говорил классик.21Сталин И. В. Беседа с английским писателем Г.Д. Уэллсом 23 июля 1934 года // Сталин И. В. Сочинения. — Москва : Издательство «Писатель», 1997. — Том 14. — Стр. 35–36. Не забывай:

«Интеллигенция может быть сильна, только если соединится с рабочим классом».

«Современные разночинцы» могут доставлять неудобства государству. Но пока нет массового рабочего движения, эту проблему правящий класс решает либо репрессиями, либо подкупом части «буйных» интеллигентов. Речь даже не о том, что им дают деньги в конвертах. Просто удовлетворяют часть их финансовых требований.

Ключевая задача марксистов — делать всё, чтобы рабочие осознали себя как класс с общими интересами. От нас зависит, за кем пойдут люди, разочаровавшиеся в правящей верхушке, — за коммунистами или за либералами с националистами.

Закончить долгое отступление и идти вперёд — вот что нужно марксистам.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Марксизм и ошибки левых медиа

Марксизм и ошибки левых медиа — что мы делаем не так?

Марксизм и ошибки левых медиа

Марксизм и ошибки левых медиа — что мы делаем не так?

Социализм в мечтах рабочих

Как российские рабочие представляли социализм — в статьях историков и на самом деле

Социализм в мечтах рабочих

Как российские рабочие представляли социализм — в статьях историков и на самом деле

Гайд по марксистским кружкам

Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать

Гайд по марксистским кружкам

Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать

Коммунизм есть кагарлицкая власть плюс диванизация всей страны

Критикуем Навального*, Кагарлицкого** и Сёмина — что надо, а что не надо делать на митингах

Коммунизм есть кагарлицкая власть плюс диванизация всей страны

Критикуем Навального*, Кагарлицкого** и Сёмина — что надо, а что не надо делать на митингах