Теория переходного периода. Часть 2

Содержание

Советский Союз стремился к социализму, но им не стал: пробуем и дальше это доказывать

Год назад мы выпустили статью, где доказывали, что Советский Союз был переходным обществом. Если в прошлогодней статье мы говорили об основаниях переходного общества — субстанции исторического процесса, — то в этой статье мы конкретизируем свои рассуждения.

Выясним, когда может, а когда не может возникнуть переходное общество и чем является его многоукладность. Начнём рассматривать производственные отношения переходного общества через категорию развития. Не забудем ответить на критику Lenin Crew.

Вводные размышления

Суть прошлой статьи

В прошлом году мы начали цикл статей о нашем взгляде на социалистические общества и на исторический материализм.

Основная наша мысль — переходя от одной формации к другой, общество переживает переходное состояние, закономерности которого не сводятся к закономерностям формации, предыдущей или будущей по отношению к этому обществу.

Мы определяем в историческом процессе переходные состояния, потому что считаем субстанцией исторического процесса не способ производства (СП) как единство производительных сил (ПС) и производственных отношений (ПО), а взаимодействие ПС и ПО. По этой причине взаимодействие ПС и ПО не ограничивается единством и того и другого, а может пребывать и во временном отсутствии единства между ними.

На этом основываются закономерности переходного общества, которые мы продолжаем изучать в данной статье.

Отвечаем на критику

Для начала подробнее раскроем сущность взаимодействия ПС и ПО, так как некоторые неверно поняли это понятие.

ПС и ПО не являются отдельными явлениями, а являются двумя сторонами одной сущности — труда человека. ПО отражают связь между людьми, а ПС отражают связь между человеком и природой в трудовой деятельности. При этом ПО являются формой проявления ПС.

Взаимодействие между ПО и ПС есть борьба и единство противоположностей между формой и содержанием1Орлов В. В. Основы философии. Общая философия: Учебное пособие. Пермский университет. — Пермь, 2006. — С. 294–296..

Иными словами, взаимодействие ПС и ПО не является взаимодействием двух внешних друг к другу объектов, а является раздвоением единого процесса труда.

Терминологически вернее сказать, что субстанцией исторического процесса является борьба и единство ПС и ПО, а два случая этого процесса — единство как СП и противоречие как переходное общество. Одно невозможно без другого.

Как способ производства не может существовать без переходных состояний, так и переходные состояния не могут существовать без способа производства.

Теперь перейдём к основной части статьи, в которой затронем категорию развития и посмотрим, как она может помочь нам анализировать переходные общества.

Развитие переходных обществ

Категория развития

Исторический материализм отвечает на вопросы «Почему развивается общество?», «Как развивается общество?», «Куда развивается общество?». Следовательно, основной категорией в истмате да и в диалектике является категория развития. Начнём с неё.

Мы будем рассматривать переходное общество, используя категорию развития в двух аспектах:

- Исходя из «парадокса развития»;

- Опираясь на понятия прогресса и регресса.

Естественно, у категории развития есть иные аспекты — количество и качество, мера, противоречие, — но эти категории мы рассмотрим уже в следующих статьях.

Парадокс развития

Один из вопросов прошлой статьи, который мы слабо раскрыли, — вопрос, как же из старых появляются новые производственные отношения.

Так называемый «парадокс развития» — это философская проблема, которая ставит вопрос, способно ли высшее появляться из низшего. Наши оппоненты в критике нередко ссылаются на этот парадокс.

Ещё одна мысль, которая критиковалась нашими оппонентами, — мы определяем социалистическое общество как общество, направленное в сторону социализма.

Нам на это отвечают, что, мол, даже феодализм направлен в сторону социализма — значит, феодализм «социалистический». Но у нас, очевидно, речь шла о непосредственной направленности и непосредственном развитии социалистических производственных отношений в сторону социализма, а не об их потенциале к такому развитию:

«В рамках капитализма также появляются коммунистические производственные отношения. Разница заключается в том, что переходный период начинается, только если устанавливается диктатура пролетариата, которая призвана по своей сути сломить остатки старых ПС и ПО и позволить развиваться новому способу производства»2Статья «Теория переходного периода. Определяя неопределённое. Часть 1»..

Общество может стать переходным в направлении той или иной формации, только если происходит кризис формации, в которой оно находилось, пока не начало становиться переходным3Под кризисом предыдущей формации мы понимаем нарушение связей старых ПС и ПО..

Социалистическое общество — переходное общество, развивающееся в сторону социализма, только если происходит или уже произошёл кризис капитализма.

Если мы говорим, что и феодализм развивается по направлению к социализму, то таким образом мы приходим к телеологическому пониманию истории, так как противоречия феодализма сами по себе ещё не предполагают развития социализма.

Для начала стоит более чётко определить противоречия феодализма и то, как конкретно они переходили в капитализм. Это важно, потому что феодальное общество было намного разнообразнее, чем капиталистическое.

Противоречия феодального общества могли вести и привели ряд стран к капитализму, а могли и не привести к нему в иных условиях. Когда же переход к капитализму совершался, капитализм начинал подстраивать под себя остальной мир и создавать глобальные противоречия, которые, в свою очередь, стали формировать в его развитии социалистические тенденции.

Если же думать, что это был единственный возможный путь человечества от феодализма к капитализму, то мы устанавливаем в истории телеологизм, так как исключаем возможности иного, неизвестного нам развития феодального общества.

Общество, непосредственно направленное в сторону социализма, может появиться только из капитализма, а общество, непосредственно направленное в сторону капитализма, — из феодализма.

Из этого мы можем сделать вывод, что невозможно общество, переходящее, например, из первобытно-общинной в социалистическую формацию или общество — из феодальной в социалистическую. В этих обществах ещё не сформировались внутренние противоречия, приводящие к социализму. Только если в данных обществах появятся капиталистические отношения, может быть, и получится попробовать перейти от них к социализму, хотя это будет очень трудно, как мы показывали на примере Афганистана.

Эта мысль применима к истории Советского Союза. Так как в Российской империи капитализм был развит лишь частично и не охватывал всё российское общество, Россия начала XX века была переходным обществом — развивалась непосредственно в сторону капитализма.

В СССР сложились такие производственные отношения, что в нём переход к социализму мог производиться лишь в очень ограниченном виде: ещё значительная часть общества должна была пройти капиталистическую стадию развития. Это, в свою очередь, деформировало элементы самих советских социалистических отношений.

Основное противоречие СССР как переходного общества, появившегося на основе ограниченных общественных предпосылок, — ему необходимо было перейти к социализму одновременно проходя этап капитализма. Это противоречие отмечал Андрей Колганов в книге «Путь к социализму. Пройденный и не пройденный».

Лишь из капитализма может появиться общество, переходящее к социализму.

Парадокс развития важен нам и для того, чтобы лучше понять многоукладность переходного общества. Как видно на примере истории, те или иные ПС и ПО в ещё не развитом обществе проявляются ранее, чем они становятся сущностными для него.

Так, Lenin Crew в одной заметке пишет:

«С другой стороны, надо отметить, что /spichka говорит о многоукладности плюралистично, будто бы каждый момент экономического устройства был в равных отношениях с другими, как однородный. Например, так нам указывают на элементы конкуренции в советском плане. Эдакий экономический хаос. В то время, когда нам, будучи материалистами, следует выделять интегральный — подчиняющий и обобщающий другие фактор в структуре советского хозяйства».

Таким образом, Lenin Crew считает, что многоукладность в Советском Союзе была, но была такой же, как в формациях, — подчинялась господствующему способу производства.

Чтобы проверить, насколько это верно, мы рассмотрим многоукладность, какой она есть в переходном обществе и какой она была в период формации на примере Российской империи, а затем вернёмся к СССР.

Товарное производство и рынок появились вместе с развитием классового общества, но началом, из которого стало возникать капиталистическое общество, они стали позже — когда общество развилось до необходимого им уровня и вошло в кризис, при котором именно рыночные ПС и ПО позволили феодальному обществу переходить в капиталистическое.

Индустриальное производство и капиталистические отношения в Российской империи начали активно внедряться государством ещё в первой половине XVIII века, когда власть попыталась создать широкое мануфактурного производство и передать его в частные руки4Подробнее об этом см., например, здесь: Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740). — М., 2014. — C. 709–935.. Но тогда это производство не стало господствующим и определяющим для общества: всё ещё оставались могущественные крепостное право и феодальные отношения, которые только усилились при правлении Екатерины II.

В переходное же состояние российское общество вошло в период правления Александра II, в 1860-е годы, после «великих реформ», когда было отменено крепостное право, был создан рынок рабочей силы, а также рынок капиталов. С конца XIX века государство начало целенаправленно опираться и на крупных промышленников, из-за чего феодалы уже не являлись в полной мере правящим классом, хотя буржуазия по-прежнему не могла лишить их общественного влияния.

Новые ПС и ПО, которые изначально развивались в недрах старого российского общества, когда оно вошло в кризис, приобрели новые формы, новые связи, новые свойства. Капиталистические отношения в Российской империи начала XX века не равнялись капиталистическим отношениям в ней XVIII века.

В предреволюционной Российской империи многоукладность экономики основывалась на элементах разных способов производства. Формировались ограниченные капиталистические отношения, которые переходили в стадию империалистических отношений. При этом в экономике оставались общинные отношения, которые были элементом феодальных отношений и которые так и не удалось сломить.

Многоукладность в ранней Российской империи, в свою очередь, основывалась на одном способе производства — феодальном, — капиталистические же отношения были подчинены и зависели от феодальных. Например, свободный найм рабочей силы не был выгоден фабрикантам и они настаивали на прикреплении работников к фабрикам, что и произошло в 1730-х годах, и большинство рабочих, например, в текстильной отрасли стали крепостными. Таким образом, важнейшая часть капитализма — рынок труда — в интересах капиталистов тогда ещё не был сформирован5Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740). — М., 2014. —C. 785-796.

И. В. Певзнер. Положение работных людей и классовая борьба на суконных мануфактурах во второй половине XVIII в.;

Заозерская Е. П. Рабочая сила и классовая борьба на текстильных мануфактурах России в 20-60 л. XVIII в. — М., 1960..

Промежуточные выводы

Из того, что мы написали выше о парадоксе развития, можно сделать два вывода.

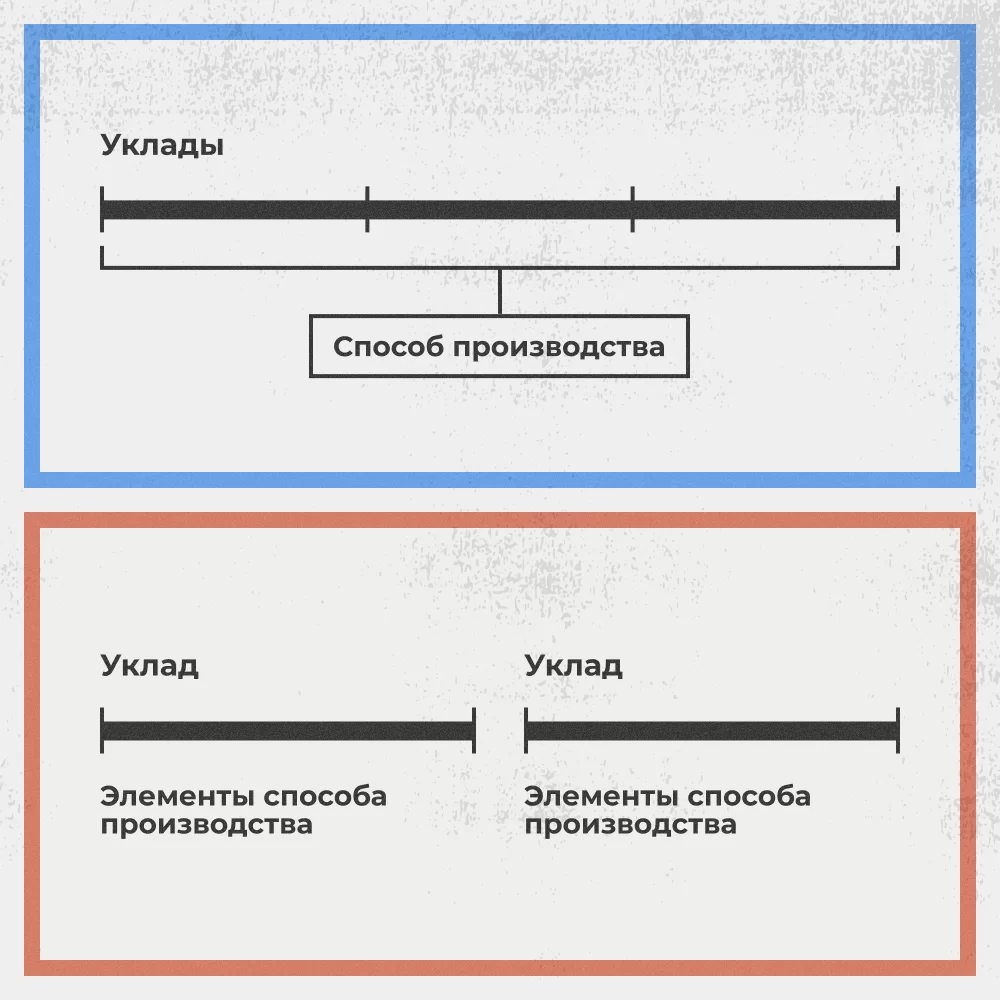

Первый вывод — если в экономике общества есть разные уклады, это не является критерием его переходности.

В обществе могут существовать элементы будущих способов производства, но это ещё не делает данное общество переходным. Потому что элементы различных способов производства формируют уклад в рамках уже существующего способа производства и полностью ему подчиняются.

В случае же переходного общества новые отношения уже определяют развитие будущего общества, и направляют его, и борются с пережитками в нём.

Как справедливо указывали Бузгалин и Колганов, многоукладность в стабильном обществе, в рамках формации, отличается от многоукладности в переходном обществе тем, что многоукладность в стабильном обществе существует в рамках единого способа производства, а в переходном — на основе элементов двух соперничающих способов производства6Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. Классические политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. — М. : ЛЕНАНД, 2018. — С. 100..

Второй вывод, который можно сделать, исходя из парадокса развития: когда новые ПС и ПО начинают активно бороться со старыми и подталкивают общество к переходному состоянию, это не значит, что просто увеличивается «объём» новых ПС и ПО в обществе; это значит, что они принимают новое качество в рамках существующих элементов ПС и ПО.

Если мы, например, «уберём» капиталистические элементы из экономики Российской империи XVIII века, то это хотя и будет критично для неё, но мы можем представить её без них, потому что основой России в XVIII веке являлось крепостное право. Если же мы «уберём» капиталистические или феодальные элементы из производственных отношений Российской империи начала XX века, то мы не сможем представить её без них, ведь тогда она будет совсем не такой, какой мы её знаем.

Не только новые, но и старые производственные отношения меняются в переходном обществе; они нетождественны тем, которые были в прошлой формации или до неё в качестве укладов. Они также основываются на элементах нового, зарождающегося способа производства, а не просто включены в уже существующий способ производства.

Ликвидировать рыночные отношения в Советском Союзе в тех условиях, которые нам известны, было невозможно: это бы нарушило его существование. План жизненно необходимо дополнялся различными неформальными механизмами, такими как административный торг, чёрный рынок, поддерживаемый государственными предприятиями; неформальные соглашения между директорами и дельцами в обход плана и т. д.

Например, плановый торг и конкуренция между предприятиями за ресурсы были характерны не только для Советского Союза, но и для всех социалистических стран. Аналогично — и с наличием рынка в сфере потребления как легального, так и «чёрного». На протяжении всего существования СССР государственная плановая торговля не могла в полной мере удовлетворить потребности населения, в связи с чем развивался подпольный рынок. А попытки его убрать приводили к тому, что ухудшалось экономического положение и усиливался дефицит товаров в стране.

Рыночные отношения были не просто укладом, а сущностной частью советского общества.

По этой причине некорректно указание Lenin Crew, что многоукладность в СССР была тождественна многоукладности в обществе, которое находится в периоде, присущем формации.

В следующем разделе поговорим подробнее о ПС и ПО переходных обществ; о том, как они отличаются от ПС и ПО формаций и как определить, в какую именно сторону движется переходное общество. Для этого мы раскроем категорию развития через категории прогресса и регресса.

Прогресс и регресс

Прогресс есть развитие общества в сторону усложнения, регресс — в сторону упрощения. При этом надо понимать, что прогресс относителен: с усложнением общества теряются те или иные свойства, присущие тому старому, что было в нём.

Как справедливо пишет Lenin Crew в одной из статей:

«…борьба классов может окончиться не только переустройством общественного здания, но и гибелью борющихся классов. Таким образом, материалистическое понимание истории не ограничивается линеарно-прогрессивным представлением об историческом процессе в том плоском значении, которое придавали ему более поздние советские пособия.

В 1933 году к подобным выводам пришёл и Николай Бухарин. Он заключал, что если закономерность применительно к общественной жизни — это возвращающиеся к людям неизбежные последствия их же собственных действий, то они суть “фатум” совершенно иного рода: не возникают до явлений и строги только в рамках своей применимости. Таким образом, в рамках марксистской доктрины круговорот, регресс и прогресс мыслятся равно допустимыми».

К сожалению, сейчас коллектив Lenin Crew позабыл выводы, которые делал в этой, а также в другой статье. Мы же покажем, каким нелинейным бывает переходное общество.

Формация — это «стабильное» состояние общества; состояние, при котором способ производства общества уже сложился и воспроизводит себя и специфические для себя общественные отношения.

В таком случае производительные силы и производственные отношения едины и они способствуют развитию друг друга, благодаря чему повышается производительность труда и усложняется структура производительных сил. Пока это наблюдается, мы можем говорить, что производственные отношения формации являются прогрессивными.

Потенциально в каждой формации закладываются и регрессивные производственные отношения. Чем «дальше» движется формация, тем больше её производственные отношения становятся регрессивными.

При этом нет жёсткого разделения между прогрессивными и регрессивными производственными отношениями: прогресс и регресс — это тенденции одних и тех же отношений.

Иными словами, не бывает абсолютно прогрессивных или абсолютно регрессивных отношений. Даже отношения отмирающих формаций могут оставаться прогрессивными в переходном обществе.

Явный пример — финансовый капитал. Если в современном мире финансовый капитал является уже, скорее, регрессивным явлением и тормозит развитие реального сектора экономики, производя, например, «финансовые пузыри», то финансовый капитал при формировании империализма был прогрессивным, так как способствовал концентрации производства и бóльшему финансированию промышленности.

Аналогично — империализм, который способствовал развитию раннего капитализма, но одновременно нёс регрессивные явления: империалистические войны, бюрократизацию госаппарата, диктат монополий на рынке7Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. — С. 51–123.. Все эти процессы в настоящее время усилились и приводят к регрессу общественного развития.

Но что, если формация подходит к своему концу? Это означает, что единство её производительных сил и производственных отношений нарушено и отношения этой формации уже не являются прогрессивными в полной мере. Внутри формации начинается конфликт между старыми ПС и ПО и новыми ПС и ПО. Новые производственные отношения ещё не являются доминирующими, и в таком случае происходит ситуация, когда регресс и прогресс создают «баланс» — но временный.

В переходном обществе временно соединяются старые и новые ПС и ПО, образуя элементы двух способов производства, ни один из которых не может установить господство над другим.

Новые прогрессивные отношения ещё не развили себя, а старые регрессивные — полностью не отмерли, так как являются сущностно необходимыми для переходного общества и привносят в него определённый прогресс. При этом в «диалектике» прогресса и регресса переходного общества есть отличия от «диалектики» развития формаций.

Любая формация движется в сторону прогресса, хотя и нелинейно, и при отмирании переходит к более прогрессивной формации.

Если формация уже образовалась, она не может сама по себе, в силу своих внутренних закономерностей, вернуться «назад». Капитализм в своём развитии никогда не перейдёт «обратно» в феодализм, или в античный способ производства, или в первобытное общество. Это возможно лишь в силу внешних причин — например, природных катаклизмов, при которых производительные силы общества придут в упадок настолько, что сформируются более отсталые производственные отношения.

В переходном обществе регрессивные отношения могут стать доминирующими, и тогда переходное общество «отойдёт» не в новую, а в предыдущую формацию. Это явление обычно называется «реставрацией». Хотя она тоже неабсолютна: чаще всего «реставрированное» общество сохраняет уже появившиеся новые, прогрессивные производственные отношения.

Реставрация — это не механическое движение назад.

Реставрация — это период, при котором более отсталый класс пытается сохранить власть, опираясь на элементы новых производственных отношений и производительных сил.

Реставрация может иметь черты как возвращения к старой формации, например как это было при реставрации капитализма в СССР, так и оставаться в границах переходного общества, в котором, однако, бывший правящий класс временно овладевает властью, как это было, например, во Франции в 1815–1830 годах.

Современная Россия имеет ряд черт, характерных для Советского Союза. Например, Россия не вернулась к социальной системе аграрной Российской империи и в этом аспекте основывается уже на более прогрессивном индустриальном производстве, созданном в СССР. Российская Федерация, вобрав в себя некоторые черты советского общества, основывается на особенном «постсоветском» капитализме.

Регресс при «реставрации» чаще всего является формой дальнейшего прогресса.

Приведём ещё один пример. Советский Союз, несмотря на то что до конца своего существования обладал определённым прогрессом в развитии, не смог совершить решающий экономический рывок в борьбе с капиталистической системой8Подробнее об этом см.: Бокарев Ю. П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970–1980-е годы / Ю. П. Бокарев ; Российская акад. наук, Ин-т российской истории. — Москва : Наука, 2007;

На примере ГДР и ПНР эта проблема описана здесь: Peter Hübner, Christa Hübner, Sozialismus als soziale Frage. Sozialpolitik in der DDR und Polen 1968-1976. Mit einem Beitrag von Christoph Boyer zur Tschechoslowakei, Böhlau Köln, 2008 (Zeithistorische Studien. Herausgegeben vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Band 45)..

Советскому обществу к концу своего существования, чтобы добиваться социалистических достижений, пришлось встроиться в мировой капитализм в качестве полупериферии и пройти стадию регрессивного развития, чтобы устремиться к дальнейшему прогрессу. В условиях перестройки, когда не вышло совершить новую и тем более мировую революцию в сторону социализма, советскому обществу пришлось впасть в регрессивное развитие, чтобы открыть дорогу прогрессивному.

Так как прогресс и регресс в переходном обществе находятся во временном относительном балансе, оно начинает воспроизводить себя по кругу. Так как система временно не движется ни вперёд, ни назад, то она циклически воспроизводит себя, как бы застаиваясь на одном месте. Это было характерно социалистическим странам.

К примеру, в Советском Союзе после 1970-х годов мы не увидим коренных изменений в плановой командно-административной системе. Определённые попытки добиться этого проводились, но за рамки советской модели социализма они не вышли. Так происходит не всегда, а лишь когда прогрессивные силы не получают доминирования и слабы в переходном обществе. Любая страна, статически воспроизводя себя, неминуемо движется в сторону регресса.

Один из авторов Lenin Crew хорошо сказал:

«…если двигаться слишком медленно, то самолёт потеряет несущую силу и рухнет»9Статья «Петр Биелло. Могло ли получиться?».

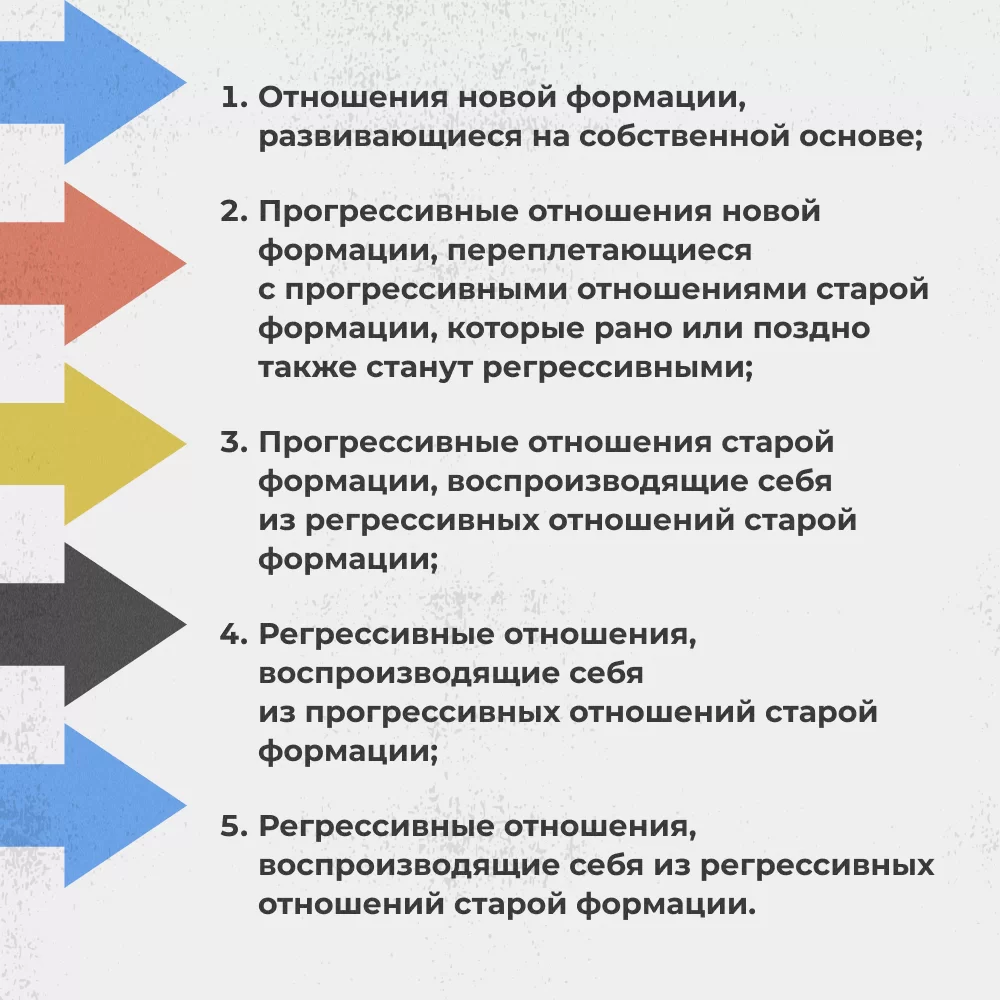

В переходном обществе примерную модель производственных отношений можно представить так:

Например, если мы смотрим на производственные отношения Российской империи начала XX века, то в ней появляются прогрессивные черты капитализма — сильно развивалась производительность труда, началась промышленная революция, которая, правда, характеризовалась подневольным положением рабочих. При этом значительная часть капиталистов была связана с имперским госаппаратом и помещиками, которые своими действиями тормозили развитие общества. В то же время на фабриках появлялись «Советы», которые многие современные исследователи связывают с общинными устоями, перенесёнными в фабричную среду10История России XX – начала XXI века / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. Воронкова; под ред. Л. В. Милова. — М. : Эксмо, 2006. — C. 5–247..

Указанная выше классификация в некоторой степени условна, потому что в переходном обществе нет жёстких границ у элементов способа производства, и с течением времени они меняются — отношения старой формации становятся более регрессивными, чем раньше. В таком случае их нужно изживать, но не банальной попыткой «уничтожения», а созданием на их месте новых, более прогрессивных отношений, которые будут более эффективными.

Суть и определение переходного общества

Что мы можем сказать о переходных обществах, опираясь на анализ парадокса развития, категорий прогресса и регресса?

Напомним, что суть переходного общества — в его переходном состоянии.

Переходное общество — временный устоявшийся баланс прогресса и регресса. Оно включает прогрессивные отношения новой формации, но и включает прогрессивные отношения прошлой формации, а также их регрессивные черты.

Классы, заинтересованные в дальнейшем прогрессе общества, могут привести его к тому, что силы прогресса возобладают над силами регресса и тем самым этот временный баланс даст движение новому прогрессу и новому единству ПС и ПО в новом способе производства новой формации.

Тенденции к прогрессу и регрессу позволяют нам понять, в какую сторону развивается данное переходное общество сейчас или, по крайней мере, в определённый промежуток истории.

Дополним, как можно определить переходный период.

Если через категорию субстанции истории мы определяем, от какой формации к какой развивается переходное общество — например, от социализма к капитализму, — то с помощью понятий прогресса или регресса мы можем понять конкретное движение ПС и ПО, продолжается ли переход в сторону новой формации или происходит откат «назад» от нынешней формации.

Например — Советский Союз, который, несмотря на многие регрессивные тенденции в развитии вплоть до конца своего существования, имел прогрессивное направление к социализму. Или — российское общество в 1990-х годах, которое также было переходным, но уже непосредственно в сторону регрессивных производственных отношений. Таким образом, мы видим два примера переходных обществ, каждое из которых находилось «между» социализмом и капитализмом, но было направлено в разные стороны прогресса или регресса в истории.

Переходный период — это движение общества от одной формации к другой, в котором прогрессивные и регрессивные тенденции находятся в наиболее острой «борьбе», составляя временный баланс.

Переходное общество может как прийти к новой формации, так и временно вернуться к старой с элементами новой. Оно может прийти и к тому, что само себя уничтожит, если регрессивные тенденции станут в нём доминировать.

Сам факт того, что переходное общество движется к прогрессу или регрессу, ничего не говорит о том, как именно оно движется в своей переходности.

Здесь мы подходим к вопросу, каким образом развивается переходное общество и каким характером обладают переходные преобразования. Это подводит нас к категориям количества и качества, которые мы разберём применительно к теории переходного периода в следующей статье.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Что мы знаем о России, в которой живём

Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь

Что мы знаем о России, в которой живём

Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь

О перестроечных консерваторах в КПСС

Левые в перестройку кое-чего добились: объясняем, чего именно и почему они, несмотря на это, проиграли

О перестроечных консерваторах в КПСС

Левые в перестройку кое-чего добились: объясняем, чего именно и почему они, несмотря на это, проиграли

Теория переходного периода. Часть 1

В соцстранах был не социализм, а переходное общество: формулируем свою позицию, критикуем позицию Lenin Crew

Теория переходного периода. Часть 1

В соцстранах был не социализм, а переходное общество: формулируем свою позицию, критикуем позицию Lenin Crew

Крупный бизнес в путинской России

Политолог Илья Матвеев объясняет, почему в России государство сильно зависит от крупного бизнеса

Крупный бизнес в путинской России

Политолог Илья Матвеев объясняет, почему в России государство сильно зависит от крупного бизнеса