Прогресс будущего: что классики писали о развитии науки и техники

Человек подчиняется роботам, а жизнь зависит от социального рейтинга — такие мрачные картины обещает нам капитализм.

У прогресса есть обратная сторона, которую заметили Маркс и Энгельс. Они говорили, что когда-нибудь человек окажется в «царстве свободы». Звучит красиво, но — абстрактно.

Чего мы только ни сделали в статье!

Отыскали рукописи Маркса, поспорили с Энгельсом и советскими учёными, по пунктам изложили идеи классиков о науке и технике. Объяснили, наконец, их значение для истории и будущего.

Образ будущего в призме прогресса

Главная идея коммунизма, по моему мнению, — социальный прогресс. Её ключевой элемент — научно-технический прогресс (НТП), так как технологии формируют нашу реальность, изменяют быт и жизнь людей, если короче — общество.

Для социализма характерен научно-технический оптимизм.

Основа научно-технического оптимизма — человек как творец собственного будущего и «культ» науки, которой он пользуется.

В противовес социализму пессимистические концепции киберпанка и антиутопии вычёркивают волю человека из будущего, говорят, что оно предрешено и человечество неминуемо погибнет.

Некоторые реакционеры так и вовсе продвигают курс на «возврат в деревню». Они отрицают технический прогресс и завоёванные рабочим классом достижения, в том числе достойные условия труда.

Киберпанк и другие мрачные картины будущего угнетают людей. Задача марксистов — предложить обществу иной образ будущего, где технологии дают благо, а не вред. Чтобы спрогнозировать, как изменится жизнь человека при коммунизме, нужно понимать, по каким законам развивается наука и техника и какая здесь роль человека.

В этой статье я исследовал, что думали о научно-техническом прогрессе Маркс и Энгельс, покритиковал их идеи и обозначил ключевые для марксизма положения НТП.

Понятие научно-технического прогресса

Марксистские термины «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция» впервые появились в третьем издании «Большой советской энциклопедии».1Научно-техническая революция // Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1974. — Т. 17. — С. 341–343. Обозреть эти термины необходимо для понимания, как трактовать их без политических искажений, которые допускала советская наука.

Забегая вперёд, отметим, что третье издание БСЭ, где впервые появились нужные нам термины, выходило, когда советская теория НТП была в кризисе.

Научно-технический прогресс — это развитие науки и техники, единое и взаимообусловленное.

НТП разделяется на две составляющие, которые исследователю не всегда очевидны, — наука и техника.

Наука и техника сейчас развиваются бок о бок, но раньше ситуация была иной. Инженеры изобретали машины, а учёные лишь позже объясняли, как они работают.2Кедров Б. М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего. — М. : Мысль, 1985. — С. 385. В наше время ситуация изменилась: теперь учёные мыслят идеями, которые инженеры и изобретатели не всегда могут осуществить на практике. Зная это, мы понимаем, в чём особенность развития развития науки и техники сегодня.

По Марксу именно при капитализме наука отделяется от непосредственной производственной деятельности, а научное знание впервые получает возможность развиваться в относительном отрыве от инженерных решений.3Кедров Б. М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего. — М. : Мысль, 1985. — С. 385.

В третьем издании БСЭ отмечается, что научно-техническая революция (НТР) — длительный процесс, который долго «вызревает».

Началом НТП указываются 1950-е годы, когда технологии и научные теории вступили в конфликт с производительными силами: зарождавшиеся атомная энергетика, химическая и тяжёлая промышленность требовали новых подходов к управлению производством, основной частью которых стали компьютеры.4Именно в этот период наука окончательно становится производительной силой и перестаёт подчиняться техническому развитию.

Там же, в БСЭ, приводится тезис Ленина, что за каждым коренным техническим переворотом «…неизбежно идёт самая крутая ломка общественных отношений производства…»5Ленин В. И. Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — Т. 3. — С. 455.

НТР, согласно энциклопедии, — гарантирует смену формаций и производственных отношений.

Определение НТР из третьего издания БСЭ расходится с трактовками «революции» как таковой, приведёнными в первом и втором изданиях БСЭ. В них революция вообще — это «резкий, скачкообразный», а не длительный переход.6Революция // Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. Б. А. Введенский. — М. : Советская энциклопедия, 1955. — Т. 36. — С. 185. В третьем издании он выставляется уже как поэтапный процесс, затушёвывается резкий и скачкообразный характер его изменений.

Ранние советские учёные, скорее, придерживались мнения, что коренные преобразования в общества происходят резко и быстро. В будущем от этого отказались; стали утверждать, что общество, скорее, даже при научно-технической революции меняется постепенно.

Зачем нам вникать в эти тонкости?

По приведённым нюансам мы видим, что в позднесоветской науке «размывалась» природа научно-технической революции. Переход от одного этапа НТП к другому становился более неопределённым, чем в первых работах советских учёных.

Метаморфозы статей в БСЭ были политическими и отражали этапы, по которым развивалась советская наука.

Я всё-таки буду понимать НТП, как она понималась в первые десятилетия Советской власти; понимать революцию в науке и технике как резкое и скачкообразное преобразование экономики и общества.

Маркс и Энгельс о развитии науки и техники

Маркс и первоначальное накопление

Маркс не отделял НТП от других процессов в обществе и считал, что при капитализме прогресс ускоряется. Происходит это из-за концентрации капитала в странах, отраслях производства, а также из-за экономического принуждения к работе на сложных машинах, а не вручную.

Чтобы понять место НТП в современной экономике, нужно посмотреть на первоначальное накопление капитала, на то, как его понимали классики марксизма.

При капитализме стало легче эксплуатировать трудящихся, так как капитал перестал ограничиваться рамками феодального общества. Трудящиеся больше не имели базового имущества — земли, инструментов, крыши над головой, — а традиции перестали защищать их уклад жизни.

Маркс, однако, признавал, что капитализм создаёт прогрессивные технические процессы.

В «Капитале» Маркс писал, что власть в Англии сгоняла крестьян со своих наделов, вынуждая их отправляться на фабрики и другие капиталистические предприятия.7Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. — Т. 1. — М. : Политиздат, 1951. — С. 736–737. Оставшись без средств к существованию, люди шли на поруки к капиталистам вольнонаёмными рабочими.

Так одновременно расширялись масштабы капиталистических отношений и стимулировался научно-технический прогресс.

Капиталистам было необходимо наращивать производство, и они вынужденно искали дешёвую рабочую силу везде, независимо от её территориальной или национальной принадлежности. Границы между городом и деревней и даже между странами стирались. Это имело прогрессивную роль: больше людей шло в города, переучивалось работать на машинах, отчего общая грамотность населения росла.

Капитал может наращивать производство экстенсивно — увеличивая количество занятых на производстве работников; и интенсивно — внедряя инновации и развивая средства производства и способы организации труда.8Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. — Т. 1. — М. : Политиздат, 1951. — С. 631–632.

Маркс писал, что один из методов интенсивного развития капитала — переработка отходов. Из всякого ресурса капиталист старается выжать максимум пользы, в том числе из того ресурса, который уже применялся в производстве.

Так, бракованное изделие капиталист отправил бы на переделку, а из древесных опилок спрессовал бы крышки для дешёвых столов. Единственное, что его останавливает, — дороговизна переработки отходов. По этой причине капиталисты экологически-дружелюбно утилизируют отходы, только когда новые технологии снижают затраты на переработку.9Капиталист не будет «выжимать» из отходов полезные свойства, если это дорого. Ему нужно, чтобы технологии удешевляли производство.

У капиталиста, однако, есть и постоянные стимулы для внедрения инноваций.

Если делец успеет внедрить новые технологии раньше конкурентов, то будет получать какое-то время повышенную прибыль.10Некоторые экономисты называют это патентной рентой. Это — ещё одна черта капитализма, которая побуждает развивать технологии.

Инновации снижают потребность в рабочих руках и увеличивают размеры «резервной армии» трудящихся, что тоже выгодно капиталу.11Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. — Т. 1. — М. : Политиздат, 1951. — С. 704–705.

Например, когда на текстильных фабриках появились швейные машины, один рабочий за станком мог за день произвести в разы больше метров полотна, чем несколько текстильщиков, работающих вручную. Тем самым капиталист начинал получать больше прибыли и держать «в запасе» рабочих, которых «вытеснили» из производства машины.

Как видно, первоначальное накопление капитала сочетает разные методы и формы: численное увеличение рабочих и оборудования — экстенсивный путь; внедрение инноваций — интенсивный путь.

Маркс и характер труда при капитализме

Маркс отмечал, что с приходом машин усиливается отчуждение труда.

Раньше рабочий сам вёл производство, понимал суть своих действий. С внедрением машин его действия стали опосредствоваться машиной, а уже её «действия» — зачастую оставаться непонятными. Так производство начало отдаляться от рабочего и физически, и умственно.

При капитализме есть и обратный, «неприятный» стимул для развития капитала.

При внедрении станков и усиления угнетения рабочие всё чаще начинают бороться за свои права.

Капитал противодействует рабочим не только применяя политические и военные рычаги — тюрьмы и солдат. Заменяя ручной труд машинным, капиталист увольняет рабочих и лишает их возможности определять производство. В этой связи Маркс пишет, что начиная с 1830-х годов возникало всё больше технических нововведений из-за стачек трудящихся.12Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. — М. : Политиздат, 1951. — Т. 1. — С. 445.

Как понимать мысль Маркса?

Рабочие сталкивались с притеснениями и с невыносимыми условиями труда, вследствие чего устраивали забастовки. Как же уменьшить ущерб от того, что много рабочих не трудится? Сокращать количество рабочих, заменяя их станками!

Машина может производить за троих человек и требует управления со стороны одного. Не щадя людей, капиталисты выполняли прогрессивные задачи: внедряли в экономику новые технологии. Всё это происходило при первоначальном накоплении капитала, когда капитализм только набирал силу.

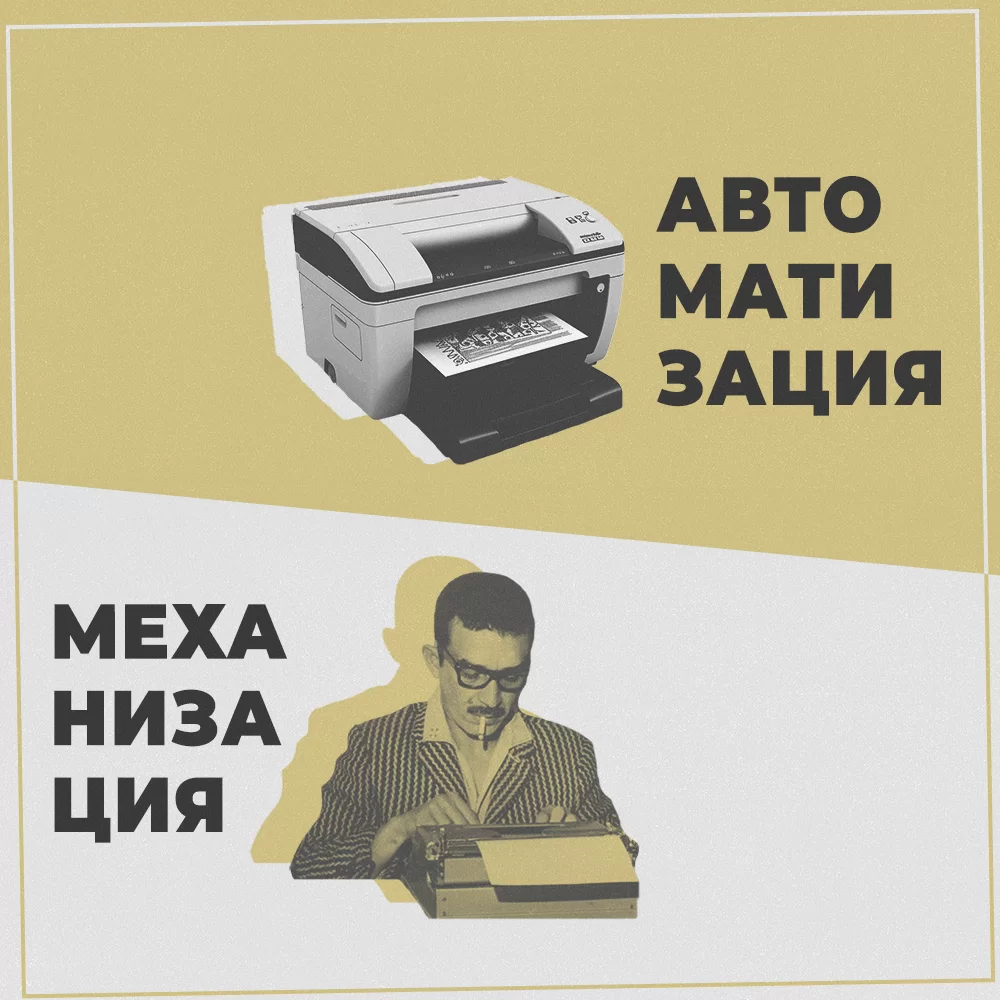

Маркс, рассуждая о НТП, концентрировался на автоматизации ручного труда.

В производство активно внедряются машины и новые, технически развитые орудия труда, и этот процесс называется механизацией труда.

Механизация полностью не вытесняет человека из производства, но кардинально повышает его производительность.

Вслед за механизацией появлялись новые методы организации предприятий. Маркс не исключал, что в будущем человек будет освобождён от изнуряющей — и физической, и умственной — работы:

«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства».13Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. — М. : Политиздат, 1951. — Т. 3. — С. 883.

Маркс был учёным, а не фантазёром; он далеко не заглядывал, но посеял в умах людей идею «царства свободы».

Энгельс и научно-технические прогнозы

В отличие от Маркса, Энгельс прогнозировал будущее, и как минимум одно его смелое предположение оказалось правдивым.

Энгельс полагал, что высокая сложность техники, которая создаётся на основе электротехнических схем, приведёт к необходимости рабочим повышать свою квалификацию и лучше понимать продукты собственного труда.14Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С. Е. Аршона. — Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. — С. 165.

Энгельс был воодушевлён технической революцией, связанной с открытием электричества, и возможностями электротехнических приспособлений, преобразования любого вида энергии в электричество:

«…в действительности это [внедрение электротехнических средств. — прим. моё.] колоссальная революция. Паровая машина научила нас превращать тепло в механическое движение, но использование электричества откроет нам путь к тому, чтобы превращать все виды энергии — теплоту, механическое движение, электричество, магнетизм, свет — одну в другую и обратно и применять их в промышленности».15К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Под ред. С. В. Александрова, Е. А. Беляева, С. М. Григорьяна — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 300.

По мнению Энгельса, если энергия добывается и передаётся легко, то это стирает почти всякие границы для капитала, в том числе национальные, а также устраняет многие границы между городом и деревней:

«Это открытие окончательно освобождает промышленность почти от всяких границ, <…> в конце концов оно станет самым мощным рычагом для устранения противоположности между городом и деревней».16К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Под ред. С. В. Александрова, Е. А. Беляева, С. М. Григорьяна — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 300.

В заявлении Энгельса был излишний энтузиазм.

Энгельс был убеждён, что резкий рост производительных сил, который произойдёт из-за электричества, помешает буржуазии их контролировать:

«Совершенно ясно, однако, что благодаря этому [электротехнической революции. — прим. моё.] производительные силы настолько вырастут, что управление ими будет всё более и более не под силу буржуазии».17К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Под ред. С. В. Александрова, Е. А. Беляева, С. М. Григорьяна — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 300.

Мысль Энгельса не оправдалась в полной мере.

Современный капитализм хотя и продолжает сталкиваться с кризисами, но смог освоить электрические технологии. Сложности возникли в смежной отрасли — обработке информации. Об этом мы писали в статье «Информационные барьеры Виктора Глушкова». Однако у Энгельса были и другие размышления о развитии науки и техники.

Энгельс писал, что изобретения в определённом смысле этого слова ускоряют общественные преобразования, поэтому средства производства в какой-то мере определяют общество, в котором они существуют.18Технологии — но не сами по себе — обуславливают классовый характер общества. Так, ремесленничество и технология ручного производства была основой феодализма, а изобретение сложных машин обусловило возникновение пролетариата. 19Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С. Е. Аршона. — Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. — С. 206.

В докапиталистических формациях производительные силы определяли общество слабее, чем при капитализме.

Раньше угнетённые классы могли «выбирать» разные средства производства, равно как и объёмы их.20Так, отдельные племена, например индоевропейские, «делали ставку» на технологии передвижения, а некоторые другие народы вели осёдлый образ жизни и «делали ставку» на технологии земледелия. Последующая глобализация объединила научно-технические процессы. Так, технология конвейерной сборки возникла в США, а затем практически вытеснила другие похожие технологии по всему миру. Капиталистическое присвоение же лишило рабочих выбора средств производства и принудило их к бóльшей зависимости от господствующих условий.21К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Под ред. С. В. Александрова, Е. А. Беляева, С. М. Григорьяна — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 176. Так Энгельс показал связь между развитием технологий и развитием экономики.

Энгельс отмечал, что наука движется вперёд пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предыдущих поколений.22К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Под ред. С. В. Александрова, Е. А. Беляева, С. М. Григорьяна — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 6. Подойдя к капиталистическому этапу, общество накопило достаточно знаний для того, чтобы наука стала развиваться гораздо быстрее, чем в предыдущих формациях.

Маркс и Энгельс указывали, что при изоляции общества всегда теряются технологии.

В Средние века из-за завоеваний стран и гибели учёных «забывались» многие производительные силы. Большая часть инноваций оставалась локальной и практически в каждой местности изобреталась сызнова. Одновременно и независимо друг от друга в разных странах мог быть изобретён ткацкий станок, например.

Маркс и Энгельс писали, что, только когда конкуренция выходит на мировой уровень, нации стремятся сохранять технологии для поддержания своих позиций в общемировой конкуренции. Раньше такого стимула не имелось, технологии сохранять не всегда было необходимо.23Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С. Е. Аршона. — Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. — С. 48.

Капитализм, конечно, воспроизводит старое разделение труда и использует техническое развитие, чтобы подавлять интересы рабочих. Но Маркс справедливо отмечал, что технический базис крупной промышленности по характеру — революционный и на нём будет основываться коммунизм.24Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С. Е. Аршона. — Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. — С. 154.

Маркс и Энгельс о научно-техническом прогрессе — по пунктам

В прошлом разделе я постарался осветить, как понимали НТП Маркс и Энгельс, а в этом — кратко и ёмко сформулирую их идеи. Подробности, кстати, смотри в сносках.

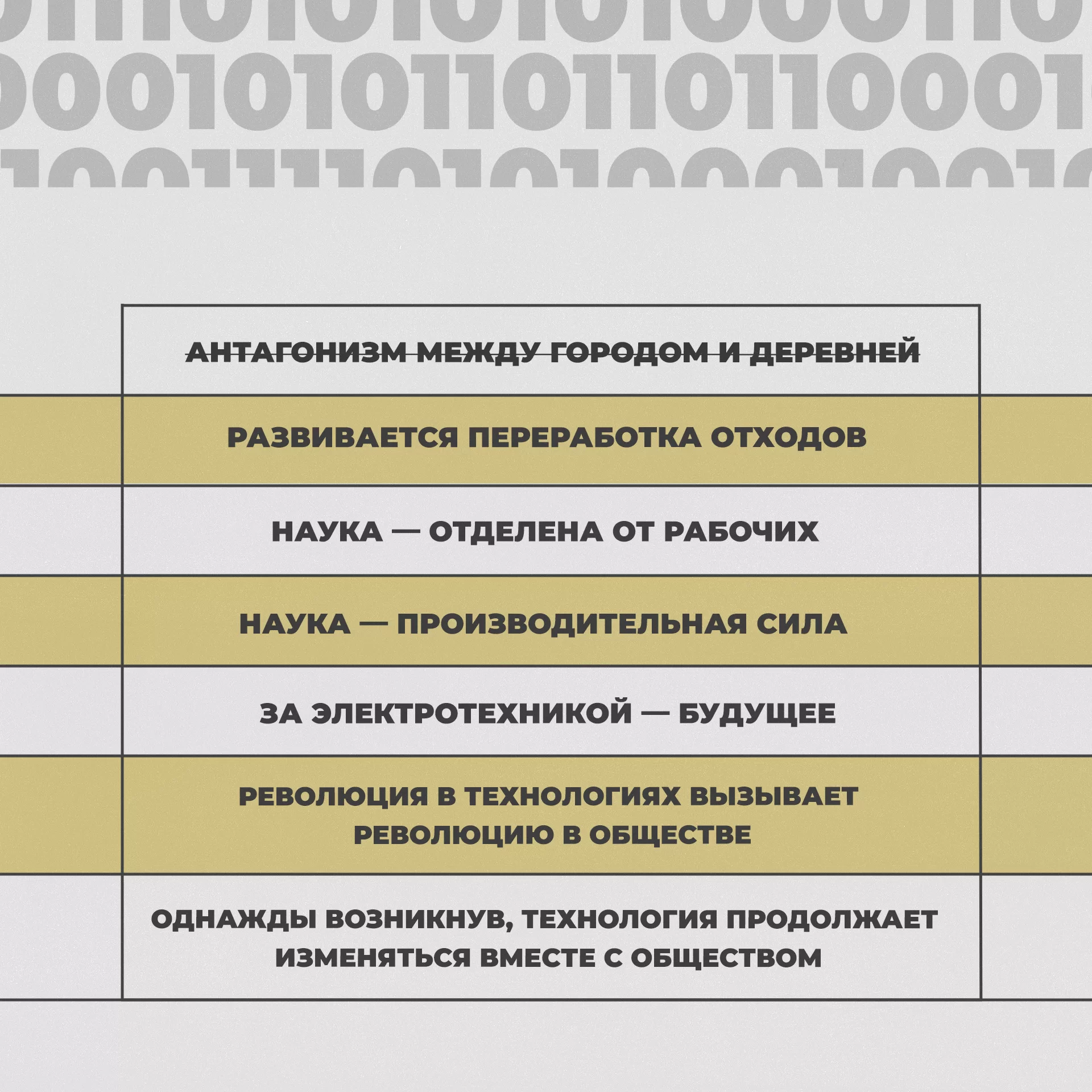

- Благодаря НТП уничтожается антагонизм между городом и деревней и освобождается промышленность от местных и национальных границ.25Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. — Л. : Госполитиздат, 1950. — С. 41–42.

- Со временем, при НТП, в производстве задействуется много отходов производства, что полезно для природы.26Это достигается государственными расходами. Через налоги государство изымает у капиталистов часть прибавочной стоимости или обеспечивает переработку отходов за счёт труда наёмных рабочих на государственных предприятиях. Сами капиталисты крайне расточительны в использовании отходов и не стремятся делать добро экологии. 27Ленин В. И., Маркс К., Сталин И. В., Энгельс Ф. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С. Е. Аршона. — Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. О проблемах капитализма и экологии у нас есть статья — «Марксистский взгляд на вегетарианство».

- Капитализм отделяет науку от интересов рабочих, её им противопоставляет, что лишний раз разделяет общество и приводит к «профессиональному идиотизму» людей, оторванных от умственного развития.28Капиталу невыгодно иметь высококвалифицированные кадры, так как это увеличивает количество издержек, объём зарплат. В этой связи при капитализме рабочие разделяются на «рабочую аристократию» и других пролетариев, которые имеют ограниченный доступ к образованию и умственному развитию.

- Наука становится непосредственной производительной силой. Маркс писал, что она с развитием производительных сил начинает подчинять их через органы «общественной практики», а не только в форме знания.29Смотри: Из неопубликованных рукописей К. Маркса // Большевик. — 1939. — № 11–12 — С. 63. 30Научное знание при накоплении практического опыта настолько сильно зависит от производства, что теперь предприятия не могут обходиться без помощи учёных и науки. 31Ротницкий В. И. Наука как непосредственная производительная сила: методологические исследования // Известия Томского политехнического института. — 1970. — Т. 220. — С. 90–100.

Например, ядерная энергетика не может работать без научного знания. Если наука не будет заглядывать в будущее и изучать закономерности ядерных реакций, то повысится вероятность аварий на АЭС. Так общественное производство атомной энергии подчиняется научному знанию.

- Электротехническими средствами производства можно преодолевать противоречия в отчуждении умственного труда32Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / Под ред. С. Е. Аршона. — Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. — С. 165.. Для работы на сложных электрических станках рабочий должен повышать собственную квалификацию, а это — ключ к пониманию работы машины, которая перестаёт быть для него непонятной.

- Вместе с революцией в производительных силах, революцией технической, совершается и революция в производственных отношениях.33К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Александров С. В., Беляев Е. А., Григорьян С. М. — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 177. 34Ярче всего этот тезис описывает сам Маркс: «Всеобщий же закон, который здесь действует [в последовательной смене формаций и поколений технологий. — прим. моё.], состоит в том, что материальная возможность последующей формы [производства. — прим. моё.] — как технологические условия, так и соответствующая им экономическая структура предприятия — создаётся в рамках предшествующей формы. Машинный труд как революционизирующих элемент непосредственно вызывается к жизни превышением потребности над возможностью удовлетворить её прежними средствами производства. А само это превышение спроса [над предложением. — прим. моё.] возникло в результате открытий, сделанных ещё на базе ремесла, а также как следствие основанной в период господства мануфактуры колониальной системы и этой системой до известной степени созданного мирового рынка». 35К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике: в 2-х т. / Под ред. С. В. Александрова, Е. А. Беляева, С. М. Григорьяна — М. : Наука, 1985. — Т. 1. — С. 177. Например, промышленный переворот XVIII века в Англии происходил вместе с установлением капиталистических отношений.

- Общественные перемены происходят под действием классовой борьбы, которая обуславливается техническими изменениями, изменениями производительных сил.36Когда появились ткацкие и другие станки, начали массово разоряться крестьяне, которые и стали основой пролетариата. Разорившиеся крестьяне отправлялись в батраки и наёмные рабочие к владельцам станков, тем самым закладывая основу для капиталистического способа производства. На примере Австрии Энгельс показывал, что феодальный строй сразу же обрушился, как только в империи возникло машинное производство. Вместе с машинным производством в экономике возник и пролетариат. 37Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике / С. Е. Аршон — М.–Л. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1934. — С. 100.

Маркс и Энгельс рассматривали НТП в основном через призму классовой борьбы и закономерностей развития капитализма.

Идеи Маркса и Энгельса о науке и технике сегодня

Если смотреть на тезисы классиков про НТП с сегодняшних позиций, то не везде Маркс и Энгельс оказались правы.

Научно-технические революции, произошедшие в XIX и XX веках, не сломили господствующих производственных отношений.

Так, электротехнические средства производства не сильно помешали капиталистам, но помогли появиться прогрессивному советскому строю.

Отношения эксплуатации даже усилились после технической революции второй половины ХХ века, когда в экономику начали массово внедряться компьютеры и цифровые технологии.

Не во всех аспектах развития науки и техники Маркс и Энгельс были одного мнения.

Маркс считал, что капитал развивает науку, чтобы повышать прибыль интенсивными методами, а Энгельс — что наука развивается прежде всего благодаря накопленному опыту человечества. Разберёмся в их позициях.

Энгельс отмечал, что активно наука начала развиваться лишь в Новом времени, на фоне отступления средневековых порядков.

Движение научного знания, по мнению Энгельса, вызвано накопленным опытом человека, его взаимодействиями с законами природы, воплощающимися в машинах и естественной среде, — например, с энергией ветра и воды в мельницах.

На мой взгляд, Энгельс выделял две причины, из-за которых ускоряется развития теоретической мысли: 1) огромный пласт накопленного практического опыта, нуждающегося в теоретическом объяснении, и 2) развитая техническая база, позволяющая проводить принципиально новые эксперименты.

Для капитала возникла потребность изучения наперёд перспективных технологий, например ядерной энергии.

Если твоя фирма существует и господствует во многом благодаря знанию «наперёд» — например, если ты один из немногих понимаешь, как лучше всего добывать энергию или по какой технологии изготавливать материалы для турбин, — то твоя компания будет вкладывать в эти разработки очень много денег.

Капиталисты эксплуатируют учёных и отделяют науку от непосредственного производства, чтобы не собирать «готовые рецепты», а развивать перспективные направления раньше всех, никого о них не предупреждая.

По моему мнению, обе позиции имеют место; Маркс и Энгельс смотрели на один вопрос с разных сторон.

Наука, в самом деле, не могла появиться просто так, она могла появиться только благодаря накопленному опыту человечества, как и писал Энгельс. В то же время наука, как писал Маркс, не могла развиваться без стремления капитала к самовозрастанию, так как капиталисты нуждаются в постоянном расширении производства, в том числе за счёт открываемых законов природы. Фактор, выявленный Марксом, на мой взгляд, главенствующий в истории капитализма, хотя её определяет и фактор, который выявил Энгельс.

Красной нитью в тезисах Маркса и Энгельса о науке и технике проходят мысли о:

- Науке как производительной силе;

- Автоматизации производства как ключевом направлении научно-технического прогресса;

- Отчуждении человека при НТП от результатов своего труда и возможности саморазвиваться.38Здесь проявляется диалектическое противоречие: с одной стороны, капитал стимулирует переобучение рабочих, чтобы они могли работать на высокотехнологичных станках, а с другой — ему всё ещё нужна дешёвая рабочая сила, которой являются неквалифицированные рабочие.

Согласно Марксу и Энгельсу, плоды прогресса диалектически влияют на общество. Они могут не только освобождать рабочего от тяжёлого и опасного труда, но и вгонять его в бедность и лишать его работы.

Что дальше?

Основатели марксизма оставили скромное наследство по вопросу развития науки и техники. Классикам было известно лишь об одном промышленном перевороте — XVIII века, — а капитализм только-только набирал силу.

Уже в дальнейшем, в 1980-е годы, советским учёным стало ясно, что научно-технические революции возникают периодически.39Советские учёные и марксисты признали полноценную концепцию промышленных революций лишь в 1980-х годах, а до этого, скорее, отрицали общие связи между научно-техническими революциями. 40Маслов Г. А. Научно-технический прогресс и советская экономическая мысль 1930-х годов // Вопросы политической экономии. — 2024. — № 4. — С. 95–115. Например, они происходили в начале ХХ века, электрификация и индустриализация, и в 1970-е годы — компьютеризация.

Основоположники марксизма, однако, смогли выделить основные противоречия, которые заложены в развитие науки и техники.

Маркс и Энгельс, например, выявили отчуждение рабочего от средств производства и ярко выраженное отделение науки от производства при капитализме. Они предвосхитили как минимум одну будущую НТР — предсказали электротехническую революцию.

Маркс и Энгельс сумели дать преемникам основу, на которой можно возвести марксистскую теорию НТП.

Как у советских учёных получилось создать теорию НТП, обсудим в следующих статьях.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Марксистский взгляд на вегетарианство

Критика вегетарианства, и надо ли коммунистам отказываться от мяса

Марксистский взгляд на вегетарианство

Критика вегетарианства, и надо ли коммунистам отказываться от мяса

Информационные барьеры Виктора Глушкова

Информация будет мешать социализму. Что с этим делать, отвечает создатель ОГАС

Информационные барьеры Виктора Глушкова

Информация будет мешать социализму. Что с этим делать, отвечает создатель ОГАС

Диалектика Астафурова

Критикуем статью российского учёного-химика о диалектическом материализме в науке

Диалектика Астафурова

Критикуем статью российского учёного-химика о диалектическом материализме в науке

Джон Смит об эксплуатации и сверхэксплуатации

Британский марксист Джон Смит об эксплуатации в XXI веке — перевод

Джон Смит об эксплуатации и сверхэксплуатации

Британский марксист Джон Смит об эксплуатации в XXI веке — перевод