Профессор «Вышки» — за попов, а мы — за Чернышевского

Итак, готовьтесь. Российские философы переосмысливают материализм. Говорят: Фейербах растворял материализм в религии, а Чернышевский — всегда верил в бога. Да, это фантазии, но теперь они звучат в науке.

Наш читатель-кандидат философских наук молчать не смог и разоблачил профессора «Вышки», дипломированных попов и даже советского историка философии — в рецензии для «Спички». Читаем.

Владимир Кантор — доктор философских наук, профессор «Высшей школы экономики». Он уже не первый год доказывает, что Чернышевский и Фейербах на вид были атеистами, но на деле — религиозными мыслителями.

Кантор, «творчески переосмысляя» Чернышевского и Фейербаха, опирается на работы богослова Сергея Булгакова и советского историка философии Густава Шпета.

Но Кантор, как и люди, на которых он ссылается, — поверхностные специалисты.

Чернышевский и Фейербах всё-таки в Бога не верили и придерживались антропологического материализма.

Идеологическая борьба в философии

Искусный идеологический противник не всегда тратит силы на критику взглядов своего оппонента. Порой этот противник старается извратить чужие мысли таким образом, чтобы сделать их приемлемыми для себя и своей философской партии. Надо признать, что такой ход часто оказывается эффективным, хотя и не имеет ничего общего с истиной.

Теоретическую борьбу в рамках философии часто ведут при помощи «присваивания» себе того или иного мыслителя.

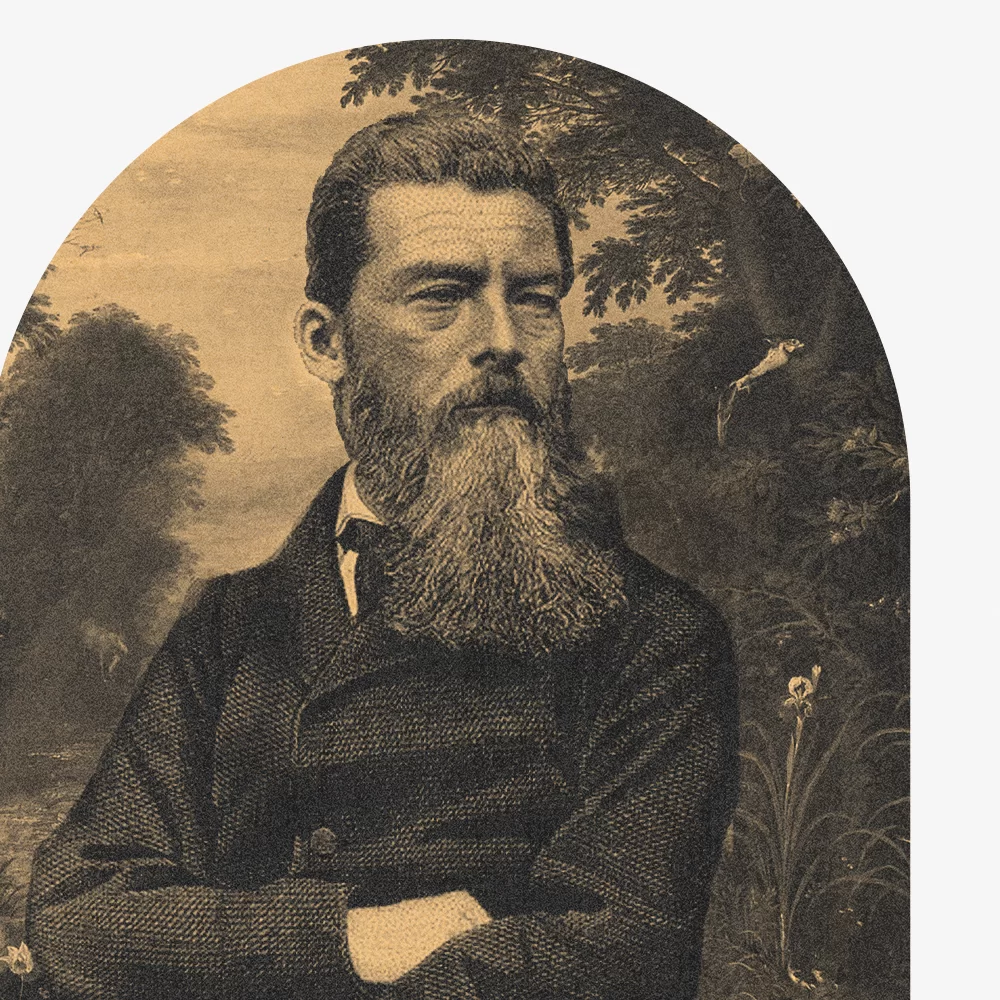

Фейербах был материалистом и атеистом, который повлиял на становление материалистических воззрений Чернышевского. Об этом писали многие исследователи.1Волк С. С., Никоненко В. С. Материализм Н. Г. Чернышевского. — Л. : ЛГУ, 1979. ; Ленин В. И. Г. В. Плеханов. «Н. Г. Чернышевский» // Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. — М. : Политиздат, 1973. — Т. 29. — С. 534–571. ; Ленин В. И. Ю. М. Стеклов. «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность (1828—1889)» // Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. — М. : Политиздат, 1973. — Т. 29. — С. 572–620. ; Никоненко В. С. Материализм Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. — Л. : ЛГУ, 1983. ; Плеханов Г. В. Работы о Н. Г. Чернышевском // Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: в 5 т. — М. : Издательство социально-экономической литературы, 1958. — Т. 4. — С. 47–414. ; Розенталь М. М. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского. — М. : Госполитиздат, 1948. ; Уткина Н. Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. — М. : Наука, 1975. Но иногда встречается «точка зрения», будто Фейербах был религиозным мыслителем, а Чернышевский либо не понял философию Фейербаха, либо был таким же, как и Фейербах, религиозным мыслителем.2Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. ; Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 362–416.

Философия Чернышевского и Фейербаха — это антропологический материализм3Вид материализма, который обычно отождествляется с философией Фейербаха.. А Владимир Кантор4Доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ, автор одной из самых известных книг о философии Чернышевского за последние 10 лет. Родился в 1945 году., современный философ, и Густав Шпет5Историк русской философии, работал в СССР, годы жизни: 1879—1937., советский историк философии, характеризуют взгляды Чернышевского и Фейербаха как религиозно-философские, но это глубоко ошибочное представление.

Обратимся к монографии Кантора «”Срубленное древо жизни”. Судьба Николая Чернышевского», вышедшей в 2016 году, и к работе Шпета «Источники диссертации Чернышевского» (1929).

Книга Владимира Кантора

Чернышевский и Фейербах — религиозные мыслители. Или нет?

В одном из фрагментов, который приводит Кантор6Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 80., двадцатилетний Чернышевский утверждает, что человек склонен всё антропоморфизировать7Антропоморфизировать реальность — значит понимать эту реальность через призму своих представлений о человеке. Например, античные греки антропоморфизировали природу, когда объясняли гром и молнию тем, что божество, похожее на человека и имеющее человеческие чувства, разозлилось и метнуло молнию, как копьё.:

«“…человек всегда воображал себе Бога человечески, по своим собственным понятиям о себе… они тем не менее решительно не зависят от моего существа и моей сущности…, но которые я представляю себе не в их истинном свете и виде, а как отражения моей сущности”».8Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 80.

Причём человек, считал Чернышевский, соотносит познаваемые предметы не с идеей человека, не с человеком вообще, а именно с собой, с личностью. Бога этот человек воспринимает таким же образом — через призму самого себя. Отсюда следует, что вера в Бога является чем-то личным, субъективным. Такие представления были у Николая Гавриловича в 20 лет.

Как мы видим, Чернышевский тогда ещё не отказался от религии, но уже уяснил начатки антропологии Фейербаха.

Кантор пишет: «Он [Чернышевский. — А. Ч.] увидел важнейшее: у Фейербаха, строго говоря, речь шла о человеческом восприятии веры, которое у каждого своё».9Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 80.

Уточним несколько моментов:

- У Фейербаха любое восприятие веры является человеческим, так как нечеловеческой веры не существует; вера по своему происхождению — феномен человеческий;

- Несколько опрометчиво утверждать, что «важнейшее» у Фейербаха заключается в личностном восприятии веры, поскольку человек у Фейербаха представляет в большей степени абстрактный образ или род человека, нежели отдельную личность.

Таким образом, вывод о якобы религиозности рассматриваемых мыслителей, который Кантор делает из анализа философии Фейербаха и отзыва молодого Чернышевского о «Сущности христианства», не обоснован.

Примечательно, что Кантор пытается представить как религиозного мыслителя не только Чернышевского, но и Фейербаха. В доказательство адекватности этого взгляда Кантор цитирует Сергея Булгакова10Русский религиозный философ, богослов, православный священник. Годы жизни: 1871—1944.: «“Всё внимание его [Фейербаха. — А. Ч.] поглощают жизненные задачи философии, вопросы об абсолютных ценностях или о смысле человеческой жизни, т. е. вопросы религиозные”».11Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 80.

Действительно, абсолютные ценности и смысл человеческой жизни очень важны для религиозной мысли, но отсюда не следует, что размышление на эти темы всегда религиозно.

Вообще, надо сказать, что краеугольным камнем религии является человек. Но не только религии.

И философия, по сути, никогда не обходится без человека, о чём свидетельствует, в частности, учение Фейербаха. Фейербах называл свою философию антропологией и в этом контексте рассматривал вопросы о смысле жизни и абсолютных ценностях. Следовательно, утверждение Булгакова о религиозности философии Фейербаха неверно.

Дальше Кантор снова цитирует молодого Чернышевского: «“В религии я не знаю, что мне сказать — я не знаю, верю ли я в бытие Бога, в бессмертие души и т. д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостаёт твёрдости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом”».12Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 81.

В этой записи Чернышевского налицо кризис веры.

В 1849 году Чернышевский начал читать «Сущность христианства» (1841) и принял антропологическую трактовку восприятия религии, а уже в 1850 году он писал, что сомневается в своих прежних религиозных воззрениях.13Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 358. Ещё через несколько лет Чернышевский в своих работах будет защищать монизм14Философское учение о том, что всё имеет единое начало. Например, материализм является монизмом, так как признаёт началом всего материю. и нападать на дуализм15Философское учение о том, что существует два начала. Принято считать, что представителем дуализма был французский философ Рене Декарт, который разработал учение о двух субстанциях — материи и уме..

Но Кантор всё-таки утверждает, что Чернышевский за всю жизнь так и не расстался с религией. В поисках доказательства своей точки зрения Кантор снова обращается к Булгакову, который характеризует философию Фейербаха как «распутье», от которого дороги расходятся в противоположные стороны.16Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 81. Вероятно, здесь подразумевается, что под влиянием Фейербаха можно стать не только атеистом, но и богословом. Однако ни Булгаков, ни Кантор не приводят аргументов в защиту этого положения.

Что будет, если вырывать цитаты Энгельса из контекста?

Итак, Кантор попытался использовать авторитет Булгакова для доказательства своего взгляда на Фейербаха и Чернышевского. Но если бы он ограничился мнением одного религиозного философа по такому дискуссионному вопросу, то у читателя возникло бы чувство недосказанности или даже возникли бы сомнения в верности его слов.

Понимая свою уязвимость, Кантор цитирует мыслителя, в материалистических взглядах которого сомневаться невозможно: «…стоит подумать о словах Энгельса о брукбергском отшельнике: “Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет усовершенствовать её. Сама философия должна раствориться в религии”. Так что верующий сын протоиерея [имеется в виду Чернышевский. — А. Ч.] вряд ли мог научиться от Фейербаха материализму и атеизму».17Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 81.

Кантор вырывает слова Энгельса из контекста, чтобы доказать свою точку зрения, — из работы «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886)18Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 373–415.. В другом месте этой небольшой статьи Энгельс пишет о взглядах Фейербаха: «Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи».19Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 385. А уже говоря о книге Штарке20К. Н. Штарке — философ, автор книги о Людвиге Фейербахе., Энгельс пишет: «Штарке видит идеализм Фейербаха не в том, в чём он действительно заключается».21Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 389.

Иными словами, по мнению Энгельса, идеализм в воззрениях Фейербаха есть, но он не составляет всей его философии.

Как раз в том фрагменте текста Энгельса, который частично процитировал Кантор («…сама философия должна раствориться в религии»), речь идёт о том, в чём же состоит идеализм Фейербаха.

Фейербах большое значение придаёт религии, вместо того чтобы окончательно порвать с ней. Там, где следовало бы изучать действительные отношения людей, предметов и идей, Фейербах обращает внимание только на их абстрактно-религиозную связь. А ведь об этом говорит сам Энгельс: «Действительный идеализм Фейербаха выступает наружу тотчас же, как мы подходим к его философии религии и этике»22Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 391. — но Кантор эти предыдущие слова Энгельса почему-то не приводит.

Укажем на два обстоятельства:

- Энгельс говорит о некоторых разделах философии Фейербаха, а не о всей его системе;

- Если Кантор процитировал середину статьи «Людвиг…», то он наверняка должен был прочитать и предыдущие двадцать страниц этой же работы и увидеть прямые указания Энгельса на то, что Фейербах — материалист. Но по какой-то причине Кантор это проигнорировал.

Кроме того, Фейербах, как показывает Энгельс, выступает против монотеистической религии в пользу религии человека и любви. Эта новая религия «скроена для всех времён и народов», а потому оказывается непригодной в любых обстоятельствах.

Идеализм Фейербаха заключается собственно в претензии на новую «религию», но в отрицании христианства он проявляет себя как материалист: «Фейербах серьёзно исследует только одну религию — христианство, эту основанную на монотеизме мировую религию Запада. Он показывает, что христианский бог есть лишь фантастическое отражение человека».23Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 393.

По Фейербаху бог не имеет онтологического статуса, бог есть отчуждённая сущность человека.

Заключительная характеристика, которую Энгельс даёт Фейербаху, звучит так: «Он не может сказать ничего определённого ни о действительной природе, ни о действительном человеке. Но чтобы перейти от фейербаховского абстрактного человека к действительным, живым людям, необходимо было изучать этих людей в их исторических действиях».24Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 398.

Разумеется, заслугу в дальнейшем развитии философии Энгельс приписывает Марксу. Однако если мы взглянем на домарксистскую социалистическую мысль в России, то заметим, что уже Чернышевский, Добролюбов и Лавров стали развивать философию Фейербаха от абстрактного человека к человеку конкретному, историческому.

При подробном рассмотрении статьи «Людвиг…» видно, что Энгельс критикует Фейербаха за непоследовательность в его материалистических взглядах. Выражением этой непоследовательности оказалось отступление к идеализму в построении новой религии и этики.

Из множества характеристик, которые Энгельс даёт Фейербаху, Кантор берёт именно ту, которая лучше всего подходит к доказательству его точки зрения. Вне контекста упомянутая цитата теряет свой изначальный смысл. К примеру, если бы мы взяли следующую цитату вне контекста, сложилось бы впечатление, что и сам Энгельс на самом деле идеалист: «…всякий мало-мальски развитой человек — идеалист от природы, и непонятным остаётся одно: как вообще могут быть на свете материалисты?»25Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 3 т. — М. : Политиздат, 1979. — Т. 3. — С. 390. В контексте же всей работы становится видно, что Энгельс всего лишь иронизирует по поводу мнения Штарке о Фейербахе.

Цитирование представителей различных партий создаёт иллюзию объективности. Это риторический приём.

Основывая своё мнение на авторитете Булгакова и затем Энгельса, Кантор говорит о Чернышевском: «Он искал просто опоры для утверждения христианства в современном ему интеллектуальном контексте».26Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 82. Получается, Фейербах всего лишь подвернулся Чернышевскому под руку, так как был популярен в то время, когда проходило становление будущего вилюйского узника27Чернышевский в период с 1871 по 1883 гг. находился в ссылке в Вилюйске. как мыслителя.

Но, как мы увидели, Булгаков и Энгельс, идеалист и материалист, оценивают одного и того же философа противоположным образом. Идеалист считает Фейербаха идеалистом, материалист же считает его материалистом. Даже если мы предположим, что оба взгляда имеют основания, то Фейербах, как бы его ни трактовали, для «опоры» религии не подходит, потому что он само основание религии расшатывает. Кантор этого как будто не понимает.

Книга Густава Шпета

Советская наука — в полемике против Чернышевского

Кантор пренебрегает работами советских исследователей философии. Или, точнее, обращается только к одному из них — Густаву Шпету28Философ XX века, представитель отечественной феноменологии, известный исследователь русской философии, пользующийся авторитетом среди современных исследователей..

Кантор ссылается на работу «Источники диссертации Чернышевского» Шпета, написанную в 1929 году: «…приведу соображение такого мощного аналитика и знатока русской философии, как Густав Шпет: “Плеханов доверился этому Предисловию и заключил: ‘Мы правильно поняли отношения Чернышевского к Фейербаху’”».29Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 85. Здесь речь идёт о третьем предисловии к диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», в котором Чернышевский прямо говорит, что его магистерская диссертация была основана на антропологии Фейербаха. Шпет сомневается в правильности слов Плеханова.30См.: Плеханов Г. В. Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского // Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: в 5 т. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. — Т. 5. — С. 238–281.

Потом Кантор приводит ещё несколько замечаний Шпета, продолжая его мысль: «Не следует забывать, что в значительной своей части это [предисловие Чернышевского к его же диссертации] — документ старческой памяти. А что такое старческая память — достаточно известно!»31Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 85. Предисловие, о котором идёт в данном случае речь, было написано в 1888 году, за год до смерти Чернышевского. Тогда ему было 60 лет.

Примечательно, что, вместо того чтобы воспринимать слова молодого Чернышевского буквально, Кантор трактует их по-своему, объясняя свою вольность фантазией, что у двадцатилетнего юноши «запоздал» пубертатный период.32Кантор пишет: «Надо вспомнить, что период отказа от прежних святынь в пубертатный период испытывают все молодые люди» (Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 83.). Однако приведённые Кантором записи в дневнике датируются 1848–1851 гг., Чернышевский родился в 1828 г., значит, к 1848 г. ему было уже двадцать лет. Пубертатный период, как известно, у молодых людей заканчивается раньше, в 17–18 лет. Слова зрелого, шестидесятилетнего философа он тоже отказывается воспринимать буквально: Чернышевского ведь подвела его «старческая память».

Если мы примем гипотезу о том, что в возрасте шестидесяти лет память может подвести человека так сильно, как убеждает нас в этом Кантор, то тогда никакого доверия самому Кантору быть не может, ведь рассматриваемая книга написана им в возрасте около семидесяти лет. Но нам кажется, что с памятью у профессора всё в порядке: скорее всего, Кантор намеренно исказил мысль Энгельса о Фейербахе.

Шпет сравнивает «старческую память» Чернышевского со старой картиной, которая испортилась и была отреставрирована.

Кантор комментирует этот образ: «Шпет ироничен, как видим, но он с лёгкостью преодолевает авторитет Плеханова, подчинившего своему пониманию многих марксистски ориентированных русских философов. А потом уже эта точка зрения устоялась в советской историографии безо всякой рефлексии».33Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 85.

Красочная метафора Шпета не является ни доказательством, ни аргументом. Плеханов действительно обратил внимание на существенное влияние, которое оказала на Чернышевского философия Фейербаха, и даже подчёркивал этот факт. Но, вопреки Кантору, многие советские учёные уже после смерти Шпета критиковали Плеханова за излишнюю категоричность в оценке Чернышевского. Например, Марк Розенталь34Советский философ, доктор философских наук, профессор, автор большого количества работ о марксистской философии. Годы жизни 1906—1975. в 1948 году писал: «Несомненно, ряд черт антропологического материализма, как увидим, роднит Чернышевского с Фейербахом. Но было бы глубочайшей ошибкой отождествлять их философские взгляды, как это делает, например, Плеханов».35Розенталь М. М. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского. — М. : Госполитиздат, 1948. — С. 37.

Взгляд Плеханова всё-таки был отрефлексирован в советской историографии, но по каким-то причинам Кантор это игнорирует.

Чернышевский достаточно часто высказывал мысль, что он последователь великого философа Фейербаха. Об этом можно прочитать в его письмах к сыновьям из Вилюйска.36Чернышевский Н. Г. Из переписки 1876–1878 гг. // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2 т. — М. : Мысль, 1987. — Т. 2. — С. 384, 386, 393, 447. (Письма от 11 апреля 1877 года, 9 февраля 1878 года и 8 марта 1878 года). Шпет же и вслед за ним Кантор предполагают, что Чернышевский не понял Фейербаха, ссылаясь на его авторецензию: «Чернышевский прямо ссылается на Фейербаха, в убеждении, что он только воспроизводит суждения, высказанные Фейербахом».37Кантор В. К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. — М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. — С. 85. Но это больше похоже на скромность по отношению к учителю, нежели свидетельствует о непонимании его философии.

Чернышевский — не философ. Мнение Шпета

В ходе дальнейших рассуждений о диссертации Чернышевского Шпет задаётся вопросом, кого имел в виду Николай Гаврилович, когда говорил об уже умерших или замолкнувших людях, которые понимали философию.38«Чернышевский считает, что у нас затмились понятия о философии с тех пор, как “умерли или замолкли люди, понимавшие философию”, — кого же он здесь имеет в виду?» (Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 383.). Известно хотя бы то, что Чернышевский считал Белинского знатоком философии и говорил об этом в своём центральном произведении: «Белинский также не знал по-немецки, а между тем знал немецкую философию так, что не наберётся в самой Германии десяти человек, понимающих её столь же глубоко и ясно».39Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2 т. — М. : Мысль, 1987. — Т. 2. — С. 163. Мы же должны задаться вопросом, мог ли Шпет не знать этого, а если не знал, то действительно ли он был вправе искать источники диссертации Чернышевского.

В другом месте Шпет утверждает, что Чернышевский претендует на «разрушение» идеалистически-метафизической эстетики, но при этом не предлагает новой положительной системы.40Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 389. Владимир Соловьёв41Русский религиозный философ, богослов, сын историка С. М. Соловьёва. Годы жизни 1853—1900., один из самых авторитетных русских идеалистов, в свою очередь, признавал за Чернышевским положительную, а не отрицательную заслугу в области эстетики, хотя и не разделял его взгляды: «…автор “Эстетических отношений искусства к действительности”… сказал вовсе не последнее, а только первое слово истинной эстетики».42Соловьёв В. С. Первый шаг к положительной эстетике // Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. — Изд. 2. СПб. : Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1911–1914. — Т. 7. — С. 74–75.

Чернышевский «сказал вовсе не последнее, а только первое слово истинной эстетики».

Мы не станем дискутировать со Шпетом по эстетическим вопросам, однако заметим, что он, судя по всему, не относился к Чернышевскому как к серьёзному мыслителю. Об этом также говорят его следующие замечания.

Затрагивая дискуссию Юркевича43Русский философ и богослов, ставший популярным благодаря его работе «Из науки о человеческом духе», в которой критиковалась статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Консервативно-либеральная печать вооружилась этим текстом Юркевича для теоретической борьбы с материализмом и атеизмом. с Чернышевским, Шпет пишет, что «по философскому образованию разница между Чернышевским и Юркевичем была разницею именно семинариста и учёного».44Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 407. Согласно Шпету, Чернышевский не имел ничего, что необходимо для занятий наукой: «…ни научных влечений, ни научного склада, ни научной скромности».45Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 406. Значительную часть своей статьи Шпет пытается показать Чернышевского тщеславным и мечтательным догматиком, неспособным к серьёзной научной работе.46Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 396–410. Особое внимание Шпет уделяет тому, что в «Полемических красотах» сам Чернышевский характеризует себя не как учёного-специалиста, а как журналиста-эрудита.47Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 409.

Шпет пытается изобразить Чернышевского пустым писакой, которому нечего сказать людям.

Но такой вывод можно объяснить либо недалёкостью и претенциозностью самого Шпета, либо его партийностью. Шпет видит в Чернышевском идеологического врага, поэтому пытается выставить его в дурном свете.

Вклад Чернышевского в философию. Ошибка Шпета

Шпет проявляет себя как поверхностный мыслитель и исследователь, так как порой верно указывает на те факты, в которых видно влияние Фейербаха на Чернышевского, но неспособен это понять. Опираясь на некоторые высказывания Чернышевского, Шпет полагает, что:

- Чернышевский решил возвысить эстетику до уровня науки, а написание диссертации оказывается оригинальным творческим актом;

- Воззрения Чернышевского постоянно «высказываются в литературе и жизни», и в таком случае их необходимо просто собрать и согласовать с идеями науки.48Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 413.

Ни в том, ни в другом факте Шпет не замечает влияния Фейербаха.

Вероятно, именно по этой причине Шпет задаёт риторический вопрос: где же Чернышевский видит связь своей эстетики с философией автора «Сущности христианства» — там, где он «говорит об общих идеях современной науки, или когда он говорит о постоянных высказываниях литературы и жизни?»49Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 413. На этот вопрос надо ответить утвердительно.

Материалистические взгляды Чернышевского высказываются в литературе и в жизни не как научные дефиниции или выводы, а как феномены, которые следует изучать научными методами. По поводу науки следует вспомнить, что Чернышевский писал в письмах к сыновьям:

Фейербах, говорил Чернышевский, — тот мыслитель, который выразил последние научные истины.

По этой причине в третьем предисловии к диссертации нет никаких противоречий: идеи Фейербаха и современная наука для Чернышевского тождественны.50Чернышевский Н. Г. Из переписки 1876–1878 гг. // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2 т. — М. : Мысль, 1987. — Т. 2.— С. 384, 386, 393, 447.

Идеи современной науки об отношении действительного мира к воображаемому, согласно Чернышевскому, — это монистический материализм, что видно хотя бы из его работы «Антропологический принцип в философии». Шпет же заключает, что Фейербах не повлиял на диссертацию Чернышевского. Но его аргументация неубедительна.

«Сущность христианства» попала в руки Чернышевскому в 1849 году51Чернышевская Н. М. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. — М. : Государственное издательство художественной литературы, 1953. — С. 47., в которой уже изложены суть, смысл антропологии Фейербаха, её он применил в дальнейших главах к частным вопросам религии. Положения о том, что теология — это антропология, что сущность религии заключена в человеке, что Бог — это отчуждённая сущность человека — всё это есть во Введении «Сущности христианства».

Чернышевский усвоил антропологический материализм, о чём можно судить по содержанию «Антропологического принципа в философии» и других его работ. Все цитаты, которые приводит Шпет в доказательство своей точки зрения52Шпет Г. Г. Источники диссертации Чернышевского // Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. II: Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. — М. : РОССПЭН, 2009. — С. 414–415., свидетельствуют не столько о том, что Чернышевский не фейербахианец, сколько о том, с каким пиететом он относился к своему учителю. На деле же, отдавая почести Фейербаху, Чернышевский продолжил самостоятельно развивать его учение антропологического материализма.

Чернышевский пошёл дальше своего учителя.

Николай Гаврилович смог в некоторой степени понять и применить диалектику Гегеля в статьях «Антропологический принцип в философии», «Критика философских предубеждений против общинного владения» и в других статьях.

О Фейербахе же мы читаем у Эвальда Ильенкова: «…не справившись с диалектикой в её общей форме, Фейербах часто колеблется, то и дело допуская такие определения, которые ему тут же приходится исправлять, дополнять и оговаривать, и в итоге его изложение становится несколько туманным и двусмысленным. Суть, однако, остаётся той же».53Ильенков Э. В. Диалектическая логика // Ильенков Э. В. Собрание сочинений: в 4 т. — М. : Канон+, 2020. — Т. 4. — С. 356.

Своеобразный стиль изложения Фейербаха отчасти выступает причиной того, что некоторые исследователи причисляют его к религиозным философам. Но если обращать внимание на содержание работ Фейербаха, а не на их стиль, то можно согласиться с Ильенковым: «Как и всякий материалист, Фейербах борется против дуалистического противопоставления мышления бытию в качестве исходного принципа философии».54Ильенков Э. В. Диалектическая логика // Ильенков Э. В. Собрание сочинений: в 4 т. — М. : Канон+, 2020. — Т. 4. — С. 351.

Выводы: правы ли Кантор и Шпет?

Следует признать правоту Плеханова и советских исследователей, которые считали воззрения Фейербаха и Чернышевского антропологическим материализмом.

Верно и то, что Чернышевский не был всего лишь популяризатором взглядов Фейербаха.

Напротив, Чернышевский с учётом работ других отечественных последователей Фейербаха, Николая Добролюбова55Русский литературный критик, работал вместе с Чернышевским в журнале «Современник». Годы жизни: 1836–1861. и Петра Лаврова56Русский философ, народник, социалист. Член Первого и Второго интернационала. Был знаком с Марксом и Энгельсом. Годы жизни 1823—1900., самостоятельно развивал учение антропологического материализма.

Что касается таких исследователей, как Шпет и Кантор, то они — скорее всего, сознательно — искажают воззрения Фейербаха и Чернышевского. Вопрос в том, с какой целью они это делают.

Чернышевский и Фейербах — приверженцы антропологического материализма по двум причинам:

- Они считают материю первичной, и единственной, субстанцией, то есть они — материалисты и монисты в философии;

- В философских построениях они основываются на понятиях о человеке, его природе и этике. Другими словами, они исходят из антропологического принципа.

Взгляды Фейербаха и Чернышевского нельзя характеризовать как религиозно-философские. Шпет и Кантор не правы:

- Чернышевский и Фейербах были убежденными атеистами, что доказывается их собственными сочинениями;

- Если Чернышевский и Фейербах и затрагивают тему религии, то исключительно в целях критики религиозного взгляда на мир и обоснования атеизма.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

«Шоковое кино» и революция

Могут ли тиктоки пробудить мировую революцию?

«Шоковое кино» и революция

Могут ли тиктоки пробудить мировую революцию?

Йорис Ивенс и реализм в кино

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

Йорис Ивенс и реализм в кино

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

Судьба этики «разумного эгоизма»

Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма

Судьба этики «разумного эгоизма»

Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма

Вагнер в Мариинском театре

Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере

Вагнер в Мариинском театре

Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере