Психологизм в произведениях Л. Н. Толстого и диалектика души

Содержание

Психологизм Толстого, который не даст коммунистам стать чудовищами

В теоретическом журнале сказано: «…цель, которую ставят перед собой марксисты, оправдывает любые средства…» Если «любые», то бессердечно убивать ради коммунизма — тоже? Вероятно, для меньшей категоричности таким марксистам не хватает эмпатии и человеколюбия.

Эмпатии можно учиться, знакомясь с искусством. С его помощью человек не только познаёт реальность, но и чувствует её. Возьмём Наташу Ростову из «Войны и мира», дворянку, «классового врага». Если бы она перешла дорогу революции, то пришлось бы с ней расправиться. Или нет? Марксист, который умеет и хочет проникать в «душу» человека, с лёгкой руки бы так не сделал.

Рассмотрели три «диалектики» Толстого — души, поведения и авторского отношения. Они показывают, что искусство — верный способ понять людей, их мотивы и образ мысли, верный способ отказаться от нещадных для марксизма идей.

Толстой и Чернышевский

В конце 1855 года Толстой был принят в редакцию «Современника». К тому времени Лев Николаевич — уже знаменитый писатель. С тех пор, как появилось «Детство», прошло всего около трёх лет, но его имя поставили рядом с именами Пушкина и Гоголя. А когда в печати в 1854 году появился первый Севастопольский очерк, литературное положение Толстого только упрочилось.

В 1856 году Николай Чернышевский в восьмом номере «Современника» посвятил Толстому статью «Детство и отрочество. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого». В ней он дал определение художественного метода Льва Николаевича, первым в истории литературы подчеркнув его психологичность:

«Большинство поэтов, — писал Чернышевский, — заботятся преимущественно о результатах проявления внутренней жизни, …а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство… Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс… его формы, законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином»1Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. — М.: Гослитиздат, 1947. — Т. 3. — С. 425..

Психологизм творчества Толстого

Диалектика души

По мнению Чернышевского, у Толстого важнее всего — движение и переплетение чувств во внутренней перспективе: чувство прослеживается в его возникновении, зарождении, движении, развитии и переходах в другое чувство2Павел Громов. О стиле Льва Толстого. — Ленинград : Худ. лит., 1971. — С. 148.. В статье «Современника» это сформулировано так:

«Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других;… как мысль, рождённая первым ощущением, ведёт к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грёзы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем»3Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. — М.: Гослитиздат, 1947. — Т. 3. — С. 422..

Чернышевский считал, что Толстой смотрел на человека в двух отношениях:

1. В том, как быстротечно меняется его внутренний мир;

2. В том, как человек воспринимает действительность и что думает о ней.

Внутренний мир сталкивается с внешними влияниями, а потом меняется, сталкиваясь со старым внутренним миром и новыми внешними влияниями, — это толстовская диалектика души.

«Сила сочетаний» внешнего и внутреннего определяет, как движется мысль человека.

Эта сила сочетаний обнаруживается Толстым в персонажах — через их воспоминания и опыт в прошлом, рефлексию в настоящем и грёзы в будущем.

Диалектика души героев Толстого прослеживается с ранних этапов творчества писателя.

Рассмотрим «силу» «душевных сочетаний» на примере одного из героев «Севастопольских рассказов». Калугин — офицер и один из ключевых героев. Он считает, что тщеславное позёрство — врождённое свойство аристократов. Это его «опыт в прошлом». Когда французская армия штурмует русские позиции, Калугин поднимается на бастион во время обстрела и бравирует опасностью.

Контрапунктом в рассказе описываются солдаты, которые, укрывшись в блиндаже, читают по букварю: «Страх смерти — врождённое чувствие человеку»4Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 4. — С. 93.. Они не стыдятся этого чувства. Более того, оно помогает им выжить и останавливает их от необдуманных действий. Страх смерти — «определение» простого солдата. В то время как «определение» Калугина — показная, «нерусская» храбрость.

С помощью диалектики души образ Толстого-автора подмечает в Калугине новые для него переживания. Калугину «…вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю…»5Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 4. — С. 40. Страх смерти, который Калугин презирает в других, например солдат с букварём, неожиданно овладевает его душой. Калугин «…быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошёл уже не такими скорыми шагами, как прежде»6Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 4. — С. 40..

Рефлексия Калугина о возможной смерти сталкивается с его прошлым опытом и определяет его новое мироощущение.

Образ Толстого-автора описывает Калугина и после боя: «С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели»7Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 4. — С. 47.. Столкновение прошлого Калугина (аристократической беспечности), настоящего (страха смерти в бою) и будущего (выбора между смертью или жизнью дома, «вне опасности» и в «ночной рубашке») — это и есть диалектика души Калугина.

Впервые свой метод Толстой использует уже в первой сцене «Детства» (1852). Гувернёр Карл Иванович, орудуя хлопушкой для мух, невольно будит десятилетнего Николеньку Иртеньева. Это даёт повод мальчику неприязненно отнестись к «дядьке»:

«Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»8Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 1. — С. 3..

Николенька считает себя оскорблённым, с ним не считаются: «…а я меньше всех: оттого он меня и мучит»9Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 1. — С. 3.. Ущемленное чувство собственного достоинства вместе с внезапным пробуждением порождают у него неприязненное отношение к Карлу Ивановичу.

«Дядька» начинает уже сознательно будить Николеньку и щекочет ему пятки. Теперь упоминается «самое приятное расположение духа»10Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 1. — С. 3. гувернёра и его «добрый немецкий голос»11Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 1. — С. 4.. В сознании Николеньки возникает противоположный первоначальному ход мыслей: «Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нём думать!»12Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 1. — С. 4.. Сейчас Николенька уже злится на самого себя.

Новая эмоция смешивается со старой, смех от щекотки переходит в слёзы.

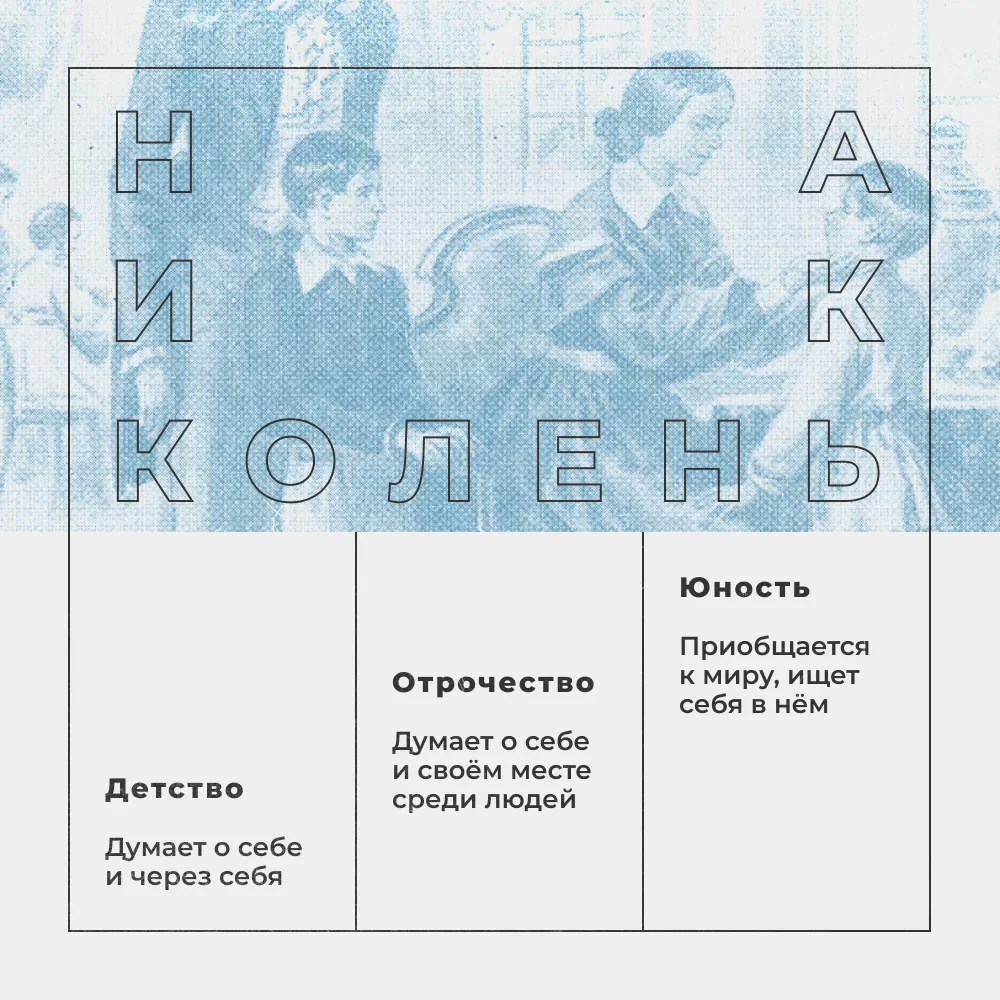

Главный стилистический акцент здесь — в переходности чувств мальчика. Эта сцена задаёт движение всей книге и в дальнейшем — в целой трилогии («Детство», «Отрочество», «Юность»).

Трилогия Толстого — бесконечная цепь переходных состояний. По мере взросления Николеньки сложность этих состояний и степень их взаимовлияний увеличивается. Например, уже в «Отрочестве» (1854) диалектика души Николеньки принимает вид внутреннего монолога:

«Случалось ли вам, читатель… вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется? …Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни… живём на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал»13Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 2. — С. 15..

Через посредство этого монолога углубляется внутренний мир главного героя. В «Детстве» Николенька открыт и искренен, его чувства просты и непосредственны. В «Отрочестве» его внутренний мир становится более сложным. Он начинает рефлексировать, переживать о своём месте в жизни, смысле существования и взаимоотношениях с другими людьми.

Знакомство с Дмитрием Нехлюдовым в финале «Отрочества» уже в первой главе «Юности» открывает Николеньке «новый взгляд» на мир:

«Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию… Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей… и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла всё тем же мелочным, запутанным и праздным порядком»14Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 2. — С. 79..

Примечательно, что «Юность» (1857), в отличии от «Детства» и «Отрочества», написана от первого лица. Это ещё больше сближает нас с Николенькой и позволяет нам увидеть картину его внутренних «душевных» движений.

Диалектика поведения

Диалектику души Толстой применяет к главным, любимым персонажам, которые изображаются у него в развитии. Второстепенные персонажи у Толстого показаны в противоречиях, но не в развитии, читатель может вынести суждение об их душевных процессах только из их поведения, «со стороны».

Построение образа на поведении и стороннем взгляде называется «диалектикой поведения».

Диалектика поведения появляется уже в «Детстве». Всех персонажей мы видим глазами Николеньки. Мы точно знаем, что мать мальчика, горничная Наталья Савишна и гувернёр Карл Иванович живут сложной, богатой внутренней жизнью. Но мы знаем об этом косвенно, через восприятие самого Николеньки, которое не позволяет нам самим проникнуть во внутренний мир этих персонажей. Единственно, что мы можем анализировать, — их поведение.

На новый качественный уровень диалектика поведения выходит в «Войне и мире» (1867). Тут Толстой использует диалектику поведения для оценки персонажей. В «Войне и мире» второстепенные персонажи, на которых наводит свой «микроскоп» автор, не содержат подлинной диалектики души. Они всё время равны самим себе.

Рассмотрим Анатоля Курагина. Анатоль — «человек с античной наружностью и отсутствующей душой»15Громов П. П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». — Ленинград : Худ. лит., 1977. — С. 329.. Он обезоруживает всех своей простотой, непритязательностью, весёлым самоуверенным ходом по жизни. На деле же за этим стоит стихийный, бездумный животный эгоизм, приносящий много зла людям: Анатоль отдаётся «инстинктам», нимало не размышляя над тем, какие могут быть плоды его действий для других16Громов П. П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». — Ленинград : Худ. лит., 1977. — С. 43..

Анатоль легко идёт на брак по расчёту с княжной Марьей Болконской. Старик Болконский резко говорит своей дочери, что молодой Курагин, женившись на ней, возьмет её с приданым, «…да кстати захватит мадемуазель Бурьен. Та будет женой, а ты…»17Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 9. — С. 281. Княжна не верит отцу, но тут же сталкивается с Анатолем, обнимающим Бурьен:

«Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидала Анатоля, который обнимал француженку и что-то шептал ей. Анатоль с страшным выражением на красивом лице оглянулся на княжну Марью… Анатоль с весёлой улыбкой поклонился княжне Марье, как будто приглашая её посмеяться над этим странным случаем, и, пожав плечами, прошёл в дверь, ведущую на его половину»18Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 9. — С. 282..

Весёлая улыбка, сменяющая страшное, звериное выражение лица Анатоля, — это и есть диалектика поведения. Он ни о чём не переживает. Пожатие плеч и равнодушный уход — в этом нет ни капли сожаления.

В описании Курагина нет «психологичности», потому что к нему неприменимо слово «душа» — души у него нет, есть только тело.

Сталкивая диалектику души главных персонажей с диалектикой поведения второстепенных персонажей, образ Толстого-автора выносит свой неутешительный приговор героям второго плана.

Диалектика авторского отношения

В «Севастопольских рассказах» (1854) основную повествовательную роль играет рассказчик. Его глазами мы видим воюющий Севастополь из первого очерка:

«Первое впечатление ваше непременно самое неприятное; странное смешение лагерной и городской жизни… Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведёт поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе… но что он исполняет своё дело, какое бы оно ни было… так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы всё это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске»19Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 4. — С. 5..

Рассказчик не связан ни с кем из представленных им персонажей. Его описание выполнено в очерковой манере. Но рассказчик в то же время — герой, присутствующий в мире, который он сам создаёт, проявляющий своё отношение через образ Толстого-автора и диктующий это отношение читателю.

Приём опосредствованной авторской позиции называется диалектикой авторского отношения.

Эта особенность стиля Толстого впервые в законченной форме появляется именно в «Севастопольских рассказах» и в дальнейшем с неизменной постоянностью появляется во всех его литературных произведениях.

В «Войне и мире» (1867) Толстой использует диалектику авторского отношения, чтобы выносить свой, авторский приговор второстепенным персонажам из высшего общества. Например, князь Василий Курагин в день именин Элен «…обратился… к дочери [то есть к Элен. — М. С.] с тем небрежным тоном привычной нежности, который усваивается родителями, с детства ласкающими своих детей, но который князем Васильем был только угадан посредством подражания другим родителям»20Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 9. — С. 260..

Или Борис Друбецкой, который спокойно и невозмутимо сообщает Пьеру: «Мы [с матерью. — М. С.] очень бедны, но, я по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него»21Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 9. — С. 66 — хотя сам знает, что его мать, Анна Михайловна, только ради денег беспокоится о больном Безухове. Борис таким образом располагает к себе Пьера, чтобы сделать первые шаги в карьере.

Толстой живописует таких персонажей, как Курагин и Друбецкой, с помощью диалектики поведения, но акцент им делается на том, как они имитируют душевные переживания для своих, часто корыстных, целей.

Диалектика поведения в «Войне и мире» неразрывно связана с диалектикой авторского отношения. В художественных анализах у Толстого присутствует беспощадный, пристрастный взгляд автора, который подмечает все оттенки игры персонажей, как бы раздевает их, срывает с них игровые маски22Громов П. П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». — Ленинград : Худ. лит., 1977. — С. 29..

Именно в «Войне и мире» «диалектика авторского отношения» доведена до максимума: человеческая ценность признаётся только за теми людьми, которые наделены диалектикой души, а прочие герои и персонажи «сомнительны» и, при ближайшем исследовании диалектикой авторского отношения, оказываются выброшенными на обочину «истории».

Сложнее всего диалектика души, диалектика поведения и диалектика авторского отношения переплетаются в романе «Анна Каренина» (1873).

Роман состоит как будто из двух литературных произведений, развивающихся параллельно друг другу: истории семейной жизни светской женщины Анны Карениной и судьбы дворянина, живущего в деревне, Константина Левина. Пути этих героев почти не пересекаются: одна-единственная встреча Левина с Анной в развязке ничего не меняет в жизни героев. Кажется, эти две истории никак не связаны. Но именно «диалектика авторского отношения» соединяет роман в единое целое, с одной стороны, а с другой — сталкивает главных героев, Анну и Константина, между собой.

При ближайшем рассмотрении, образ Толстого-автора противопоставляет не самих героев, а то, что они олицетворяют, — город и деревню. Неслучайно на протяжении романа сцены в городе идут контрапунктом со сценами из деревни: скачки в кругу Анны сменяются сенокосом в деревне Левина; Анна, играющая в крокет, и Левин, охотящийся в русском лесу…

Диалектику души Анны можно проследить в сцене, где она встречается с мужем после возвращения в Петербург из Москвы. То, как Анна по-новому воспринимает старую жизнь и мужа — в сочетании с душевным «надломом» из-за встречи с Вронским, — мы понимаем из её восприятия внешности Каренина:

«“Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?” — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие её теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы»23Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 18. — С. 110..

Конфликт в жизни и меняющееся мироощущение Анны строятся вокруг любви к Вронскому и нежеланию отказаться от привычной жизни. Он дорожила своей светской жизнью, она «…чувствовала, что то положение в свете, — которым она пользовалась,— что это положение дорого ей»24Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 18. — С. 309-310.. Но развод с мужем означал бы для неё разрыв с городом, со своей привычной жизнью.

Образ Толстого-автора показывает этот болезненный разрыв в той части романа, где Долли Облонская решает навестить Анну в загородном имении Вронского. Долли поражена изменениями, которые произошли с Карениной, оторвавшейся от «города»:

«Долли всё казалось, что она играет на театре с лучшими, чем она, актёрами, и что её плохая игра портит всё дело»25Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 19. — С. 346..

Искусственность жизни Анны оттеняется описанием деревенской жизни Левина.

Левин, как и Анна, представитель высшего общества, но «диалектика» его «души» состоит в том, что, имея всё для праздной городской жизни, он был несчастлив и искал ответы на вопросы жизни. Поиски привели его в деревню, и вот как её воспринимали сам Левин и его старший брат Кознышев:

«Для Константина Левина деревня была местом жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича [брата Левина. — М. С.] деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой — полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать»26Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 18. — С. 251..

После смерти брата Николая и рождения сына, Левин находится в глубоком разладе с собой. Он мучается вопросами о смысле жизни и смерти. Короткий разговор с деревенский мужиком Фёдором меняет жизнь Левина: «… люди разные; — размышлял Фёдор, — один человек только для нужды своей живёт… только брюхо набивает, а Фоканыч… для души живёт. Бога помнит»27Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 19. — С. 376..

«Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его… Он чувствовал в своей душе что-то новое»28Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 19. — С. 376..

Эти простые слова помогли Левину найти смысл жизни и ощутить в себе то человеческое содержание, объединяющее всех людей:

«Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий. И его-то я знаю, и все мы знаем»29Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. — М.: Худ. лит., 1935. — Т. 19. — С. 377..

Так диалектика авторского отношения в «Анне Карениной» определяет композицию романа, связывает его части воедино и определяет его авторский замысел.

Внутри этой системы, выстроенной на диалектике авторского отношения, сталкиваются диалектика души и диалектика поведения. В ней раскрывается психологизм Толстого.

Разум против чувства

Предшественники Льва Николаевича изображали внутренний мир человека, чётко определяя и называя его чувства. Толстой же на страницах литературных произведений стал новатором в изображении движений человеческого сердца.

Помимо самого метода, Чернышевский в статье отмечал «глубокое знание тайных движений психической жизни»30Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. — М.: Гослитиздат, 1947. — Т. 3. — С. 428 и «непосредственную чистоту нравственного чувства»31Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. — М.: Гослитиздат, 1947. — Т. 3. — С. 428 — существенными чертами таланта Толстого.

В «Что делать?» Лопухов говорил Кирсанову, что всё, созданное только рассудком, мертво:

«…то, что делается по расчёту, по чувству долга, по усилию воли, а не по влечению натуры, выходит безжизненно. Только убивать что-нибудь можно этим средством, как ты и делал над собою, а делать живое — нельзя»32Чернышевский Н. Г. Что делать? — М.: Худ. лит., 1969. — С. 241..

Кроме метода и глубокого психологического таланта, художественная неповторимость произведений Толстого состояла в том, что он пропускал эмоции через себя, «проживал» своих персонажей и свои чувства.

«Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей»33Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений в 15 томах. — М.: Гослитиздат, 1947. — Т. 3. — С. 426., — верно подмечал Чернышевский.

Возможно ли подчинить все движения человеческой «души» рациональному анализу и передать читателю их в готовом, застывшем виде? Передать-то можно, но бездушно и непонятно. Чтобы понять, нужно прочувствовать. А прочувствовать можно, лишь уловив движения эмоций и «души» человека, лишь передав их в изящной, живой простоте, в произведениях искусства. В этом заключалась диалектика души Толстого и его гений.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Толстой и крестьянство в «Войне и мире»

Почему Ленин видел в Толстом революционера? «Война и мир» как голос угнетённого крестьянства

Толстой и крестьянство в «Войне и мире»

Почему Ленин видел в Толстом революционера? «Война и мир» как голос угнетённого крестьянства

Добро и зло Чернышевского

Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней

Добро и зло Чернышевского

Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней

Йорис Ивенс и реализм в кино

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

Йорис Ивенс и реализм в кино

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

Вагнер в Мариинском театре

Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере

Вагнер в Мариинском театре

Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере