О перестроечных консерваторах в КПСС

Содержание

Левые в перестройку кое-чего добились: объясняем, чего именно и почему они, несмотря на это, проиграли

Некоторые организации, например «Политштурм» и Lenin Crew, считают, что коммунисты 80-х и 90-х ничего не добились. Но если это так, то неясно, почему новая власть боялась стотысячных «красных» митингов и реванша компартий.

Эпоха 80–90-х — необходимый этап, через который пришлось пройти независимым от государства левым. Никчёмными они не были, хотя ими и кажутся на поверхностный взгляд.

Российское левое движение зарождалось при реставрации капитализма. Появилась свобода слова, общество к ней не привыкло. Сразу начались нападки на марксизм, который стал ассоциироваться с дефицитом, отсутствием демократии и репрессиями. У новых коммунистов изначально была проигрышная позиция.

В статье мы разбираемся, как в таких условиях зарождалось постсоветское левое движение и чему можно поучиться у его лидеров.

Что случилось в 80–90-е: мнения левых

Профессор Михаил Васильевич Попов — один из «отцов» постсоветского коммунистического движения. Он был среди тех, кто создавал Российскую коммунистическую рабочую партию (РКРП) — крупнейшую левую организацию после КПРФ. Из РКРП вышло много других организаций, например «РОТ фронт» и интернет-журнал Lenin Crew.

Попов и его товарищи боролись против капитализма не только после 1991 года, но и во время перестройки. Попов говорил:

«Мы следили за ним [За Горбачёвым — прим. автора.], знали, кто он такой, что он такой Иуда и предатель»1Конференция «Ветер Перестройки». Лекция М. В. Попова // Вконтакте. — URL: https://vk.com/video/@kimsanych?z=video-206527081_456239028%2Fpl_446357176_-2 (дата обращения: 24.03.2024)..

Михаил Васильевич часто заявляет, что он, его товарищи и сознательные рабочие знали, чем кончится перестройка, и всячески ей противодействовали2Конференция «Ветер Перестройки». Лекция М. В. Попова // Вконтакте. — URL: https://vk.com/video/@kimsanych?z=video-206527081_456239028%2Fpl_446357176_-2 (дата обращения: 24.03.2024).. Но контрреволюция всё равно почему-то произошла. Раз Михаил Васильевич и «верные» марксисты-ленинцы говорили тогда правду, то почему трудящиеся Союза пошли за сторонниками капитализма, а не за «правильной» организацией Попова?

Другие представители ортодоксального марксизма — например, из движения «Трудовая Россия» — тоже считают, что «реставраторам капитализма» Горбачёву и Ельцину сопротивлялись «сознательные» рабочие и политики3Конференция «Ветер Перестройки». Лекция М. В. Попова // Вконтакте. — URL: https://vk.com/video/@kimsanych?z=video-206527081_456239028%2Fpl_446357176_-2 (дата обращения: 24.03.2024).. Активист движения Эльмар Рустамов рассказывает о больших митингах, о классовой ненависти. Но мало кто говорит о «красно-коричневом» союзе — о таких же больших, как у коммунистов, митингах сторонников демократов4«НИКТО НЕ ВЫШЕЛ В ЗАЩИТУ СССР!» 1991–1992 гг. Самый большой миф российской пропаганды // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=sJUzmmatw-c (дата обращения: 19.01.2024)..

Помимо точки зрения о том, что «настоящие» коммунисты всё понимали и боролись, но почему-то проиграли, есть другая точка зрения — фаталистская. В умеренном виде её продвигает интернет-журнал Lenin Crew. Его главный редактор Виталий Сарабеев пишет:

«Коммунистическое движение, сформировавшееся в начале 1990-х гг., было продуктом позднего СССР. Продуктом общества разлагающегося социализма, в котором буржуазная идеология победила, а коммунизм был дискредитирован как “несбыточная сказка” в глазах большей части населения. Таковы были крайне неблагоприятные стартовые условия у новых коммунистических организаций — РКРП, “Трудовой России”», ВКПБ, РПК, “Союза коммунистов” и т. д.»5Сарабеев В. О промотавшихся «отцах» постсоветского коммунизма // Lenin Crew. — URL: https://lenincrew.com/about-lefts/ (дата обращения 24.03.2024)..

Коммунистическое движение тех лет было обречено, а реставрация капитализма и поражение социализма — неизбежны. Сарабеев подчёркивает, что у коммунистов 90-х не было никаких достижений6Сарабеев В. О промотавшихся «отцах» постсоветского коммунизма // Lenin Crew. — URL: https://lenincrew.com/about-lefts/ (дата обращения 24.03.2024)..

«Сталинистские» интернет-ресурсы — «Наука марксизм» и «Политштурм», — анализируя перестройку и реставрацию капитализма, вообще не смотрят на оппозицию того времени.

Согласно «Политштурму», реставраторские тенденции в советской политике появились сразу после смерти Сталина, и тогда не нашлось марксистов-ленинцев, способных этому помешать. К 1988 году реставрация стала необратимой7Красный А. СССР после Сталина // Politsturm. — URL: https://politsturm.com/sssr-posle-stalina?page=2 (дата обращения 24.03.2024)..

«Наука марксизм» и вовсе считает, что после Сталина установилась диктатура буржуазии8Кто составлял класс буржуазии в СССР после переворота? // Вконтакте. — URL: https://vk.com/@marxist_science-kto-sostavlyal-klass-burzhuazii-v-sssr-posle-perevorota (дата обращения 24.03.2024)..

Одна позиция переоценивает коммунистическое движение XX века в России, другая его недооценивает. На послезнании анализировать эти процессы неправильно. Период от начала демократических преобразований в 1987-м до расстрела парламента в 1993-м был для многих коммунистов — и сторонников, и противников перестройки — «окном возможностей». Даже Попов об этом забыл и теперь выдаёт себя за «идейного врага» всех перемен той эпохи.

Приведём цитату из интервью Бориса Кагарлицкого* для нашего журнала:

«…отношение [Имеется в виду, к перестройке — прим. автора.] было позитивное. Но не в смысле, что придёт замечательный “Горби” и всё решит, а в смысле, что это был процесс, который назрел, который был необходим и в который надо было включиться. Не поддерживать Горбачёва, а попытаться влиять на сам процесс, участвовать в нём и найти свою политическую нишу»9Борис Кагарлицкий* о перестройке // spichka.media. — URL: https://spichka.media/boris-kagarlitsky (дата обращения 24.03.2024)..

Не только неформалы-социалисты, среди которых был Кагарлицкий, «встраивались» в перестройку. Постсоветское коммунистическое движение формировалось в перестроечном «окне возможностей». Коммунистические организации метались и меняли риторику в зависимости от политической ситуации и развития реформ.

Если проанализировать действия левого движения во время перестройки, в чём-то можно будет лучше понять, как действовать при масштабных общественных изменениях. В чём именно — расскажем в конце.

Мы попытаемся выработать свою позицию об опыте коммунистов последних 30 лет и начнём с самых истоков — с перестройки.

***

В статье рассмотрим, как в 1985–1989 годы появились первые независимые коммунистические организации — в основном те, которые стояли на позициях ортодоксального марксизма-ленинизма; будем называть их консервативно-коммунистическими, — что они делали и в чём ошибались.

Партия, общество и экономика в 1980-х

В Советском Союзе партия срослась с государством и влилась в бюрократию. Партия принимала ключевые государственные решения, не успевала отвечать новым вызовам; люди же в неё шли не ради идеи, а за статусом и уровнем жизни — как сейчас идут на госслужбу или в бизнес.

О группах в номенклатуре

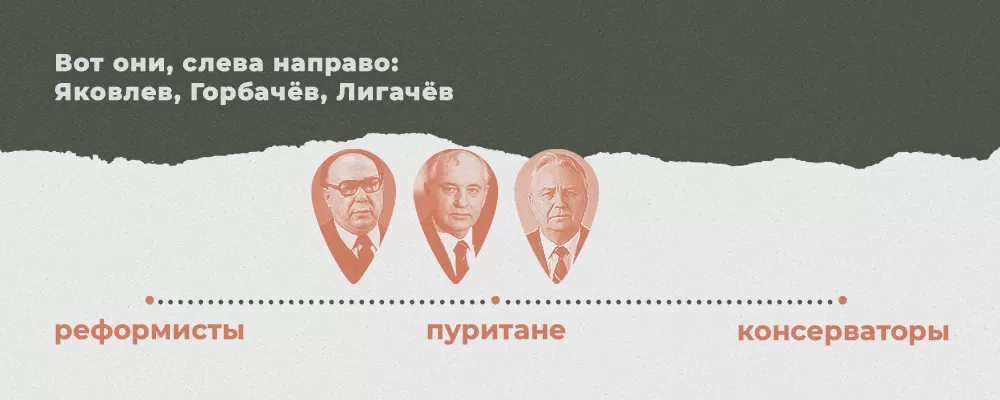

Группы советской номенклатуры по-разному относились к реформам и видели будущее страны. Историк Александр Шубин10Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, общественно-политический деятель. выделяет три группы советской номенклатуры в 80-х:

- «Пуритане». Поддерживали «очищение социализма от мелкобуржуазных элементов», не отходили от официальной идеологии и были за ускорение научно-технического прогресса;

- Консерваторы. Стремились сохранить старую систему и идеологию;

- Реформисты. Были готовы пересматривать «принципы социализма»11Шубин А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. — М. : Вече, 2007. — С. 13..

«Ускорение» и его провал

К 1980-м годам в Советском Союзе настал глубокий кризис. Бюрократия замкнулась в себе, а трудящиеся всё меньше доверяли руководству партии и государства. Любые преобразования в экономике сталкивались с тем, что падала мотивация труда рабочих, а разросшаяся бюрократическая система препятствовала крупным преобразованиям. Сделать же экономический рывок методами 30-х годов — снижением уровня жизни населения — уже было нельзя, так как население не хотело лишаться чего-либо ради — на первых взгляд простых — лозунгов.

Советское общество могла спасти продуманная система политических и экономических реформ, которая допустила бы население до рычагов влияния на власть и делала его активнее.

Если в 30-х и даже в 50-х годах бюрократия была готова жертвовать частью власти ради прогресса в соцстроительстве, то в 70-х оба субъекта советского общества — рабочий класс и бюрократия — потеряли доверие друг к другу. Первый хотел стабильности и повышения уровня жизни, а вторая — стабильности и неприкосновенности властных прав. Единственное, что сплачивало их, — «стабильность» общества, которая на деле была его затуханием. Хотя объёмы производства росли, за этим скрывался кризис производственных отношений и взаимного социального недоверия. Блок рабочих и бюрократии распадался12Подробнее о противоречиях позднесоветского общества см: Автоваз между прошлым и будущим : история Волжского автомобильного завода, 1966–2005 / С. В. Журавлев [и др. ; под ред. Р. Г. Пихои] ; Российская акад. гос. службы при Президенте России, Ин-т российской истории Российской Акад. наук. — М. : изд-во РАГС, 2006. — 720 с..

Правительство Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова в 1982–1984 годах пыталось справиться с кризисом. Политика Андропова описывается выражением «модернизация без демократизации»: реформы проходили лишь в экономике и должны были ускорить научно-технический прогресс.

В марте 1985 года генеральным секретарём стал Михаил Горбачёв. Члены его команды тяготели к группе «пуритан». Но одни были ближе к консерваторам, например Егор Лигачёв13Партийный деятель. Секретарь ЦК КПСС в 1983–1990 годах. Член политбюро в 1985–1990 годах. Депутат Государственной Думы III созыва от КПРФ в 1999–2003 годах., другие — к реформистам, как Александр Яковлев14Партийный деятель. Один из идеологов перестройки. Получил прозвище «Архитектора перестройки»..

В первые два года Горбачёв пытался оживить экономику за счёт традиционных командных методов: начали антиалкогольную кампанию и «борьбу с нетрудовыми доходами», выделили 200 миллиардов рублей на развитие машиностроения. Эта политика называлась «Ускорением». Она дала небольшой результат, но денег в бюджете стало намного меньше15Колганов А. И. Путь к социализму: пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику «перестройки». — М. : Ленанд, 2018. — С. 375.. Горбачёв начал действовать по-другому — вводить в советскую экономику элементы рыночных отношений.

В 1987 году КПСС отходила от «Ускорения» и вслед за рынком провозгласила гласность. Тут же появилось множество неформальных организаций: Клуб социальных инициатив, Федерация социалистических общественных клубов, «Перестройка», «Община». Эти организации не контролировались партийно-государственным аппаратом.

Александр Шубин, который в то время состоял в «Общине»16«Община» — неформальная организация, существовавшая в 1987–1988 годах. Организация придерживалась позиций народовольческого социализма., пишет:

«В 1988–1989 годах ненасильственная митинговая революция была не просто технологией, не просто шоу ради смены одного президента другим. Речь шла об основах социального устройства, о переменах во всех сторонах жизни. Тысячи людей приходили на эти митинги, несмотря на опасность преследований, чтобы услышать новое слово, чтобы продемонстрировать властям “силу народа”»17Шубин А. В. Преданная демократия. СССР и неформалы. 1986–1989. — М. : Европа, 2006. — С. 328..

На XIX партийной конференции в 1988 году Горбачёв объявил о реформе политической системы. В центр государственного аппарата должен был встать Съезд народных депутатов. В перерывах между заседаниями законодательной деятельностью занимался бы Верховный Совет, избираемый из депутатов Съезда.

Из 2250 депутатов Съезда 750 не избирались, а назначались различными общественными объединениями — например, профсоюзами, комсомолом, Союзом писателей. Сто мандатов было закреплено за КПСС, поэтому Горбачёв и его соратники без выборов становились участниками Съездов. Оставшиеся 1500 избирались в территориальных округах.

Перестройка шла вперёд, появлялись новые организации.

Тем временем разногласия между реформистами, консерваторами и «пуританами» всё быстрее приближали партию к расколу.

От разногласий к расколу

Некоторые представители номенклатуры в 1987–1988 годах переходили от «пуритан» к реформистам. Например, Александр Яковлев считал, что демократизация и рыночные преобразования должны идти быстрее. Эдуард Шеварнадзе18Министр иностранных дел СССР в 1985–1990 годах. В 1995–2003 годах — президент независимой Грузии. и Вадим Медведев19Партийный деятель, член Политбюро ЦК КПСС в 1988–1990 годах. Вместе с Яковлевым — один из идеологов перестройки. выступали со схожими предложениями.

Борис Ельцин и его сторонники стали радикальными реформистами. В 1989 году, во время выборов в Съезд народных депутатов СССР, демократы создали Межрегиональную депутатскую группу (МДГ)20Межрегиональная депутатская группа — демократическая фракция на Съездах народных депутатов СССР. Кроме Бориса Ельцина, в МДГ входили члены КПСС Гавриил Попов, Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Геннадий Барбулис и бывший диссидент Андрей Сахаров.. Она стала первой парламентской оппозицией в СССР. Со временем Ельцин и другие члены МДГ отдалялись от компартии. С помощью популистских лозунгов они становились известнее.

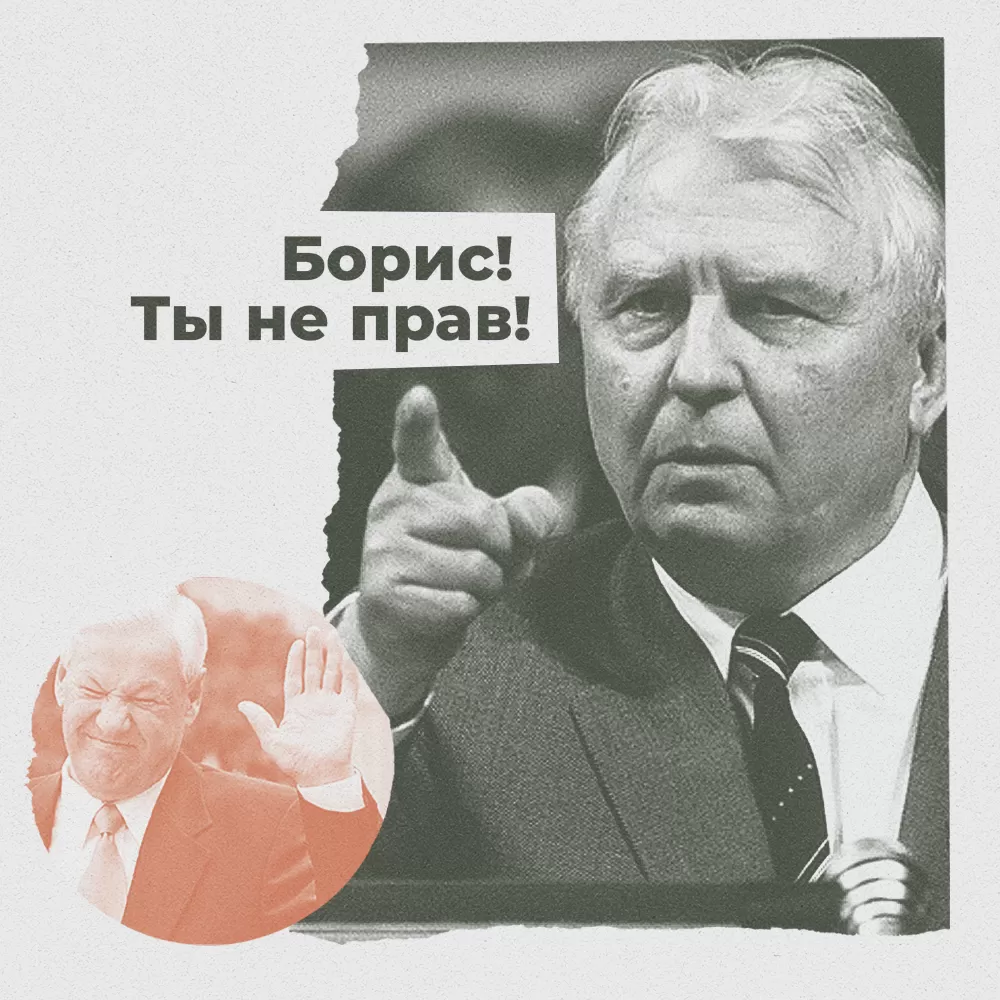

Егор Лигачёв сновал от «пуританина» к консерватору. С январского пленума ЦК КПСС 1987 года он выступал против Яковлева и Ельцина. В 1988 году на XIX партконференции Лигачёв, критикуя Ельцина, произнёс фразу, ставшей известной:

Истоки консервативной коммунистической идеологии

Когда «верхи» раскололись, коммунистические принципы в перестройке защищали немногие граждане и рядовые партийцы. Они стремились к тому, чтобы перестройка возродила утерянные за годы застоя «истинные» коммунистические принципы.

На взгляды коммунистов-консерваторов повлияли два аппаратчика — Егор Лигачёв и Ричард Косолапов.

Егор Лигачёв и Ричард Косолапов

Егор Кузьмич Лигачёв в годы правления Андропова поднялся с регионального уровня власти на всесоюзный. С 1965 года он был первым секретарём Томского обкома КПСС, а в 1983 году по предложению Андропова стал заведующим отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС.

Лигачёв хотел, чтобы перестройка продолжила курс Андропова. В поздних интервью он говорил:

«Перестройку мы задумывали для улучшения советской системы. Она поддавалась реформированию. Это доказано НЭПом, индустриализацией, переходом на военную, затем мирную экономику. Однако Горбачёв и его новое окружение позже решили разрушить систему. Якобы она не реформируется. Я считал, основы строя надо сохранять. Вот в чём были принципиальные наши расхождения. Опыт Китая показал, что я был прав. Можно реформировать систему! Уж я-то воочию видел, какой бедной была эта страна. А теперь догоняет саму Америку, становится первой экономикой мира»21«Мое пророчество исполнилось»: Что «враг перестройки» Егор Лигачёв говорил о Ельцине, Горбачёве и конце СССР // Комсомольская правда. — 2021. 8 мая. —URL: https://www.kp.ru/daily/27275/4410019/ (04.12.2023).

При Горбачёве Лигачёв вошёл в Политбюро. Он не выступал против реформ явно: иначе он не стал бы одним из членов команды Горбачёва.

Для нас важнее другой человек — профессор МГУ, доктор философских наук Ричард Иванович Косолапов. Он вместе с Михаилом Поповым создавал консервативно-коммунистические организации, в 1991 году участвовал в создании РКРП, а в 1993-м вступил в КПРФ. Среди «старожил» российского коммунистического движения он был известным философом и теоретиком марксизма-ленинизма22Памяти Р. И. Косолапова // Коммунистическая партия Российской Федерации. — 2020. — 15 ноября. — URL: https://kprf.ru/party-live/cknews/198495.html (Дата обращения: 23.03.2024)..

Ричард Косолапов в 1976–1986 годах работал главным редактором «Коммуниста» — журнала ЦК КПСС. В 1981 году, после XXVI съезда, Косолапова ввели в состав ЦК, где он стал заместителем заведующего отделом идеологии. Возможно, главный брежневский идеолог Михаил Суслов23Член Политбюро в 1955–1982 годах. рассматривал Косолапова как преемника, ведь он вместе с ним разработал концепцию «развитого социализма».

Не во всём Ричард Косолапов соглашался с Сусловым. Если Суслов как не реабилитировал Сталина, так и не продолжал десталинизацию, то Косолапов был неосталинистом. О докладе Хрущёва на XX съезде КПСС он отзывался так:

«Меня шокировал стиль поведения Хрущёва, который с весны 1953 г. стал быстро подгребать под себя ключевые посты. Доклад вызвал у меня бурное несогласие, показался сведением счётов и местью Сталину»24Марченко Г. И. Ричард Косолапов: советские политики и их советники // Свободная мысль. — 2020. — № 1. — С. 147..

Несмотря на консерватизм, Косолапов знал о проблемах советского общества.

В советском обществе существовали элементы капиталистического способа производства в виде теневой рыночной экономики.

Когда Косолапов начал занимать важные должности в партийном аппарате, то стал видеть проблем больше, чем раньше:

«Придя в отдел, я обнаружил в советском обществе мелкобуржуазные секторы, не учтённые официальной статистикой и не осмысленные теорией. Несколько процентов населения составляли крестьяне-единоличники. В подполье действовали возникшие при Сталине теневики […]

Я увидел механизм высшей партийной власти […] Он был закостеневший и загнивший, оторвавшийся от своего класса, разучившийся различать свои и государственные задачи. Были, конечно, и бескорыстные романтики, просвещённые, идейные и самоотверженные, во многом с не сложившейся карьерой»25Марченко Г. И. Ричард Косолапов: советские политики и их советники // Свободная мысль. — 2020. — № 1. — С. 156..

В 1983 году в журнале «Коммунист» под авторством Юрия Андропова вышла статья «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». Ричард Косолапов утверждал, что в основном он написал эту статью26Трушков В. Ричард Косолапов — и этим всё сказано // Правда. — 2020. — 26 марта. — URL: https://www.politpros.com/events/8294/ (дата обращения: 30. 03. 2024).. Поверим Косолапову на слово, потому будем считать данную статью Андропова во многом Косолаповской.

В статье автор призвал читателя признать проблемы советского общества: то, что замедлялся научно-технический прогресс, города и сёла плохо снабжались продовольствием, устаревал механизм управления экономикой. Андропов писал:

«…понадобится определённое время, чтобы подтянуть отставшие тылы и двинуться дальше. Нам надо трезво представлять, где мы находимся»27Андропов Ю. В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР // Коммунист. — 1983. — № 3 — . URL: https://www.sovetika.ru/sssr/andropovst001.htm(дата обращения: 10.03.2024).

Как и Андропов, Косолапов был за реформы. Но видел он их иначе, чем Горбачёв и реформисты:

«Главная проблема элиты — увлечение сменовеховством, вещами, связанными с рынком. Но они могут дать эффект тактический, но не стратегический.

Я был убеждён, что подход к рынку надо менять. Но как? Переходные ступени и формы не были проработаны вовсе. Старались вернуться к концепции нэпа и не более того. В старой литературе я встретил выражение, что мы “перенэпили” […] А всё наследие Сталина — всё, над чем он работал с 1920-х по начало 1950-х гг., — было целиком позабыто и показалось неактуальным»28Марченко Г. И. Ричард Косолапов: советские политики и их советники // Свободная мысль. — 2020. — № 1. — С. 171..

При Андропове группа из отдела пропаганды ЦК КПСС, возглавляемая Александром Яковлевым, разрабатывала программу партии. Новый проект отличался от старых. Экономист и консультант международного отдела ЦК КПСС Станислав Михайлович Меньшиков вспоминал, что в полученном им проекте программы отсутствовала «сколько-нибудь глубокая характеристика особенностей современного капитализма»29Меньшиков С. М. О времени и о себе. Воспоминания. — М. : Международные отношения, 2007. — С. 256.. Косолапов согласился с критикой Меньшикова. Они оба хотели, чтобы программа включала критику мелкобуржазных явлений30Что конкретно представляют «мелкобуржуазные явления», в источнике не написано., которые могут привести к краху социализма.

После смерти Андропова к разработке программы подключился Ричард Косолапов. В январе 1986 года он написал письмо Горбачёву. В нём Косолапов подчёркивал, что мелкотоварное производство и «НЭП» могут дать краткосрочные положительные результаты, но в долгосрочной перспективе «нужно осуществлять новые подходы в планировании, активно применять экономические рычаги, дать большой простор инициативе трудовых коллективов», в противном случае мелкотоварные и мелкобуржуазные тенденции усугубят кризис31Ричард Косолапов — Горбачёву (1986 год) // Livejournal. — URL: https://new-rabochy.livejournal.com/744373.html (дата обращения: 10.03.2024)..

Косолапов выступал за то, чтобы реформы переориентировали советские предприятия с извлечения прибыли на удовлетворение потребностей трудящихся. В решающий момент партия с помощью «классического марксизма-ленинизма» должна была искоренить явления «археократии» и консерватизма, застойности и бюрократизма, «показухи» и коррупции32Ричард Косолапов — Горбачёву (1986 год) // Livejournal. — URL: https://new-rabochy.livejournal.com/744373.html (дата обращения: 10.03.2024)..

В финальную версию программы, принятой на XXVII съезде в марте 1986 года, вошло предложение Косолапова. В нём он предлагал ввести строгий контроль качества продукции и рентабельности предприятий — причём этот контроль должны были осуществлять сами предприятия. Хозяйственные органы получили бы больше полномочий, что, по задумке, помогло бы удовлетворить потребности населения33Ричард Косолапов — Горбачёву (1986 год) // Livejournal. — URL: https://new-rabochy.livejournal.com/744373.html (дата обращения: 10.03.2024)..

За месяц до съезда, после внутрипартийных интриг, Косолапова исключили из ЦК и сняли с должности главного редактора «Коммуниста». Горбачёву были не нужны неосталинисты в команде. В мемуарах он охарактеризовал Косолапова как «“теоретического” глашатая антиперестроечной реакции с позиций неосталинизма»34Горбачёв М. С. Понять перестройку: Почему это важно сейчас. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. — С. 28..

Нина Андреева и идеология перестройки

Гласность, новые идеи, мнения и общественные объединения к 1988 году побудили партийное руководство задуматься о том, какой должна быть идеология перестройки. Горбачёв писал в мемуарах:

«Эта новая реальность [Имеется в виду, гласность и перестройка — прим. автора.] воспринималась общественным сознанием в различных, порой причудливых вариантах. Поскольку гласность вскрыла многие пороки нашей действительности, необходимость перестройки мало кто отрицал […] Но за кажущимся единством стояли различные, иногда прямо противоположные представления»35Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Книга 1. — М. : Новости, 1995. — С. 379..

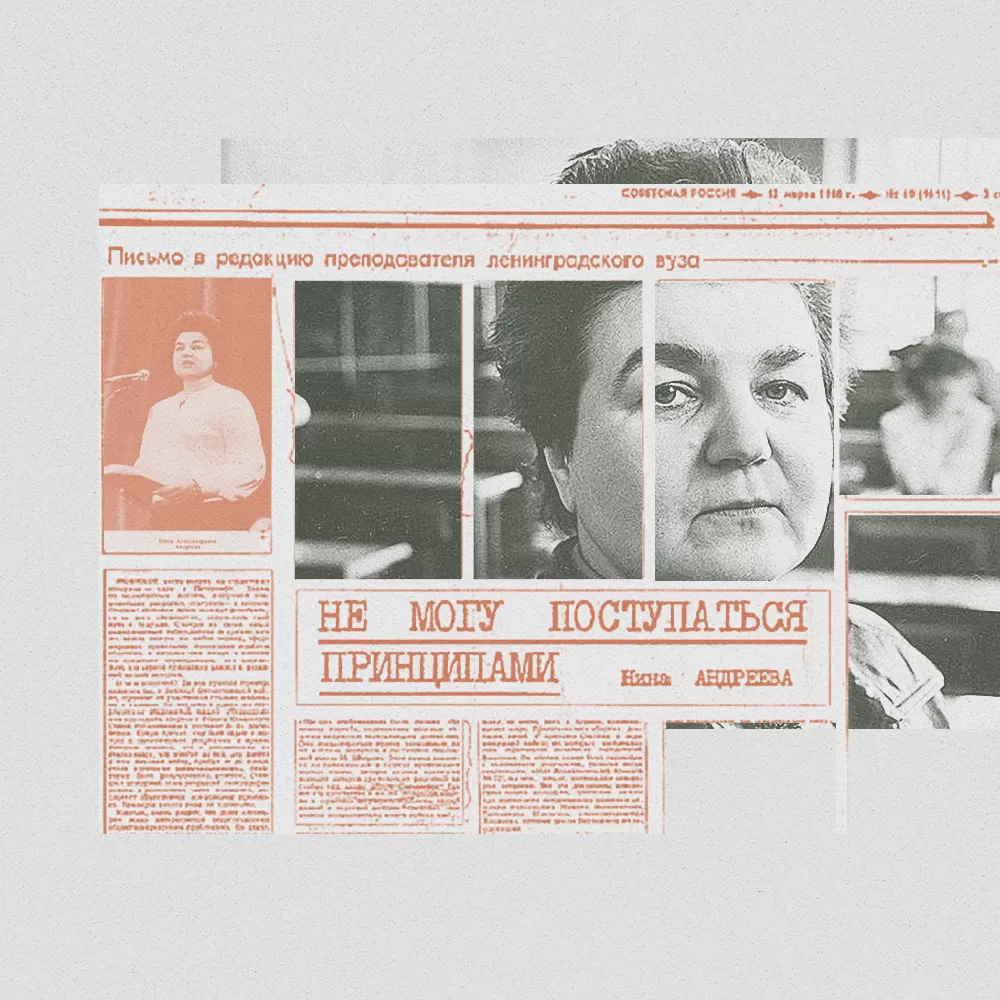

Выше мы писали, что группы номеклатуры по-разному понимали реформы. В марте 1988 года в газете «Советская Россия» опубликовали письмо преподавателя Ленинградского технологического института Нины Александровны Андреевой «Не могу поступаться принципами». Письмо показало партийным функционерам, что разлад о будущем перестройки есть и в обществе.

Авторы монографии «Перестройка и крах СССР. 1985–1993» историки Александр Безбородов, Наталья Елисеева и Владимир Шестаков назвали письмо Андреевой «манифестом противников перестройки»36Безбородов А. Б. Елисеева Н. В., Шестаков В. А. Перестройка и крах СССР. 1985–1993. — СПб. : Норма, 2010. — С. 87.. Это либерально-демократический штамп, в который верят даже некоторые коммунисты37Пример такой позиции коммунистов есть в ранее упомянутом ролике «Трудовой России»: «НИКТО НЕ ВЫШЕЛ В ЗАЩИТУ СССР!» 1991–1992 гг. Самый большой миф российской пропаганды // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=sJUzmmatw-c (дата обращения: 19.01.2024)..

В статье Нина Андреева не критиковала ни перестройку, ни деятельность Горбачёва.

Перестройка была масштабным процессом, и разные группы советских граждан хотели найти себя в нём.

Нина Андреева думала, как должны выглядеть дальнейшие преобразования. В письме её волновал не факт перестройки, а то, как её воспринимало общество:

«В многочисленных дискуссиях, проходящих сегодня буквально по всем вопросам обществознания, меня как преподавателя вуза интересуют прежде всего те вопросы, которые непосредственно влияют на идейно-политическое воспитание молодежи, её нравственное здоровье, её социальный оптимизм»38Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 14..

Андреева не хотела, чтобы перестройка остановилась, но считала важным связать её с действиями предыдущих поколений строителей социализма:

«Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство первопроходцев социализма. Думаю, что именно с этих партийно-классовых позиций мы и должны оценивать историческую роль всех руководителей партии и страны, в том числе и Сталина»39Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 15..

Сталина нельзя было исключать из картины борьбы российского пролетариата за социализм. Иосиф Виссарионович, по мнению Андреевой, как и любая личность, был противоречивой фигурой. Андреева подчёркивала, что вместе с советскими гражданами негодует о массовых репрессиях 1930-х. В то же время здравый смысл Андреевой «решительно протестует против одноцветной окраски противоречивых событий»40Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 15.. Да, при Сталине были проблемы. Но кто не без греха?

Социализм необходимо строить, а перестройка вскрыла проблемы советского общества. Нина Андреева считала, что «антисоциалистические элементы размывают грани и критерии научной идеологии, манипулируя гласностью, насаждают внесоциалистический плюрализм, что объективно тормозит перестройку в общественном сознании»41Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 23.. Главный вопрос дискуссий того времени: какой класс или слой общества являлся руководящей силой перестройки?

Андреева выделяла здесь две негативные тенденции: «леволиберальную» и «неославянскую».

Сторонники первой проповедовали «леволиберальный интеллигентский социализм» и космополитизм — именно они под маской общечеловеческий ценностей и гуманизма искажали, по её мнению, историю страны.

Вторую тенденцию Андреева называла «крестьянским социализмом». У его сторонников были такие признаки:

— «Непонимание исторического значения Октября для судеб Отчизны»,

— «односторонняя оценка коллективизации как “страшного произвола по отношению к крестьянству”»,

— «некритические воззрения на религиозно-мистическую русскую философию»,

— «старые царистские концепции в отечественной исторической науке»,

— «нежелание видеть послереволюционное расслоение крестьянства, революционную роль рабочего класса»42Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 22..

Бороться против этих разрушительных тенденций и неформалов, их исповедующих, можно было с помощью ортодоксального марксизма. Нина Андреева призывала использовать как кредо высказывание Горбачёва с февральского пленума ЦК КПСС:

«Мы должны и в духовной сфере, а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать руководствуясь нашими, марксистско-ленинскими принципами. Принципами, товарищи, мы не должны не поступаться ни под какими предлогами»43Андреева Н. А. Не могу поступаться принципами // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 24..

Письмо Андреевой не было неожиданным откровением. Ещё в брежневское время Андрееву исключили из партии и уволили с работы за критику первых лиц института и активные выступления на партсобраниях, но вскоре её восстановили в партии и в должности44Кто же вы, Нина Андреева? // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 52..

Андреева была принципиальным человеком и ждала возможности высказать свои идеи. Такой возможностью стала перестройка.

Жёстко на мнение Андреевой отреагировали и в этот раз. На заседании Политбюро 24–25 марта поднимался схожий с письмом круг проблем — куда идёт перестройка и как её надо воспринимать. Первым выступил Горбачёв. Его обеспокоило, что ряд членов Политбюро — Виталий Воротников45Председатель Совета министров РСФСР в 1983–1988 годах, член Политбюро в 1983–1990 годах., Андрей Громыко46Министр иностранных дел СССР в 1957–1985 годах, член Политбюро в 1973–1988 годах., Егор Лигачёв — оценили статью как «эталон, образец современной перестроечной публицистики»47Горбачёв М. С. Жизнь и реформы. Книга 1. — М. : Новости, 1995. —. С. 382.. Горбачёв в противовес им назвал письмо «антиперестроечной платформой».

Александр Яковлев присоединился к мнению Горбачёва. Статья Андреевой, по мнению Яковлева, была «ориентирована не на консолидацию и сплочение нашего общества на платформе перестройки, а на разделение, размежевание, противопоставление друг другу различных его групп и слоев»48Тезисы к выступлению А. Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС по поводу статьи Н. А. Андреевой в газете «Советская Россия» // Фонд Александра Яковлева. — URL: https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1023666 (дата обращения: 30.03.2024). Для Яковлева важна была не сама публикация, а то, что с ней согласилась часть общества и Политбюро.

Горбачёву, Яковлеву и реформистам стало ясно: не всё общество и не вся партия готовы следовать за ними в перестройке.

Андреева обращалась к заявленным ЦК принципам марксизма-ленинизма, продвигала своё понимание перестройки. Горбачёв и реформисты имели другие планы. Он вспоминал, что Андреева «прояснила позиции» перед XIX партийной конференцией49Горбачёв М. С. Жизнь и реформы. Книга 1. — М. : Новости, 1995. — С. 387.. Лигачёва обвинили в тайном руководстве над Андреевой. Сама Андреева и не скрывала, что его выступление на февральском пленуме повлияло на содержание статьи50Нина Александровна Андреева // Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991: Сб. материалов. — СПб. : Серебряный век, 2009. — С. 402.. Теперь генсек приобрёл алиби: обвиняя консерваторов в расколе общества, он получил возможность отодвинуть их на вторые позиции в партии.

Дискуссии на заседании Политбюро завершились публикацией в газете «Правда» статьи Яковлева «Принципы перестройки: революционность мышления и действий».

И Яковлев, и Андреева в своих статьях обращались к Ленину, к марксистско-ленинским принципам, ругали «врагов социализма» и бюрократию. Но это было лишь внешним сходством, содержание и цели статей были разными.

Яковлев писал:

«Так как же сегодня надо “спасать” социализм?

Или сохранить авторитарные методы, практику бездумного исполнительства и подавления инициативы? Сохранить порядок, при котором пышным цветом расцвели бюрократизм, бесконтрольность, коррупция, лихоимство, мелкобуржуазное перерождение?

Или вернуться к ленинским принципам, сутью которых являются демократия, социальная справедливость, хозрасчёт, уважение к чести, жизни и достоинству личности. Вправе ли мы перед лицом невыдуманных трудностей и неудовлетворённых потребностей народа держаться за те же подходы, которые сложились в 30-е и 40-е годы?»51Яковлев А. Н. Принципы перестройки: Революционность мышления и действий // Правда. — 1988. — 5 апреля..

Перестройка для Яковлева и Андреевой представляла два разных процесса. Они трактовали «ленинские принципы» исходя из своей позиции, а не из самого Ленина.

Если Андреева видела причину кризиса в отходе от марксистско-лениниских принципов, то Яковлев объяснял это консервативностью мышления и последствиями авторитаризма. Андреева хотела, чтобы перестройка преодолела застойные явления и продолжила «правильный» путь строительства социализма в революционном духе Ленина и Сталина.

Александр Яковлев отметал результаты практически всего пути соцстроительства в России и не допускал разногласий по этому вопросу. Яковлев попросту заклеймил статью Нины Андреевой «манифестом антиперестроечных сил»52Яковлев А. Н. Принципы перестройки: Революционность мышления и действий // Правда. — 1988. — 5 апреля..

Нина Андреева отвергала обвинения Яковлева. В открытом письме на XIX партконференцию она подчёркивала, что в своём письме лишь пыталась осмыслить роль марксизма-ленинизма, партии и рабочего класса в перестройке общества:

«Развитие событий в идейной жизни нашей страны за последние три месяца полностью подтвердило все опасения, и мне остается поблагодарить “Правду”, которая помогла многим лучше понять и высветить то, что в условиях расширения демократии и гласности у нас в стране ясно обозначились группы, чьи социальные запросы явно расходятся с коренными интересами рабочего класса и широких слоев трудящихся, а значит, и с перестройкой, сколько бы они ни превозносили её на словах»53Андреева Н. А. Открытое письмо на XIX партийную конференцию // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 28..

Нина Андреева заявляла, что сторонники и противники перестройки разделились по классовому признаку. Появившиеся во время застоя мелкая буржуазия и теневики — разрушительная тенденция, трудящиеся — созидательная, коммунистическая. Эту точку зрения копируют и современные сталинисты. Так, «Наука марксизм» пишет, что Съезд народных депутатов представлял интересы национальной буржуазии54Перестройка — продолжение дела Февраля // Вконтакте. — URL: https://vk.com/@marxist_science-perestroika-prodolzhenie-del-fevralya (дата обращения: 30.03.2024).. Однако вплоть до конца перестройки ни какая-либо буржуазия, ни теневики не играли значительной роли в преобразованиях общества55Котц Д., Вир Ф. Путь России от Горбачёва к Путину: гибель советской системы и новая Россия. — М. : URSS, 2013. — С. 123..

Перестройка была не только политикой Михаила Горбачёва на демократизацию общества. Перестройка давала возможность выйти из кризисного застоя в других областях жизни советского общества — экономической, культурной и социальной. Закономерно с началом преобразований «низы» встроились в этот процесс. При всём желании ЦК и Политбюро, бренд перестройки принадлежал не только им или не только Горбачёву и Яковлеву.

Помимо Андреевой, выше мы писали про мысли Ричарда Косолапова об опасности неконтролируемых преобразований. Подобные идеи высказывал и профессор Михаил Васильевич Попов. Весной 1988 года он писал, что после XX съезда КПСС отказалась от «диктатуры пролетариата» и, следовательно, от борьбы с мелкобуржуазными тенденциями в советском обществе. Перестройка, по мнению Попова, должна была, наоборот, «очистить» советское общество от мелкобуржуазных стремлений к личному обогащению, местничеству и карьеризму56Попов М. В. Какая перестройка нам нужна? // Диалог. — 1988. — № 11. — С. 11–15..

Андреева показала, как к перестройке относился пласт советского общества. Это доказывали, по её мнению, отзывы в «Советской России» на её статью. Андреева утверждала, опираясь на письма в свой адрес, что в течение первых трёх месяцев её позицию разделяло свыше полутора тысяч человек57Андреева Н.А. Открытое письмо на XIX партийную конференцию // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 29.. Это могли быть и интеллигенты, и рабочие, и чиновники. Здесь вопрос не в социальной или в классовой их принадлежности, а в первую очередь в общественном сознании. Одни и те же люди в перестройку поддерживали Ельцина, а уже в 96-м голосовали за Зюганова. Всё общество нуждалось в переменах — это объективная часть процесса, а то, как и что менять — субъективная часть его. Чьи лозунги злободневнее, громче и актуальнее — за теми и пойдём. Так большинство людей и рассуждало.

Классы сами не создают себе идеологию. Это чаще всего делает интеллигенция. Потому и декларировали интересы разных социальных групп в перестройке именно интеллигенты вроде Андреевой, Косолапова и Попова.

Горбачёв отказался от коммунистов-консерваторов, Егор Лигачёв же мог возглавить консервативно-коммунистическую тенденцию подобно Ельцину, который стал «звездой» демократических митингов. К тому же и Попов, и Андреева отзывались о Лигачёве положительно. Но тот предпочитал спорить в Политбюро, а не выходить на улицы. Нина Андреева в 1991 году писала:

«Сегодня Егор Кузьмич выражает сожаление, что ему не удалось убедить руководство, Политбюро, членов ЦК, в необходимости широкого партийного обсуждения этих проблем. Однако возникает вопрос, почему он, являясь в те годы “вторым лицом” в партии, не обратился непосредственно к массам коммунистов, миллионам советских людей, которых жизненно касались поднятые им вопросы? Почему ограничились келейными обсуждениями в узком кругу цекистов? Что за этим — недоверие к массам или желание не выносить сор из избы? Наверное, такая верхушечная келейность и способствовала тому, что политизацию вконец деполитизированного застоем населения осуществляют нездоровые, преданные Отечеству силы в партии, а захватившие в свои руки средства массовой информации “дерьмократы”, как их сегодня “по-непарламентски” величают в народе»58Андреева Н. А. Синдром сопричастности // Неподаренные принципы, или Краткий курс истории перестройки: (Избр. ст., выступления). — Саранск : без изд-ва, 1993. — С. 170..

Так или иначе коммунисты-консерваторы поддержки в партии не получили. Партийное руководство их отвергло. Они и их сторонники хотели направить перестройку в русло, отличное от курса демократов и верхов. Оставался один путь — действовать самостоятельно.

Первые организационные попытки

Только в политической борьбе с демократами, по мнению коммунистов-консерваторов, можно было оценить число сторонников марксистско-ленинских принципов.

Товарищ Михаила Попова и член Рабочей партии России Александр Сергеевич Казённов так описывал причины, подтолкнувшие их создавать организации:

«Возникло такое ощущение, что это не политика коммуниста [Имеется в виду политика Горбачёва — прим. автора.], а болтовня типа хрущёвской. Эти мысли породили сомнения, а потом и активность в рядах интеллигенции. Создалось несколько клубов, движений, групп, которые задумались, что что-то идёт не так, что перестройка благ не показывает и скорее всего и не покажет, а нужно действовать как-то самим […] Перестройка? Хорошо. Но она должна быть коммунистической»59Борьба за создание партии рабочего класса в России. Часть 1. Профессор А. С. Казённов // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=xScd5X1jMWU&t=1103s.

Созданные коммунистами-консерваторами организации на равных участвовали в общественно-политической жизни страны. С этого момента начиналось современное левое движения в России.

Политклубы

Ричард Косолапов после «изгнания» из ЦК сохранил высокий авторитет в академической и политической среде. В 1987–1989 годах в Москве он вместе с коллегами-учёными из МГУ — Алексеем Сергеевым60Доктор экономических наук, член ЦК КПСС в 1990–1991 годах. В 1990-х годах секретарь ЦК РКРП. и Владимиром Якушевым61Доктор экономических наук. Один из основателей РКРП. основал первую консервативно-коммунистическую организацию — Ассоциацию научного коммунизма. Её целью было «развитие марксистско-ленинского учения в условиях перестройки»62Трушков В. Ричард Косолапов — и этим всё сказано // Правда. — 2020. — 26 марта. — URL: https://www.politpros.com/events/8294/ (дата обращения: 30. 03. 2024)..

Подобная организация появилась в Ленинграде. В октябре-ноябре 1988 года инициативная группа преподавателей ленинградских университетов создала Общество научного коммунизма. Его руководителями стали Василий Ельмеев63Советский и российский учёный. Доктор экономических и философских наук. и Михаил Попов.

Устав Общества научного коммунизма написал Василий Ельмеев. Цель организации походила на цель Ассоциации научного коммунизма Косолапова:

«…соединение усилий его членов по развитию и пропаганде марксизма-ленинизма и творческой реализации ленинских идей в ходе перестройки, социалистического и коммунистического строительства»64Устав и задачи Общества научного коммунизма. — Л. : без изд-ва, 1988. — С. 1..

Курс руководства КПСС коммунисты-консерваторы толковали по-своему. Ничего противоречащего партийной риторике в уставе не было. Общество научного коммунизма, чтобы осуществлять программу партии, принятую на XXVII съезде, и решения XIX партийной конференции, выступало за «усиление тесных связей трудящихся и Коммунистической партии — основной руководящей силой ускорения общественного прогресса, выражающей коренные интересы рабочего класса, направленные на уничтожение социальных различий путем материального, социального и духовного возвышения каждого человека»65Устав и задачи Общества научного коммунизма. — Л. : без изд-ва, 1988. — С. 3..

У коммунистов-консерваторов оставалась надежда на ортодоксальные, «здоровые» силы в КПСС. Поэтому до середины 1990 года они не критиковали партийный курс.

Профессора из Общества научного коммунизма не планировали замыкаться в себе. На базе организации каждую неделю проходили заседания дискуссионного клуба «За и против». Их посещали разные слои населения: учёные, общественные деятели, рабочие ленинградских предприятий. В клубе часто выступала Нина Андреева. Посещали клуб и люди с других городов, например москвичи Ричард Косолапов и Алексей Сергеев. Авторитет Косолапова только повышал интерес к клубу. На заседаниях могли присутствовать до полутора тысяч человек66Михаил Васильевич Попов // Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991: Сб. материалов. — СПб. : Серебряный век, 2009. — С. 591.. Со временем в Ленинграде появилась целая сеть из десятков политклубов67Что такое … Объединённый фронт трудящихся? // Смена. — 1989. — Июнь..

Затем, в начале 1989 года, коммунистические политклубы Ленинграда объединились в городской совет политклубов рабочих «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки».

Отношения с партийным руководством у коммунистов-консерваторов не сложились. Хотя на местах могло быть сотрудничество с партийцами. Например, в ленинградском обкоме КПСС были идейные коммунисты, поэтому к советам политклубов присоединились первый секретарь Петроградского райкома КПСС Юрий Раков, первый секретарь Смольнинского райкома Валерий Полосин и председатель исполкома Смольнинского района Анатолий Чаус68Михаил Васильевич Попов // Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991: Сб. материалов. — СПб. : Серебряный век, 2009. — С. 591.. Кроме них, из партии никто не поддержал этот клуб.

Задачи политклуба «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки» соответствовали задачам Общества научного коммунизма. В политике члены политклуба нацеливались:

- Возродить Советы как форму диктатуры рабочего класса;

- Преодолеть коррупцию, взяточничество, мелкобуржуазность и бюрократизм в партийно-государственном аппарате;

- Бороться за руководящую роль рабочего класса и партии в социалистической строительстве69Положение о политклубе рабочих «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки». — Л. : без изд-ва, 1989. — С. 3..

С экономическими задачами политклуба всё было интереснее. Он выступал за сочетание централизованного плана и местной инициативы. Кроме того, клуб требовал, чтобы работники кооперативов стояли в равных условиях с рабочими государственных предприятий.

То, что клуб предлагал совместить инициативу предприятий с волей центра, объясняется его отношением к хозрасчёту. Выше мы разобрали, что у Косолапова ещё в 1986 году были подобные идеи. В понимании членов клуба, хозрасчёт, при правильном применении, не должен был стать элементом капитализма: «…за хозрасчётную ориентацию предприятий не на прибыль, а на удовлетворение общественных потребностей, снижение цен и подтверждённую экономию затрат»70Положение о политклубе рабочих «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки». — Л. : без изд-ва, 1989. — С. 3..

Михаил Попов в феврале 1989 года подробнее писал о хозрасчёте. Он напоминал, что XXVIII съезд КПСС постановил снижать цены на продукцию вместе с увеличением количества товаров. Но цены вместо этого росли. Позднесоветская система хозрасчёта ориентировала предприятия на прибыль, то есть на увеличение стоимости продукции и трудозатрат71Здесь позиция Михаила Попова неожиданно совпала с позицией экономиста Алексея Сафронова о том, что советские предприятия были заинтересованы не в реальном развитии производства, а в искусственном увеличении стоимости продукции: Принципы работы и этапы развития экономики СССР. Алексей Сафронов // Лекция в МФТИ 30.10.2022 // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=3H07URgFB4s (дата обращения: 01.04.2024)..

Попов считал, что если планомерно снижать цены на изделия предприятий, то это повысит их самостоятельность. Тогда, продолжал Попов, Центральные плановые органы будут устанавливать норму затрат на производство, а предприятия — следить за тем, чтобы рабочие тратили меньше времени на производство продукции. Стимулом для рабочих выступало бы уменьшение рабочего времени72Попов М. В. Как выйти из прорыва? // Диалог — 1989. — № 5. — С. 11–12.. Так Попов нашёл, как ему казалось, выход из проблемы «мягких бюджетных ограничений» в плановой экономике73Подробнее об этой проблеме можешь узнать из ролика Алексея Сафронова: Янош Корнаи и его объяснение причин дефицита в соцстранах. Алексей Сафронов // План А № 10 // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=qGVDRk43-CI (дата обращения: 01.04.2024)..

Коммунисты-консерваторы призывали бороться и с теневым рынком. Они выступали «за экспроприацию доморощенных миллионеров и сросшихся с ними коррумпированных элементов, осуществление в этих целях денежной реформы»74Положение о политклубе рабочих «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки». — Л. : без изд-ва, 1989. — С. 5.. Денежная реформа, по их мнению, позволила бы изъять половину средств из сберегательных касс: Попов считал, что более 50 % денег принадлежало там «подпольным миллионерам», появившимся за годы застоя. Кроме денежной реформы, Попов предлагал сократить количество управленческих кадров, поскольку, по его словам, это повысило бы эффективность реального (?) производства75Попов М. В. Как выйти из прорыва? // Диалог — 1989. — № 5. — С. 9–10..

Политклубы коммунистов-консерваторов не стремились отменить преобразования и вернуться к сталинской системе.

Они поддерживали преобразования, но в «революционном духе» Ленина и Сталина.

Мы не будем оценивать, насколько верным были реформы в СССР во время Ленина и Сталина. Проблемы периода 1917–1954 годов разбирают другие исследователи. Отметим лишь, что условные консерваторы изначально не были простыми сталинистами и поборниками доперестроечной брежневской системы — коих можно найти сейчас среди современных «советских патриотов» вроде Дмитрия Пучкова.

Коммунисты-консерваторы думали, как выйти из кризиса брежневского застоя. Их консерватизм проявлялся только в том, что они отстаивали принципы ортодоксального марксизма.

Выборы на I Съезд народных депутатов СССР

Избирательная кампания и выборы народных депутатов в Ленинграде зимой-весной 1989 года показали, насколько влиятельными были коммунисты-консерваторы.

Выборы в Ленинграде проходили так: один депутат избирался от всего города по национально-территориальному округу и 14 депутатов — от городских округов.

Аппаратчик Алексей Большаков был единственным, кто 26 марта баллотировался «против всех» по национально-территориальному округу. Людям не понравилась безальтернативность выборов, поэтому 51 % избирателей проголосовал против аппаратчика. В итоге никого по этому округу не избрали.

В городских округах ситуация тоже была сложная: все аппаратчики, кроме Бориса Гидаспова, проиграли. Старые партийные деятели не привыкли к новым реалиям: надо было выступать перед избирателями, агитировать их, конкурировать с другими кандидатами.

Неформалов-демократов, объединившихся в общественный комитет «Выборы-89» 26 марта, аппаратчики не подпустили к выборам. На выборы попали менее «опасные» кандидаты — Анатолий Собчак76Доктор юридический наук. Народных депутат СССР в 1989–1991 годах, мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годах. Один из ближайших соратников Бориса Ельцина., Юрий Болдырев77Инженер. Народный депутат СССР в 1989–1991 годах, Главный государственный инспектор Российской Федерации в 1992–1993 годах. Один из основателей Ленинградского народного фронта., Борис Никольский78Советский и российский писатель. Главный редактор журнала «Нева» в 1984–2006 годах.. Комитет «Выборы-89» в листовках называл их сторонниками радикальной демократической перестройки79Выборы народных депутатов СССР в Ленинграде 26 марта 1989 года // Agitclub. — URL: http://www.agitclub.ru/vybory/gor89/spb1.htm (дата обращения: 04.04.2005)..

Поскольку 26 марта по национально-территориальному округу никого не избрали, перевыборы поставили на 14 мая. Одновременно прошли перевыборы по 4 городским округам, где ранее тоже никого не избрали. Аппаратчики уже не контролировали регистрацию кандидатов и после такого разгрома боялись выставлять своих представителей. Тогда в избирательную гонку включились неформалы-демократы.

Юрий Раков предложил политклубу «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки» выставить на выборы по национально-территориальному округу трёх кандидатов: рабочих Анатолия Пыжова и Игоря Красивина и профессора Михаила Попова.

Программа кандидатов по ключевым вопросам повторяла программные документы политклубов — например, по вопросам экономики и роли партии и советов в социалистическом строительстве. Рассмотрим лишь то, как консервативно-коммунистические кандидаты относились к гласности и неформальным организациям.

Попов в апреле 1989 года говорил:

«…гласность носит эмбриональный характер и не может удовлетворить широкие массы»80Кандидаты в народные депутаты СССР. Всего дороже — истина // На страже родины. — 1989. — № 100..

С помощью гласности, по мнению Попова, нужно было не только рассказывать о «чёрных пятнах» советской истории и превращать их в «чёрные полосы».

Главная задача гласности и депутатского корпуса была в том, чтобы освещать проблемы рабочих и производства.

Сейчас Попов называет большинство общественно-политических организаций перестройки «агентами буржуазии». Но тогда он говорил иначе:

«Я против экстремистских обществ. Но не следует всем неформальным объединениям приклеивать ярлык антиобщественных, не дав им высказаться и не подвергнув гласному анализу их программы»81Кандидаты в народные депутаты СССР. Всего дороже — истина // На страже родины. — 1989. — № 100..

Связи в обкоме Ленинграда давали коммунистам-консерваторам преимущества на местных выборах. Так, Юрий Раков предоставил кандидатам автомобиль, на котором они ездили на митинги, чтобы выступать перед избирателями. Коммунистов-консерваторов печатали в главной партийной газете города — «Ленинградской правде». Их приоритетно пускали выступать по телевидению.

Во время избирательной кампании коммунисты-консерваторы пытались установить связи с рабочим движением. На предприятиях формировались советы: например, доверенное лицо Попова — рабочий Евгений Тимофеев создал ленинградское объединение рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи82Рабочая партия России. Часть 1. Предпосылки создания партии рабочего класса в России. М. В. Попов // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=dHp9Ji3BDf8&t=4571s (дата обращения: 19.01.2024)..

Усилий коммунистов-консерваторов оказалось недостаточно. На выборах 14 мая Красавин получил 1,07 % голосов, Пыжов — 0,67 %, Попов — 0,58 %. И коммунистов-консерваторов, и неформалов-демократов обогнал «супер кандидат» — следователь Николай Вениаминович Иванов с 61 % голосов83Выборы народных депутатов СССР в Ленинграде 14 мая 1989 года // Agitclub. — URL: http://www.agitclub.ru/vybory/gor89/spb3.htm (дата обращения: 05.04.2024)..

Пыжов, Красавин и Попов не были популярны. А Николай Иванов — вместе с Тельманом Гдляном84Следователь по особо важным делам при прокуратуре СССР. Народных депутат СССР и член МДГ в 1989–1991 годах. — прославился расследованием «хлопкового дела»85Серия уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях, выявленных в Узбекской ССР в 1970–1980-х годах.. Связи с известным тогда Ельциным прибавляли Иванову политических очков.

Предвыборные лозунги Иванова отличались популизмом. Он заявлял, что его основная цель — борьба с организованной преступностью и возвращение народу награбленного имущества86Выборы народных депутатов СССР в Ленинграде 14 мая 1989 года // Agitclub. — URL: http://www.agitclub.ru/vybory/gor89/spb3.htm (дата обращения: 05.04.2024).. Всё просто и без каких-то «диктатур пролетариата» и «борьбы с мелкобуржуазностью», которые воспринимались как рудименты старой советской системы. У Иванова было самое выигрышное положение — его образ борца с коррупцией и бюрократией сам притягивал избирателей.

Ни неформалы-демократы, ни коммунисты-консерваторы останавливаться не собирались. В 1988 году в Прибалтике и в Москве возникли народные фронты — широкие общественно-политические объединения87Многие неформальные организации хотели демократизации социализма и сохранить Союз. Потому не все неформалы в дальнейшем наладили взаимоотношения с народными фронтами. Исключением был Московский народный фронт. Его основной костяк составили социалисты, а не демократы и националисты..

Ленинградская демократическая общественность тоже создала свой фронт. 15 марта 1989 год на митинге был учреждён инициативный комитет Ленинградского народного фронта (ЛНФ). В листовке инициативный комитет так оценивал общественно-политическую ситуацию в стране:

«Народ отказал в доверии партийным и советским руководителям города. Мы голосовали против, потому что не верим обещаниям номенклатурных чинов покончить с ведомственным произволом, хозяйственной безответственностью и социальной несправедливостью. Содействовать коренному оздоровлению обстановки в городе должно массовое демократическое движение, объединённое в Ленинградский Народный фронт»88Обращение к ленинградцам // Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991: Сб. материалов. — СПб. : Серебряный век, 2009. — С. 148–149..

Сегодня Михаил Попов называет эти народные фронты «боевым отрядом буржуазии для уничтожения социализма и проведения буржуазной контрреволюции»89Болдырев стоял на стрёме. Профессор Попов // YouTube. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=cJKDsVGaCEA. Профессор явно переоценивает степень осознанности буржуазии, зарождавшейся тогда в советском обществе.

Малочисленная советская буржуазия в виде «теневиков» была не в состоянии мобилизовать столь широкие народные массы. Советские люди без чьего-либо наставления шли в народные фронты, потому что их лозунги были просты и понятны каждому. Члены народных фронтов в своих словах и поступках выражали недовольство общества по поводу засилья бюрократии и несоответствия партийной идеологии реальности.

За программами народных фронтов не стояла здравая альтернатива советской системе. Проблемы со свободой слова, господство партийной идеологии сформировали у граждан низкую политическую сознательность.

Популисты-лидеры народных фронтов в конечном итоге направили общественное недовольство в русло уничтожения социализма.

Кандидаты от политклубов проиграли выборы, но их избиратели и связи остались. Коммунисты-консерваторы решили опередить демократов.

В конце мая на митинге, организованном Мариной Салье — одним из создателей ЛНФ, — Михаил Попов, Анатолий Пыжов и Игорь Красавин призвали граждан вступать в Объединённый фронт трудящихся (ОФТ)90Михаил Васильевич Попов // Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985–1991: Сб. материалов. — СПб. : Серебряный век, 2009. — С. 592.. 13 июня прошёл Учредительный съезд ОФТ Ленинграда и Ленинградской области. За неделю до этого в Москве состоялась Учредительная конференция общества «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», его лидером стала Нина Андреева.

Ельцинисты, неформалы, коммунисты-консерваторы — все они стремились помочь советскому обществу выйти из кризиса. Только коммунисты-консерваторы желали продолжить путь, по которому страна шла до Хрущёва. Остальное общество в период застоя разочаровалось в советском социализме.

Коммунистические лозунги в глазах населения всё больше выступали как лицемерное прикрытие привилегий бюрократии91Колганов А. И. Путь к социализму: пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику «перестройки». — М. : Ленанд, 2018. — С. 374.. Проблемы сталинско-брежневского СССР воспринимались неотъемлемой чертой коммунизма. Это подкреплялось антисталинизмом, насаживаемым радикальными реформистами. Александр Яковлев после распада СССР так описывал их идеологическую концепцию:

«Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и “нравственным социализмом” — по революционаризму вообще.

Начался новый виток разоблачения “культа личности Сталина”. Но не эмоциональным выкриком, как это сделал Хрущев, а с чётким подтекстом: преступник не только Сталин, но и сама система преступна»92Яковлев А. Н. Большевизм — социальная болезнь XX века // Чёрная книга коммунизма. — М. : Три века истории, 2001. — URL: http://agitclub.ru/gorby/ussr/blackbook1.htm (дата обращения: 05.04.2024)..

В таких условиях ортодоксальный ОФТ закономерно воспринимался людьми как реакционная организация, созданная «сверху» консерваторами из обкома. Неформал Александр Верховский писал:

«Про Ленинградский ОФТ слышали или читали уже все. И плохое и хорошее, но хорошее — только в “Советской России”, “Труде” и тому подобных изданиях. Так что ОФТ приобрёл, наверное, столь же устойчиво отрицательную репутацию, как и “Память”93Общество «Память» — общественно-политическая организация, основанная в 1987 году. Организация стояла на ультраправых монархических и антисемитских позициях.. Следовательно — отрезан, стеной отгорожен от “демократического стана”…»94Верховский А. Советский человек — активная жизненная позиция // Панорама. — 1989. — № 7. — URL: http://www.panorama.ru/gazeta/1-30/p07oft.html(дата обращения: 05.04.2024).

Московские демократы тоже критиковали ОФТ. Член клуба «Московская трибуна» Виктор Шейнис заявлял, что главное препятствие на пути демократии и угроза «правого»95В годы перестройки ортодоксальных марксистов и коммунистов называли «правыми», демократов — «левыми». популизма был ОФТ96Верховский А. На «Московской трибуне» // Панорама. — 1988. — № 12. — URL: http://www.panorama.ru/gazeta/1-30/p12mtr.html (дата обращения: 05.04.2024)..

Демократическое движение и партийное руководство не хотели сотрудничать с коммунистами-консерваторами.

Рядовых граждан тоже не впечатляли марксистско-ленинские лозунги — это доказывали результаты выборов.

Но это было временным поражением. Перестройка шла дальше, вопрос «Куда мы идём?» становился острее, а общественно-политические силы — радикальнее. Коммунисты-консерваторы готовились отстаивать марксистско-ленинские принципы.

От перестройки к современности

К середине 1980-х в СССР сложился особый, хотя и не очень большой, пласт людей. Это были рабочие, интеллигенты, рядовые партийцы. Социальным положением они не отличались от сторонников демократов. Но годы застоя не разочаровали их в идеях коммунизма. У них остался романтический образ социалистического строительства в дохрущёвский период. Перестройка дала им возможность высказываться.

Современное левое движение формировалось не в обстановке сопротивления начинаниям перестройки. Независимые от партийного руководства коммунисты боролись за свою линию преобразований в ней.

Да, они считали Сталина правильным строителем коммунизма. Да, они видели везде буржуазию и жили в своей реальности, соответствующей 1917–1953 годам. Да, они считали, что рабочие по умолчанию сознательны и станут отстаивать коммунистические принципы. Это было ошибкой.

Но надо учитывать условия, в которых они действовали: марксизм в СССР находился в кризисе, партийное руководство под лозунгами о ленинских принципах двигалось в сторону социал-демократии, в глазах общества коммунисты-консерваторы были сторонниками массовых репрессий. Потому даже с их спорной риторикой и тактикой в чём-то ими можно восхищаться.

Коммунисты-консерваторы, в отличие от большинства аппаратчиков, были искренними людьми. Они — результат эволюции коммунистического движения в России. У них мы, современные левые, можем научиться не бояться высказывать свои взгляды и встраиваться в масштабные общественные процессы. Они шли дальше декларирования своих идей и цитат Ленина, пытались осмыслить советский опыт и показать его проблемы.

Коммунисты-консерваторы проиграли демократам и аппаратчикам в 1988–1989 годах, но они не разочаровались в себе и продолжили бороться. В следующий раз рассмотрим, как коммунисты-консерваторы взаимодействовали с рабочим классом, почему поддерживали суверенизацию РСФСР и как участвовали в создании предшественницы КПРФ.

ОФТ являлся «предком» большей части российских коммунистических организаций. Например, на основе ОФТ появилась РКРП, из РКРП выделился интернет-журнал Lenin Crew, а из него появилась /spichka.

Вместе с развитием ОФТ и других организаций в годы перестройки мы проследим, как развивалось современное левое движение в России. Профессор Попов образца 1989 года как-то же стал профессором Поповым 2024 года. Нам предстоит узнать почему.

* Борис Юльевич Кагарлицкий признан в России иностранным агентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

Советские люди при капитализме. Книга Дмитрия Маслова

Как жили советские люди и почему они променяли СССР на Россию 90-х — рецензия

Советские люди при капитализме. Книга Дмитрия Маслова

Как жили советские люди и почему они променяли СССР на Россию 90-х — рецензия

Перестройка: Интервью с Андреем Колгановым

Перестройка глазами партийных группировок — беседа «Спички» и Андрея Колганова

Перестройка: Интервью с Андреем Колгановым

Перестройка глазами партийных группировок — беседа «Спички» и Андрея Колганова

Как защитить рабочих? Ответ из Воронежа

Эти марксисты вышли против MAX — интервью с героями

Как защитить рабочих? Ответ из Воронежа

Эти марксисты вышли против MAX — интервью с героями

Марксист в отражении либерала. Мой опыт

Твой друг — либерал? Делай как я и смотри, что будет

Марксист в отражении либерала. Мой опыт

Твой друг — либерал? Делай как я и смотри, что будет