Что мы знаем о России, в которой живём

Содержание

Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь

Зачем изучать российское общество

В гайде по кружкам мы писали:

«Чтобы политическое движение могло добиваться результатов, нужно не только ждать подходящих исторических условий — объективного фактора, — но и грамотно действовать в них — субъективный фактор. Если первый фактор от нашей воли не зависит, то на второй мы способны повлиять».

Не разбираясь и не изучая в деталях то, что происходит с обществом, субъективный фактор мы не разовьём.

События последних лет наглядно показали, что мы не только бессильны перед ними в политике, но и не берёмся их всесторонне осмысливать. Застав пенсионную реформу, «коронакризис» или военные конфликты, мы делились с заинтересованным читателем и зрителем скудным анализом ситуации, подкрепляя его избитыми марксистскими формулами.

Плод глубокого исследования не может взяться из ниоткуда: он появится, если вы формировали своё представление об обществе годами.

Чтобы восполнить пробелы в знаниях, предлагаем начать вместе с нами планомерно изучать наше общество.

Можно представить, какие проблемы нас ожидают, — ведь мы не располагаем отделами экономистов, политологов или социологов, которые переосмыслили бы современные теории и исследования и приблизили нас к пониманию ситуации в мире.

Для многих марксистов главный объект исследования — современное российское общество — остаётся будто неприкасаемой темой, за которую браться нужно, но страшно.

Есть немало работ и данных о частных и более-менее общих вопросах устройства российского общества, которые марксистами осмыслены слабо. Приведём только для примера некоторые подобные вопросы.

— Завершилось ли классообразование наёмных работников в основных отраслях после развала СССР?

— По каким регионам и отраслям распределены прослойки наёмных работников и с чем это связано?

— В чём причины относительной стабильности российского политического режима после ухода Ельцина? Каковы пределы его стабильности?

— Каковы объективные и субъективные причины пассивности и аполитичности населения?

— Как работает финансовый и денежный капитал в России и мире?

Чем дольше мы будем откладывать работу над подобными вопросами на потом — словно в ожидании того, как левое движение чудом не одарит нас батальонами учёных-марксистов, — тем больше наши цели и задачи будут опираться на устаревающие идеологемы, а не на понимание действительности.

Чтобы выбраться из этого порочного круга, мы предлагаем решать эту задачу постепенно, не строя с первых же статей «сенсационных» выводов и не вынося громогласных вердиктов о труде тех, кто так или иначе исследовал российское общество до нас.

С каждым разом возвращаясь к изначальным вопросам и всё больше углубляясь в тему, мы поймём на деле, каких знаний нам не хватает. Возможно, таким же путём мы выйдем и на те вопросы, на которые не отвечает классический марксизм.

Кроме того, проект, который мы начинаем, может частично преодолеть разрозненность марксистов. Актуальные вопросы будут поводом для дискуссии с другими организациями, а значит, и для дополнительного сотрудничества, которого марксистам сейчас не хватает.

С чего начать?

Сложно осмыслять и встраивать в систему факты и явления, не имея хотя бы первоначального представления об их основаниях.

Основа общества, или его сущность, — это производственные отношения.

Поэтому в первой статье мы проанализируем те работы, в которых авторы так или иначе описывали производственные отношения современной России. На основе этих теорий мы сможем сформулировать исходный пункт наших исследований и наметить дискуссионные вопросы — от социально-экономических до политических и идеологических, — на которые нам предстоит ответить.

Как до нас понимали экономику постсоветской России

Марксистов или исследователей, использующих марксистский метод, которые бы давали в своих работах оценку российской экономике1Кроме концептуальных работ, мы опирались на данные из экономической истории от таких авторов, как Гирш Ханин и Станислав Меньшиков., немного. Это прежде всего:

— Александр Владимирович Бузгалин и Андрей Иванович Колганов;

— Руслан Солтанович Дзарасов;

— Борис Юльевич Кагарлицкий1.

Первая проблема, с которой мы столкнулись, — почти все работы о российском капитализме опубликованы до 2014 года. Это значит, что последняя треть истории капитализма России осталась без марксистского исследования, в то время как её первые 15 лет осмыслены подробнее всего.

В этих работах авторы осмысляли не только переходные процессы — от советской2Мы считаем, что экономику, господствовавшую в СССР, можно называть социалистической лишь по вектору её развития, по экономической политике, которую проводила компартия. Но она оставалась переходной — от капитализма к социализму. Чтобы, с одной стороны, не путать читателя «переходностями» и, с другой, не исказить нашу позицию по этому вопросу, мы назвали здесь экономику СССР «советской». Тем, кто собрался бросать в нас камни, мы рекомендуем для начала ознакомиться с нашей первой статьёй о переходных обществах. экономики к капиталистической, — но и впервые заговорили о своеобразии российского капитализма. В самых первых работах они задались вопросом, сложился ли в России капитализм как таковой. В 90-х годах для подобного рода вопросов ещё были основания, ведь любой способ производства формируется далеко не сразу.

Например, исходя из отчёта 2004 года Счётной палаты, основные цели приватизации не были достигнуты.3Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы — Председатель Счётной палаты Российской Федерации С. В. Степашин. — М. : Изд-во «Олита», 2004 — С. 86. Несмотря на то что в России были созданы формальные условия для капиталистических отношений, создавались они без оглядки на её производственные цепочки. Зачастую отдельно взятые предприятия приватизировались без учёта их технологических связей с производствами в своей и смежных отраслях. Поэтому эти связи утрачивались, а объёмы производства падали4Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы — Председатель Счётной палаты Российской Федерации С. В. Степашин. — М. : Изд-во «Олита», 2004 — С. 56.. Предприятиями завладели вчерашние «красные директора», которые в новых условиях ориентировались на краткосрочную прибыль или пытались удержать свои производства на плаву и не были нацелены их модернизировать5Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — Изд. 2-е, доп. — М. : Междунар. отношения, 2008 — С. 58–61..

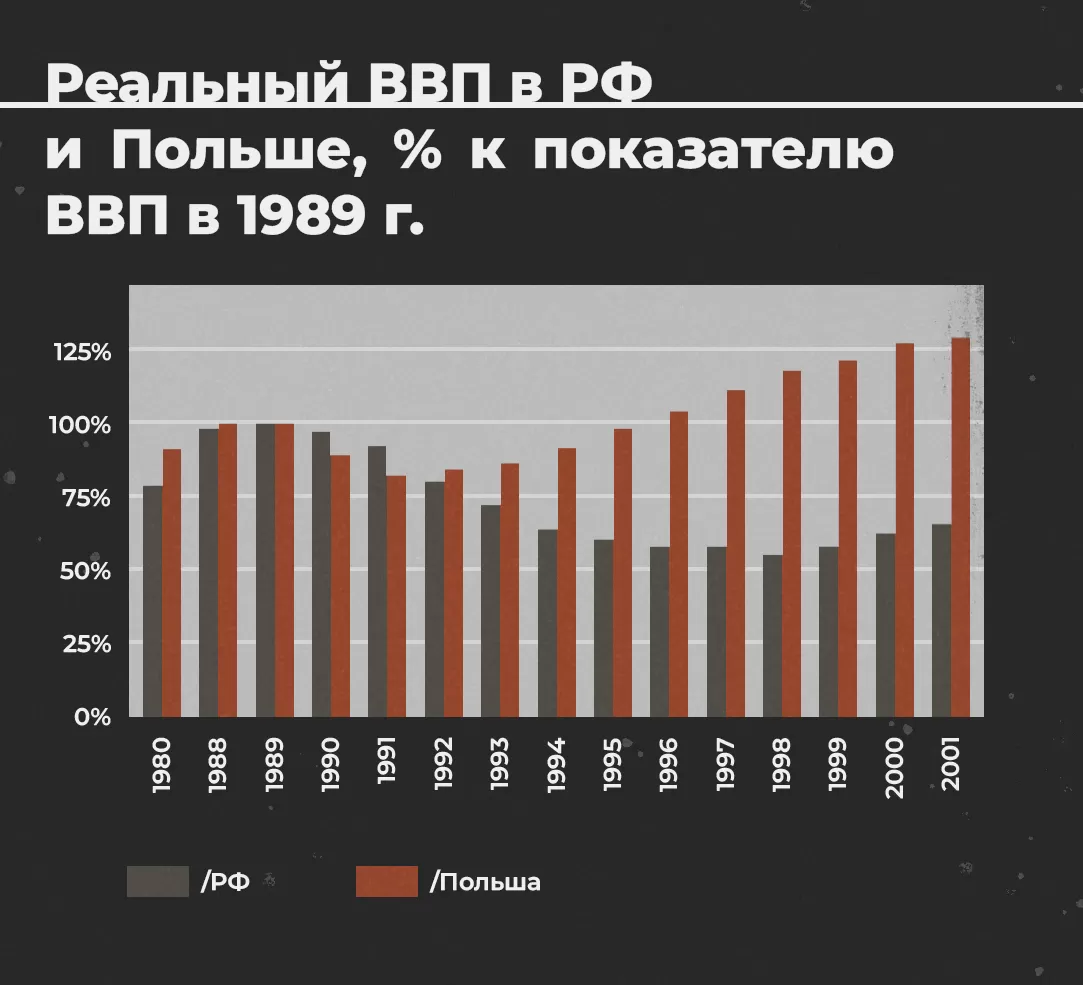

В итоге, откатываясь к рынку, по показателю ВВП Россия в 90-е показывала из года в год всё более удручающие результаты. Такой расклад дал апологетам рынка основания утверждать, что новая власть в России претворяла в жизнь либеральные реформы непоследовательно и необдуманно6Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В. И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 324–326.. Под боком, говорят они, находилась Польша7Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В. И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 312–326. 8Ослунд Андерс. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Андерс Ослунд; пер. с анг. Н. А. Ранневой, А.Ю. Молоканова; под ред. И.М. Осадчей. — М. : Логос, 2011. — С. 411., которая в те же девяностые, казалось бы, «планомерно» выстраивала рыночные отношения, показывая при этом совершенно другую динамику ВВП9Колганов А.И., Бузгалин А.В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем : учебник. — Москва : Проспект, 2020. — С. 485–486..

Есть и другие доводы в пользу того, что в первое постсоветское десятилетие в стране не установились рыночные отношения. К примеру, типичная для капитализма безработица выросла незначительно, и поэтому показатель так называемой трудоизбыточности предприятий оставался на высоком уровне10Аукуционек C. П. Российские предприятия в рыночной экономике. Ожидание и действительность / C. П. Аукуционек, Е. А. Батяева. — М. : Наука, 2001. — С. 71–83., что было присуще больше для советского общества11Колганов А.И. Путь к социализму: пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику «перестройки». Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : ЛЕНАНД, 2018. — С. 157. 12Я. Корнаи. Дефицит. 1990 г. [Пер. С. Берзиной, С. Булаха и др.]. — Москва : Наука, 1990. — С. 276–279..

Косвенно о нетипичном для рынка поведении говорят, например, сравнительные опросы предпринимателей российской и голландской обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного сектора. Из девяти вариантов целей ведения бизнеса порядка 70–80 % голландских производителей выбирают прибыль. В то же время у российских бизнесменов эта цель стоит на третьем месте — после поддержания благополучного финансового состояния фирмы и обеспечения выпуска продукции13Аукуционек C. П. Российские предприятия в рыночной экономике. Ожидание и действительность / C. П. Аукуционек, Е. А. Батяева. — М. : Наука, 2001. — С. 27–29..

Если обобщать первые работы по воззрениям о том, какой уклад сложился в России в 1990-е – начале 2000-х годов, можно выделить две основные группы авторов: кто-то настаивал на том, что в стране сложились переходные отношения, другие уже находили все признаки капитализма.

Мутантный капитализм Бузгалина и Колганова

Первую точку зрения отстаивали Андрей Колганов и Александр Бузгалин.

Со значительной частью их наработок по российской экономике мы согласны, по поводу остальных скажем в конце раздела. Сейчас мы будем разъяснять их описание капитализма, чередуя выдержки из него и факты экономической истории — в подтверждение их оценкам.

Первая половина 1990-х: переход к капитализму

Едва ли государство успело узаконить приватизацию, как Андрей Иванович и Александр Владимирович, в соавторстве с прочими экономистами, выпускают в 1995 году «Экономику переходного периода», где осмысляют экономические перемены последних лет.

В 1992 году, когда массовая приватизация ещё не началась, была заложена её законодательная основа.

При этом новые законы легализовали частную собственность и приватизацию, которая началась подспудно, до развала Союза14Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы — Председатель Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашин. — М. : Изд-во «Олита», 2004 — С. 68–69., что в экономической литературе назвали скрытой приватизацией. Вспомним, как она проходила.

Советское руководство, пытаясь преодолеть кризис, который был налицо к началу 80-х, постепенно узаконивало частную собственность. Сначала оно издало Закон об индивидуальной трудовой деятельности 19 ноября 1986 года15Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время : монография : В 2 т. / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. — Т. 2. Экономика СССР и РСФСР в 1988–1991 годах. — С. 19.. Но из-за множества ограничений в нём большинство теневиков предпочитало и дальше вести дела в нелегальном секторе.

В 1987 году власти разрешили создавать кооперативы в сфере бытового обслуживания, общественного питания и производства товаров народного потребления. Теперь кооперативам разрешалось использовать наёмный труд, хотя и в ограниченных размерах. Но на эти ограничения мало кто обращал внимание — государство переставало контролировать ситуацию в стране.

Кооперативы подходили для легализации деятельности теневых предпринимателей, но они предпочитали и тут скрывать размеры своих доходов16Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время : монография : В 2 т. / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. — Т. 2. Экономика СССР и РСФСР в 1988–1991 годах. — С. 24..

Вклад от кооперативов в экономику хотя и был невысоким, но привёл к некоторым последствиям. Например, соответствующий закон не запрещал государственным предприятиям взаимодействовать с кооперативами. Поэтому руководители государственных предприятий свободно открывали кооперативы и всячески переводили в них ресурсы и средства17Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время : монография : В 2 т. / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. — Т. 2. Экономика СССР и РСФСР в 1988–1991 годах. — С. 36–37..

С помощью другого закона — о предприятиях в 1987 году — руководство страны намеревалось избавить предприятия от зависимости от Госплана. Новый закон запретил министерствам увольнять директоров, сделав их, по сути, собственниками заводов. Правительство Горбачёва, рассчитывая сохранить централизованное планирование, стремилось создать конкурентную среду, которая бы позволила наполнять рынок продуктами массового потребления18Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В. И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 90–91.. Но затея не удалась.

Другой примечательный эпизод из истории скрытой приватизации — приватизация государства государством, как это явление назвала социолог Ольга Крыштановская19Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М. : Захаров, 2005. — С. 307.. Суть этого явления была в том, что между 1989 и 1992 годами чиновники приватизировали то, чем они управляли. В результате некоторые из них перешли из разряда чиновников в бизнесмены, другие — распоряжались подконтрольными предприятиями, оставшись на прежних постах. С их подачи целые министерства превращались в концерны, госбанки — в коммерческие банки, госснабы — в биржи и торговые дома20Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М. : Захаров, 2005. — С. 308..

Яркий пример такого превращения: в августе 1989 года министр газовой промышленности Виктор Черномырдин преобразовал своё министерство в государственный концерн «Газпром», который через год превратился в акционерное общество.

Вслед за министерством газовой промышленности в концерны или корпорации превращались другие министерства. При этом, чтобы сохранить старые политические связи, новоявленные бизнесмены приглашали на работу бывших коллег.21Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М. : Захаров, 2005. — С. 195–197.

На наш взгляд, так советская номенклатура, которая теряла политические позиции, используя оставшуюся власть, переходила в класс собственников.

Рыночные инициативы руководства страны и новые частные предприятия не внесли существенного вклада в экономику. Зато администрация предприятий и чиновники обросли неформальными связями и сплелись с теневыми структурами экономики.

Их доля в общем производстве, по разным подсчётам, к концу 80-х составляла 15–20 %22Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — М. : Междунар. отношения, 2004 — С. 23–24., а было занято в них около 25 % работающего населения23Дзарасов Р. С., Новоженов Д. В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 178..

Исходя из этих фактов можно согласиться с Бузгалиным, что в первой половине 1990-х Россия уже отошла от преобладающих в стране советских производственных отношений, но ещё не перешла к капитализму.

Согласно Бузгалину, экономика страны находилась на пересечении двух тенденций. Первая — общемировая, — когда мировое хозяйство, прежде всего в развитых странах, всё больше приобретало социалистические черты. Вторая тенденция — локальная, российская — когда место доминирующей «государственно-бюрократической» собственности занимала частная24Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 105.. Такое положение и определило своеобразие российской экономики.

Расскажем о первой тенденции лишь в двух словах25Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 165–174.. Бузгалин и Колганов так или иначе описывают её во всех своих работах, когда речь заходит об альтернативе капитализму.

Авторы видят в современных хозяйствах, прежде всего наиболее развитых стран, ростки экономики будущего, или социально-ориентированной экономики.

Во-первых, новейшие технологии позволяют сократить изнуряющий физический труд до минимума и сделать ставку на умственный и творческий труд. Более того, всё большая ориентация на творческий труд вынуждает перестраивать экономику на социально-ориентированный лад26Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 171.. Но при нынешних капиталистических отношениях частично такое могут себе позволить немногие развитые страны, благополучие которых опирается на эксплуатацию других стран.

Во-вторых, связи мирового хозяйства настолько переплетены, а орудия убийства по своему эффекту достигли таких масштабов, что при нынешних отношениях любой социально-экономический кризис или конфликт способен поставить под вопрос существование человечества или даже планеты27Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 167.. Можно избавиться от подобных рисков, если перейти к социально-ориентированным отношениям, при которых будут удовлетворены основные потребности человека, а ограниченные ресурсы планеты будут распределяться рационально.

То, как Бузгалин и Колганов описывают социалистическую тенденцию при капитализме и какие из этого они делают выводы, можно обсудить отдельно, кое в чём — опровергнуть. При этом в своих работах они не показывают, как эта тенденция «преломляется» в российском обществе. Поэтому мы сразу перейдём к обсуждению второй, локальной для России тенденции, которая описана ими гораздо подробнее, чем первая.

В работе 1995 года Бузгалин разбивает её на несколько частей28Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 108.:

- Государственные активы передаются в частную собственность законным путём;

- Государственное имущество присваивается стихийно и незаконно;

- Частные компании, которые формировались в предыдущие десятилетия подпольно, теперь действую законно;

- Новые собственники копят средства и открывают частные компании.

В новейшей истории России каждую из частей этой тенденции можно отследить, а значит, можно и выявить то, как они повлияли на текущие общественные отношения. Бузгалин отмечает, что первые три аспекта объединяет то, что все они связаны с изначально неофициальной, номенклатурно-корпоративной природой собственности и при этом третий аспект — наиболее типичный для российской экономики.

Действительно, доля новых собственников, которые либо напрямую происходили из номенклатуры, либо были как-то с ней связаны, была высокой. В 1993 году около 61 % частников были выходцами из номенклатуры. Среди 39 % предпринимателей, которые не работали в госаппарате, где-то у половины родители были номенклатурными работниками. К началу 2000-х доля номенклатурных выходцев уменьшилась, но оставалась внушительной — порядка 29 %29Крыштановская О. Анатомия российской элиты. — М. : Захаров, 2005. — С. 342–343..

Такой расклад на начало 90-х привёл к существенным последствиям. Например, бизнесмены, развившиеся в теневом секторе, то есть подпольно, после того как начали владеть собственностью легально, принесли с собой старые подходы — обходить законы и несвоевременно платить налоги. Кроме того, они сохранили прежние социально-экономические связи между корпоративными структурами.

В этом отношении показательны сама история ваучерного этапа большой приватизации и то, как к ней приложила руку бюрократия и администрация предприятий.

Напомним, что малая приватизация к концу 1993 года передала значительную долю предприятий потребительского сектора в частное владение. Она сформировала слой мелких собственников — владельцев небольших магазинов и предприятий общественного питания — и небольшую прослойку средних собственников — предприятий лёгкой и пищевой промышленности, автотранспортных и строительных компаний30Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы : монография / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. — С. 29–30..

Большая приватизация была призвана распространить частную собственность на значительную часть промышленности. Изначально намерения правительства были настолько радикальны, что под приватизацию попадали, например, предприятия, производящие и ремонтирующие системы и элементы любых видов вооружения, объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, предприятия и объекты Российской академии наук31Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы : монография / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. — С. 31.. Всё-таки позже, не без давления Верховного совета и отраслевых министров, из-под ваучерной приватизации вывели многие предприятия топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса, железнодорожного транспорта, цветной металлургии и научно-образовательного комплекса. Но и без них большинство оставшихся рентабельных производств составляли существенную долю пока ещё государственной собственности32Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы : монография / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. — С. 31..

Правительство в лице председателя Госкомимущества Анатолия Чубайса, раздавая предприятия, стремилось, с одной стороны, удовлетворить интересы так называемых инсайдеров — сотрудников предприятий и их директоров, — и, с другой стороны, заручиться поддержкой обычных людей.

Так называемый «первый вариант» приватизации позволял управляющим и рядовым рабочим приобрести бесплатно 25 % акций, вдобавок менеджер мог купить 5 % и 30 % — со скидкой. Но такие преференции инсайдерам оставляли возможность захватить контроль внешним покупателям, аутсайдерам, что не устраивало инсайдеров.

Поэтому они, в лице главы Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского, опираясь на представителей Верховного Совета, продавили «второй вариант». Для пущей внушительности Вольский объединился в своих действиях с Федерацией независимых профсоюзов.

В итоге Верховный Совет принял 11 июня 1992 года расширенный закон о приватизации. Он позволил работникам предприятий скупать до 51 % акций. После этого директора могли с минимальной ценой присвоить эти акции, захватив контроль над предприятиями. Выкупить акции у разрозненных сотрудников намного проще, чем у стороннего обладателя ими33Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В.И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 128–130..

Государство было ещё достаточно слабо, и поэтому свои интересы могли отстаивать те, кто обладал властью на местах.

По разным подсчётам, к 1994–1996 годам сотрудники компаний и их дирекция владели 60-65 % акций34Ясин Е. Г. Истоки и панорама рыночных реформ : Курс лекций. — М. : ГУ ВШЭ, 2002. — С. 232. 35Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В.И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 151..

Тут можно согласиться с Бузгалиным, что акционерная форма собственности и акционерные общества, в которые правительство намеревалось превратить крупные предприятия ещё до развала СССР36Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики: Пер. с англ. — М. : Республика, 1996. — С. 282. 37Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время : монография : В 2 т. / Г.И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. — Т. 2. Экономика СССР и РСФСР в 1988–1991 годах. — С. 70., противоречивы и в тех условиях к иному результату, кроме как к номенклатурно-корпоративному контролю, привести не могли38Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 107..

Исторически акционерная собственность распространилась в мире в конце XIX века, когда предприятия стали высоко концентрированными производствами, а для того, чтобы наращивать их объёмы, собственники объединяли свои капиталы39Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914. Ростов н/Д : Изд-во «Феникс», 1999. — С. 65–67.. Разрозненные фирмы начали переплетаться и зависеть друг от друга сильнее, чем раньше.

Такую форму собственности можно назвать шагом вперёд к общественной, поскольку формально возможность распоряжаться активами появляется у более чем одного лица, а разные предприятия и даже отрасли начинают работать в общем русле. Но такая организация размывает права собственности на множество держателей акций и к тому же позволяет им отстраниться от управления предприятием, доверив его топ-менеджерам.

Менеджеры, в свою очередь, могут злоупотреблять своим положением и действовать против интересов акционеров либо быть представителями одного из держателей акций. В последнем случае, вкупе с массой других вариантов, один из акционеров может неформально контролировать активы, на которые формально не распространяются его права на собственность.

В российских условиях, до того как предприятия превратили в акционерные общества, реальной властью обладала их администрация и чиновники. Как мы убедились выше, в течение нескольких лет они же по большей части и перераспределили между собой общенародную собственность40Экономика переходного периода : Учебное пособие / Под ред. В. В. Радаева, А. В. Бузгалина. — М. : Изд-во МГУ, 1995. — С. 158..

От залоговых аукционов — к современному капитализму

Где-то к 1994–1996 годам структура экономики существенно изменилась, когда завершилась ваучерная приватизация, а затем на залоговых аукционах «под молоток» пошли крупнейшие предприятия.

Прежде чем перейти к оценке российской экономики Бузгалиным и Колгановым после 1994-1996 годов, вспомним, что происходило в эти годы.

К концу ваучерной приватизации в 1994 году было приватизировано 83 % предприятий41Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — Изд. 2-е, доп. — М. : Междунар. отношения, 2008 — С. 90.. На фоне лозунгов о борьбе с монополизмом и развитии конкуренции 28 тысяч советских производственных и научно-производственных объединений раздробились на 104 тысячи предприятий в 1993 году, 137 тысяч — в 1995-м и 160 тысяч — в 1998 году42Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы : монография / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. — С. 100–101.. Такой уровень раздробленности и дезорганизованности предприятий явно не соответствовал тем высоко-концентрированным производительным силам, которые достались России от СССР. Кроме того, на этой волне многие организации разрывали нормальные даже для рынка связи, уничтожая управленческие, сбытовые и снабженческие структуры43Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — М. : Междунар. отношения, 2004 — С. 86..

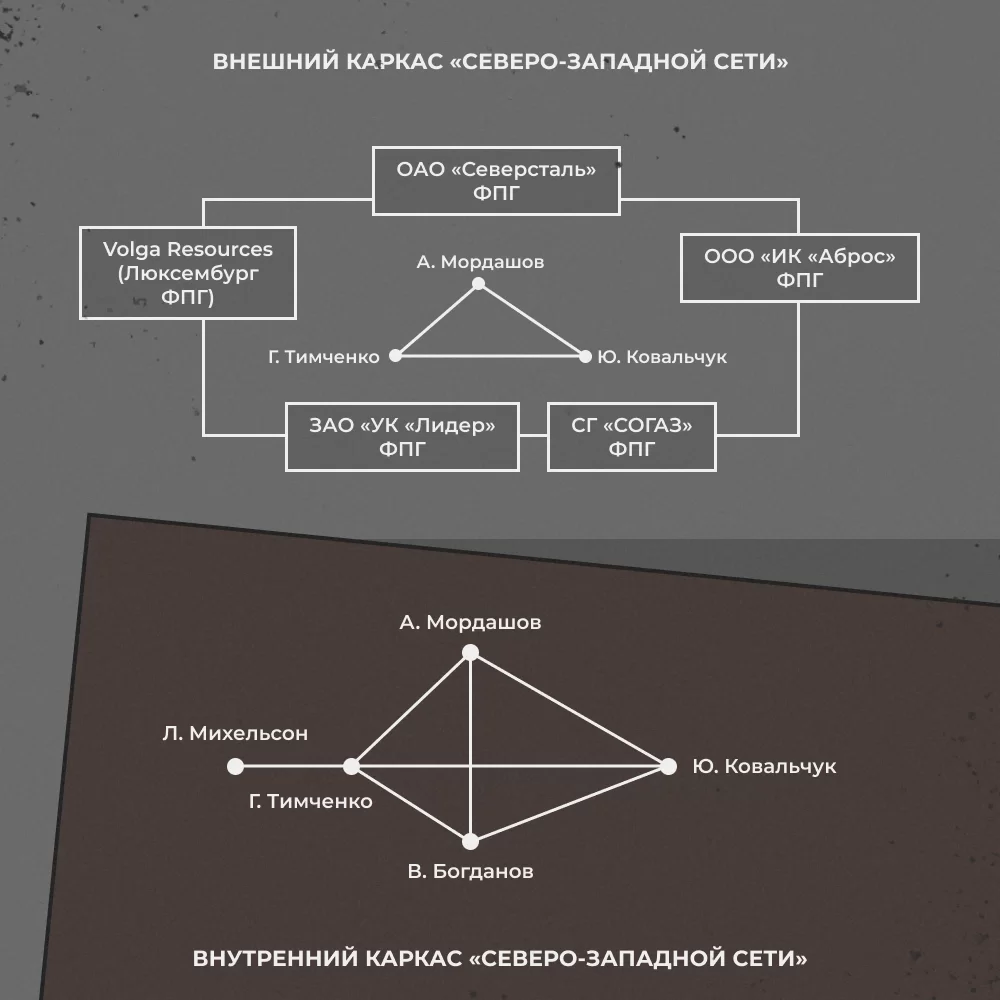

Такое лавинообразное разукрупнение экономики всё сильнее её ослабляло. Поэтому некоторые представители промышленности и — в том числе — оборонного комплекса продвигали идею того, чтобы государство на законодательном уровне подтолкнуло финансовые круги к объединению с промышленными предприятиями. Среди таких лоббистов был президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский и президент Лиги содействия оборонным предприятиям Алексей Шулунов. До конца 1993 года власть была занята либерализацией экономики, а новые собственники не жаждали с кем-либо объединять недавно приобретённые предприятия44Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992-2000. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — С. 36.. В итоге в декабре 1993 года Ельцин подписал Указ «О создании финансово-промышленных групп (ФПГ) в Российской Федерации», а в ноябре 1995 года был принят закон о ФПГ45Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы : монография / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. — С. 102–103.. Однако такие, созданные сверху структуры на деле вносили ничтожный вклад в усиление экономики46Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Российская экономика в 1992–1998 годы : монография / Г. И. Ханин. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. — C. 104..

Параллельно тому, как государство пыталось заштопать израненную экономику, с начала 90-х стихийно формировались организации, отчасти схожие с ФПГ, но не тождественные им. Это вынудило некоторых исследователей крупного бизнеса назвать их иначе. Например, экономист Яков Паппэ назвал их интегрированными бизнес-группами (ИБГ)47Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992–2000. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — С. 18., которые отличались от ФПГ, например, тем, что между членами ИБГ существовали тесные связи, не сводимые к рыночным48Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992–2000. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — C. 25.. Для простоты восприятия дальше мы будем обозначать подобные структуры как ФПГ, учитывая то, что зачастую они оформлялись юридически именно как ФПГ.

Имена создателей этих структур у всех на слуху. Приведём два примера. По ним будет ясно, чем эти бизнесмены отличались от администрации предприятий или чиновников, которые так же приватизировали советские предприятия, банки и министерства.

Владимир Потанин в 1983 году, уже в 22 года, начал работать вместе с отцом в Министерстве внешней торговли. До 1991 года он работал в «Союзпромэкспорте» при Министерстве, занимаясь вопросами экспорта цветных металлов. В 1991 году он основал «Интеррос» — кооперативную ассоциацию, которая занималась тем же, что и «Союзпромэкспорт». Накопив капитал и использовав свои связи, он основал Объединённый экспортно-импортный банк — «ОНЭКСИМ-банк». Теперь он сосредоточился на коммерческой банковской деятельности49Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В. И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 187..

Очень быстро клиентами и акционерами банка стали около 30 внешнеторговых объединений, которые раньше входили во Внешэкономбанк СССР. Став, по сути, реинкарнацией советского банка и использовав поддержку власти, «ОНЭКСИМ-банк» стал одним из крупнейших в России50Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992–2000. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — С. 116–117.. Вскоре банк замахнулся и на промышленность, создав на основе организаций, бравших у банка кредит, ФПГ. После залоговых аукционов, о которых мы скажем ниже, группа Потанина приобрела «Норильский никель», которая в 1997 году обеспечивала около 20 % мирового производства никеля и 40 % — палладия.51Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992–2000. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — C. 119.

В 1987 году комсомолец Михаил Ходорковский открыл с сокурсниками молодёжное кафе, а позже организовал Межотраслевой центр научно-технического прогресса, «Менатеп». Это был кооператив, который занимался разными делами: от научных исследований — до продажи компьютеров и предоставления кредитов. К концу 1988 года «Менатеп», получив разрешение, создал «Коммерческий инновационный банк». Пользуясь связями в комсомоле и институтах, при которых Ходорковский организовывал исследования, он сколотил первоначальный капитал для банка в 2,5 млн рублей.52Маршалл Голдман. Пиратизация России. Перевод В. И. Супруна. — Н. : ФСПИ «Тренды», 2004. — С. 230–231.

Уже в начале 90-х его банк входил в первую десятку банков России по размеру собственного капитала. С начала приватизации Ходорковский приобретал акции промышленных предприятий и чуть ли не первым начал создавать промышленный холдинг из разрозненных предприятий. Среди них одно из крупнейших — акционерное общество «Апатит», производившее сырьё для минеральных удобрений. На залоговых аукционах Ходорковский приобрёл контрольный пакет акций «ЮКОСа», на тот момент второй по объёмам производства и запасам нефтяной компании.53Паппэ Я. Ш. «Олигархи»: Экономическая хроника, 1992–2000. — М. : ГУ-ВШЭ, 2000. — С. 128–130..

По этим историям уже видно, какие сектора экономики интересовали крупных бизнесменов. Создавая крупные бизнес-группы, они прибирали к рукам прежде всего предприятия топливно-энергетического комплекса и металлургической отрасли, которые приносили огромную прибыль от экспорта.

Но обогатились они за счёт финансового сектора, который позволил им накопить денежный капитал.

Имея не только огромные средства, но и управляя СМИ, новоявленные банкиры уже могли влиять и на политическую ситуацию в стране — что в 1995 году было для них очень кстати.

К середине 90-х в стране бушевал политический и экономический кризис: результаты радикальных реформ мало кого устраивали, бюджет пустел, Россия воевала с Чечнёй, а рейтинг Бориса Николаевича падал.

Чтобы пополнить бюджет, победить в грядущих президентских выборах и обойти набирающих популярность «коммунистов», Ельцин и компания нуждались в поддержке влиятельных бизнесменов. Тут и подвернулась идея о залоговых аукционах, которую предложил Потанин.

Смысл её был в том, что крупнейшие бизнесмены должны были поддержать Бориса Николаевича в предвыборной кампании. В награду, если Ельцин победит, каждый получил бы в собственность акции крупнейших компаний, преимущественно ориентированных на экспорт. Причём получил бы практически за бесценок.

О значении этих аукционов исчерпывающе рассказал Чубайс:

«Вся экономика гигантской страны как бы “зависла” в точке перехода. Всё, что было сделано до этого, попало под сомнение: не напрасно ли это? Не останется ли просто предметом изучения историками очередной ничем не закончившейся попытки преобразования экономики России?

И тут подворачивается инициатива Владимира Потанина о проведении залоговых аукционов, который как-то удивительно легко убедил первого вице-премьера Олега Сосковца. Никакой другой — ни денежной, ни безденежной — приватизации в тот момент по политическим причинам провести было просто невозможно. Получается: либо бесславное поражение, либо это дерьмо — залоговые аукционы. Не хочешь лезть в дерьмо, можешь отойти в сторону и гордо заявлять, мол, иначе воспитан. А реформы пусть идут прахом… Таким был выбор»54История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. / под общ. ред. П.С. Филиппова. Т. 1. — СПб. : Норма, 2011. — С. 278–279..

«Была ли на залоговых аукционах настоящая конкуренция? Конечно, нет! Ты получи “Сибнефть”, ты получи “Норильский никель”, ты получи “ЮКОС” и сделай всё, чтобы избирателей не гнобили невыплатой зарплаты, чтобы коммунисты не пришли к власти. <…>

Более того, я считаю, что и цена, которая была заплачена победителями государству, достаточно высока. Если оценивать их с точки зрения так любимой у нас многими “слезы несчастного ребёнка” имени товарища Достоевского, то сделанное — просто ужас! Но именно этот “ужас” сыграл ключевую роль в спасении страны от второго пришествия коммунистов.»55История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. / под общ. ред. П.С. Филиппова. Т. 1. — СПб. : Норма, 2011. — С. 281–282.

На наш взгляд, после того как Ельцин победил на выборах, власть окрепла, а некоторые российские бизнесмены стали олигархами.

Крупный бизнес окончательно сросся с госаппаратом. Смехотворные цены на акции большинства огромных компаний только подтверждают это: новая власть из олигархов и высших чиновников делила собственность между собой.

В разгар залоговых аукционов эти группы закрепили свои лидирующие позиции в экономике, а крупный бизнес вышел за рамки финансовых спекуляций и охватил реальный сектор экономики, прежде всего те отрасли, которые приносили наибольшую прибыль56Паппэ Я. Ш. Российский крупный бизнес : первые 15 лет: экономические хроники 1993–2008 / Я. Ш. Паппэ, Я. С. Галухина. — Москва : ГУ ВШЭ, 2009. — С. 46–48..

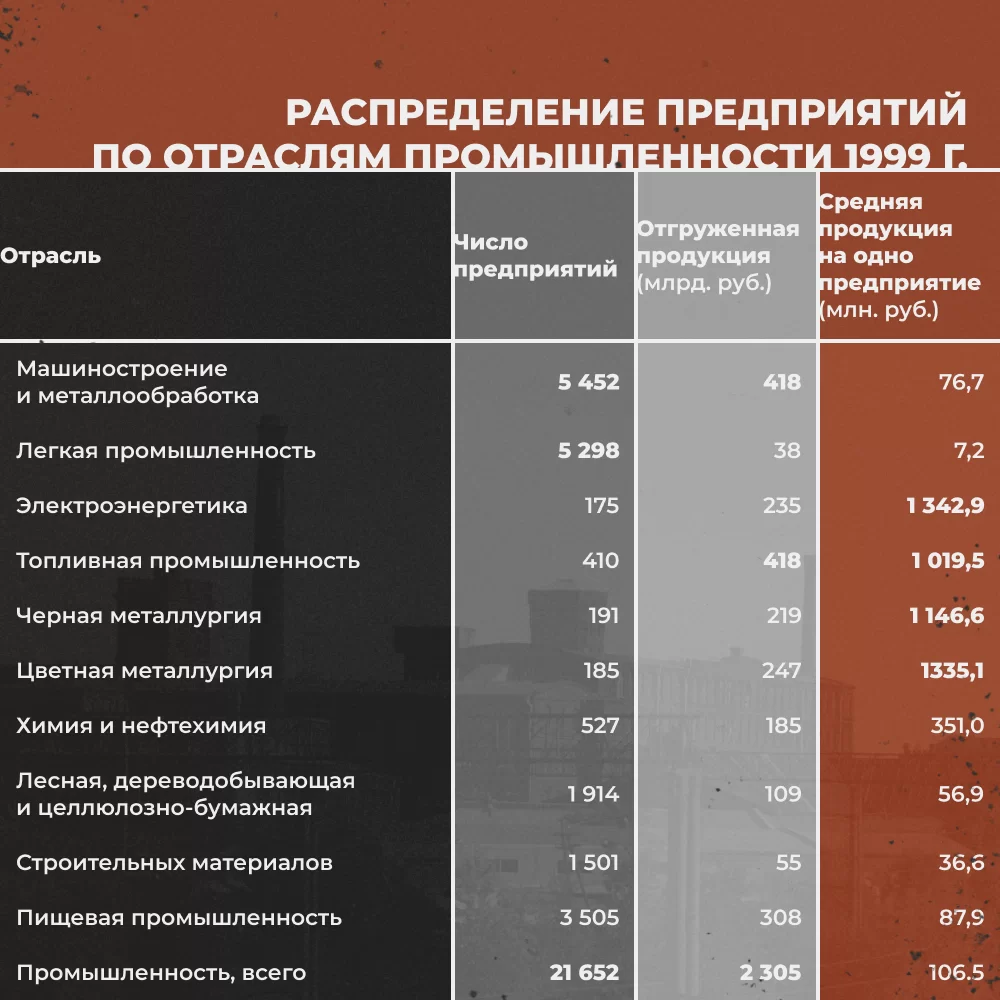

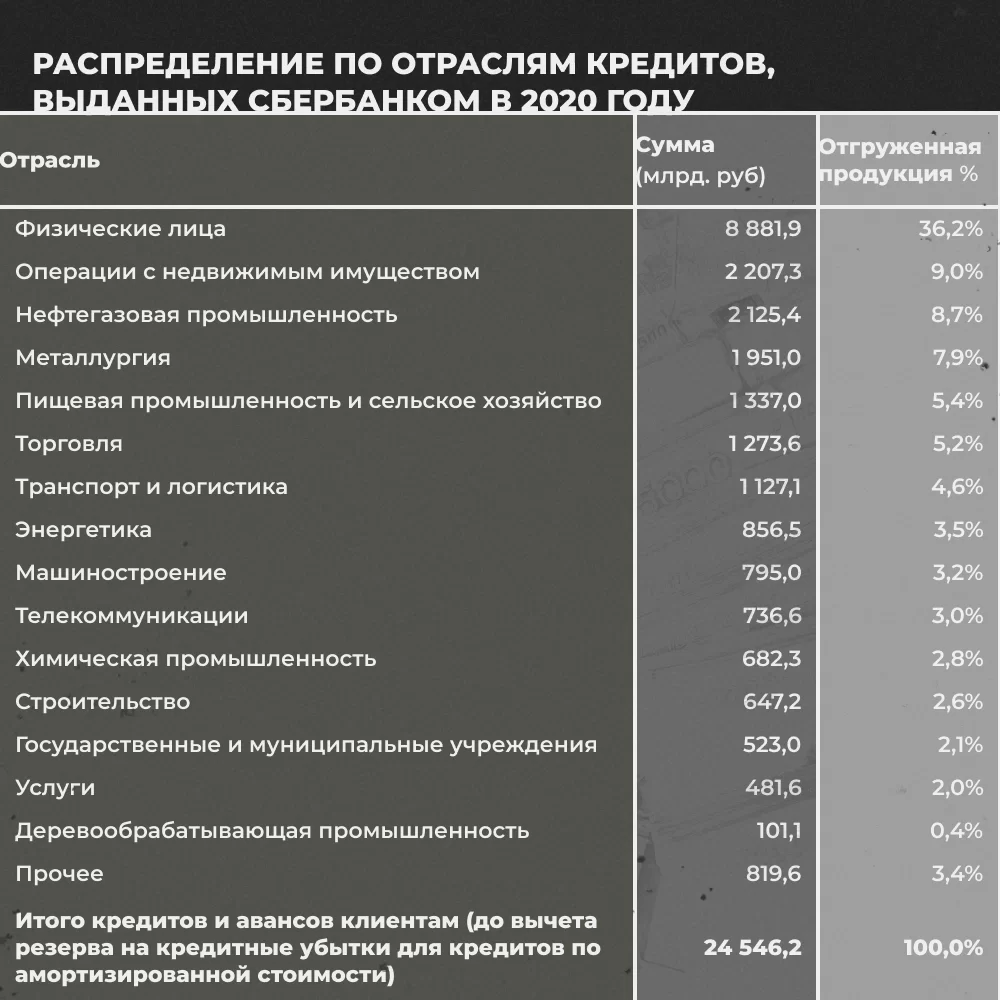

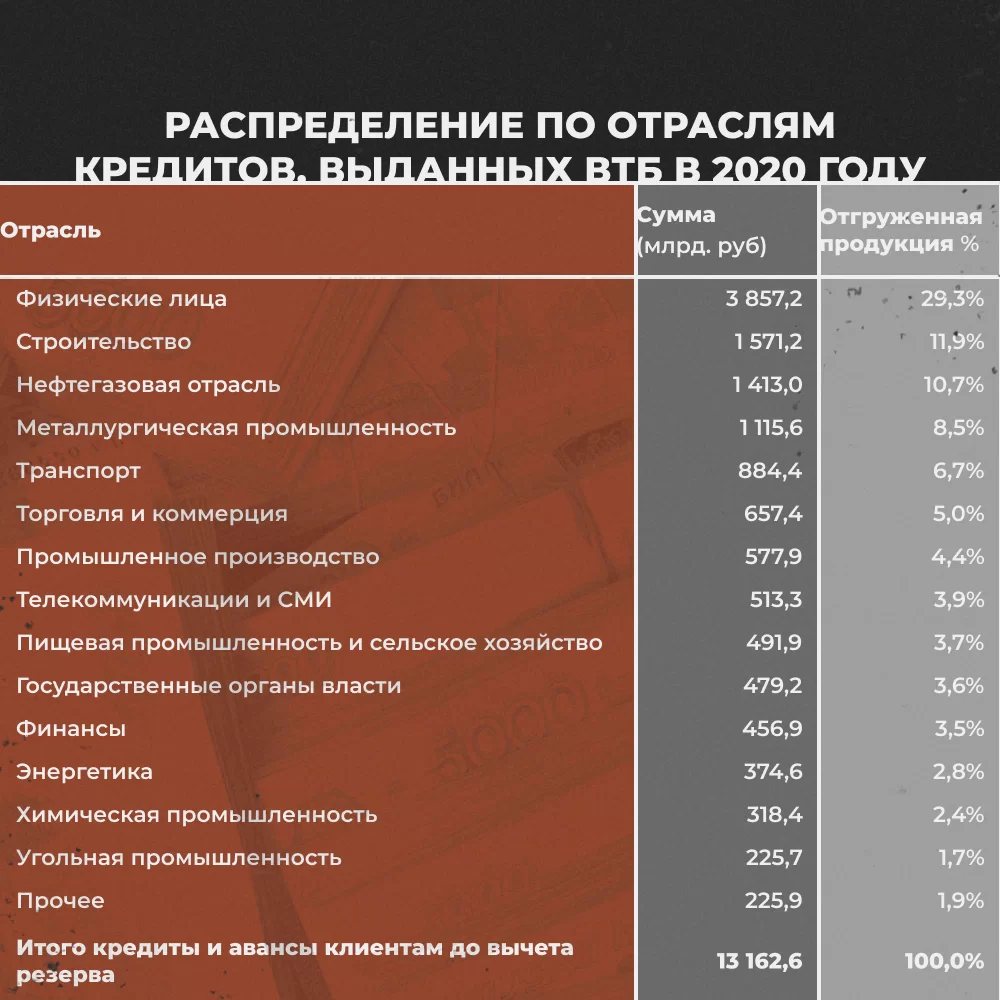

Экономист Станислав Меньшиков приводит данные, по которым видно, что к концу 90-х отрасли топливно-промышленного комплекса и металлургии сильно обошли остальные отрасли по объёму отгруженной продукции. Предприятия этих отраслей составляли 4,4 % всех предприятий, но на них приходилось 48,5 % продукции всей промышленности.57Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — М. : Междунар. отношения, 2004 — С. 88–89.

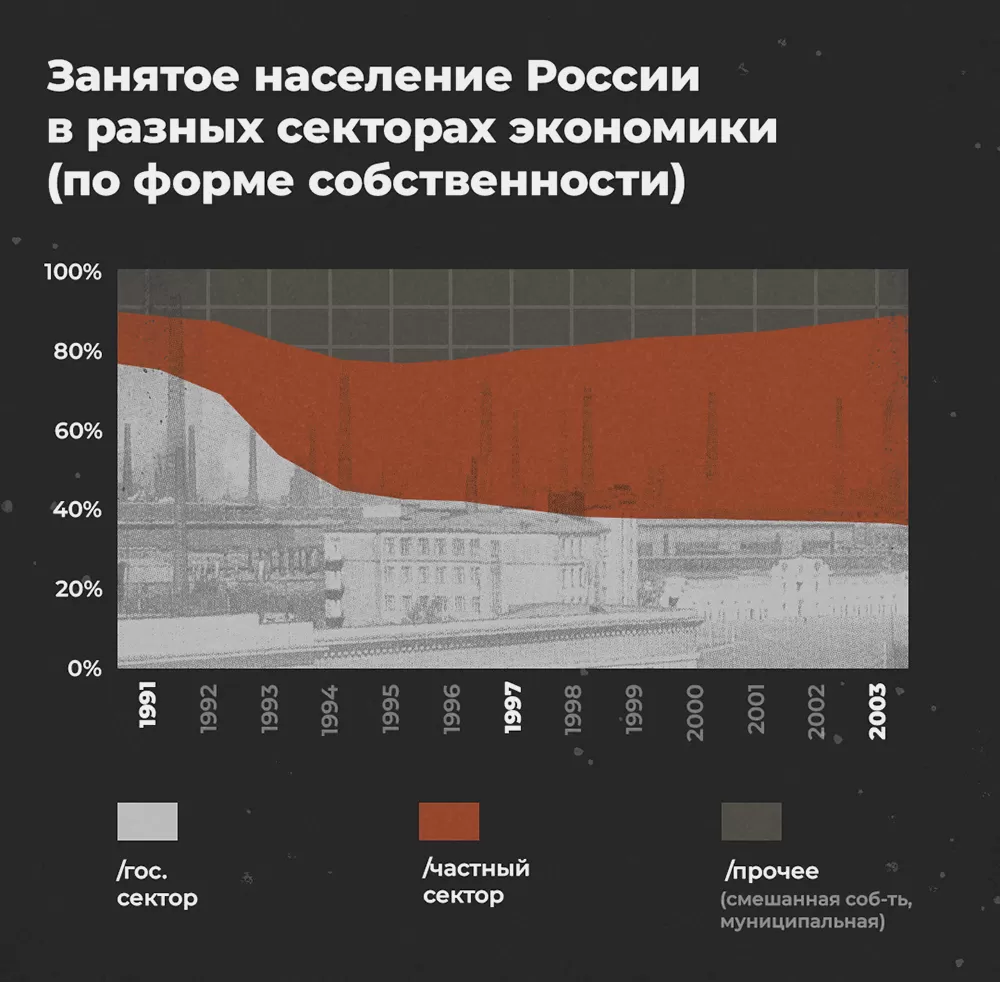

В это же время наметились основные признаки капитализма: со второй половины 90-х доля частных предприятий в производстве ВВП стабильно занимала порядка 60-70 %58Ослунд Андерс. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского блока / Андерс Ослунд; пер. с анг. Н. А. Ранневой, А. Ю. Молоканова; под ред. И. М. Осадчей. — М. : Логос, 2011. — С. 411., а доля занятого населения в частном секторе перевалила за половину и далее росла незначительно59Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие) / Руководитель рабочей группы — Председатель Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашин. — М. : Издательство «Олита», 2004. — С. 88..

Бузгалин и Колганов, напротив, отмечают, что вплоть до 2010-х годов российская экономика всё ещё оставалась переходной, поскольку экономические отношения были не упорядочены, хотя в них и доминировали отношения корпоративно-монополистического регулирования. С этим сложно согласиться, учитывая то, что этот тезис они не обосновывают фактами.

Экономика явно двигалась в сторону, как они выражаются, деформированной разновидности позднего капитализма60Трансформационная экономика России : Учеб. пособие / А. В. Бузгалин, В. В. Герасименко, З. А. Грандберг и др.; Под ред. А. В. Бузгалина. — М. : Финансы и статистика, 2006. — С. 161–162. 61Трансформационная экономика России : Учеб. пособие / А. В. Бузгалин, В. В. Герасименко, З. А. Грандберг и др.; Под ред. А. В. Бузгалина. — М. : Финансы и статистика, 2006. — С. 182..

В другой, более поздней работе авторов 2014 года, мы прочтём, что в России уже господствует капитализм полупериферийного типа62Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень : Учебник. Изд. 3-е, стереотип. — М. : ЛЕНАНД, 2020. — С. 277.. Колганов в нашем интервью повторил эту мысль.

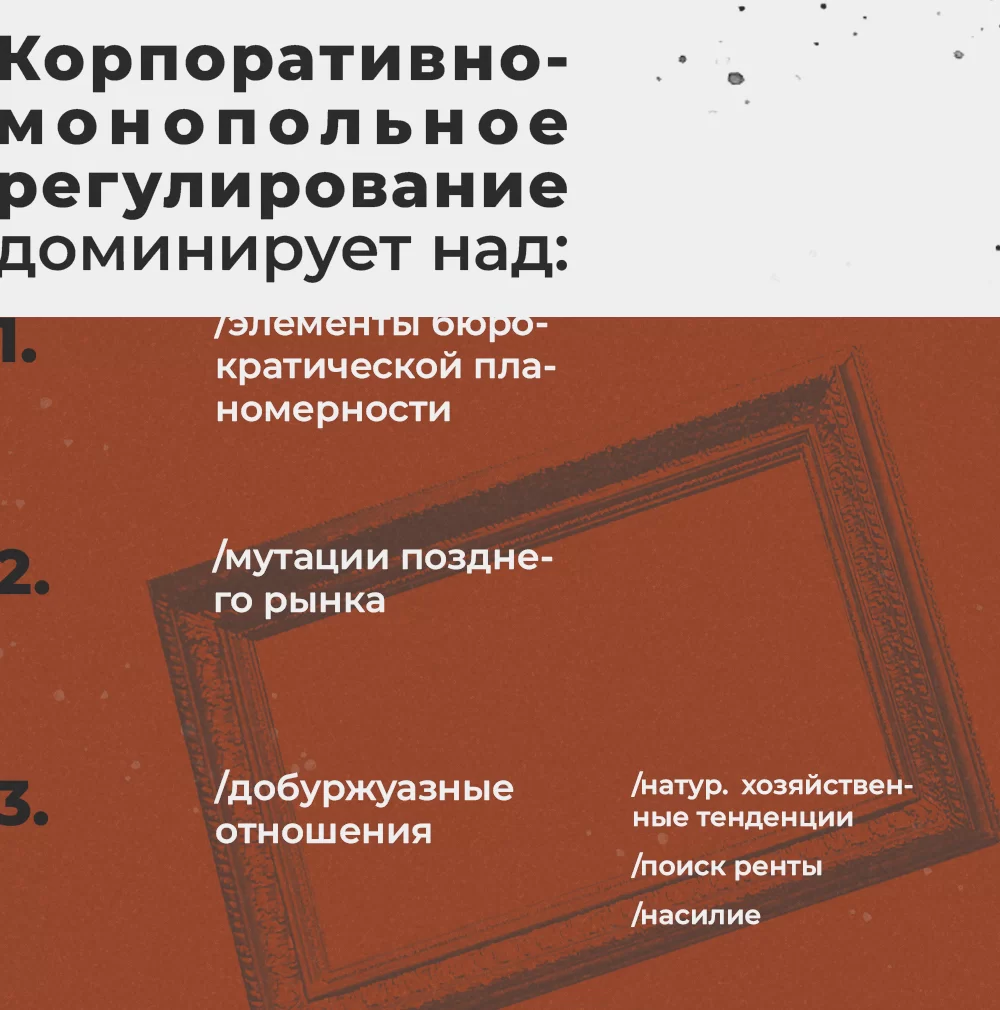

Структуру экономики, которую описывает Бузгалин, можно представить в виде схемы. Здесь господствующим корпоративным отношениям подчиняются отношения советского планирования, мутированного рынка и добуржуазные отношения63Трансформационная экономика России : Учеб. пособие / А. В. Бузгалин, В. В. Герасименко, З. А. Грандберг и др.; Под ред. А. В. Бузгалина. — М. : Финансы и статистика, 2006. — С. 161–162. 64рансформационная экономика России : Учеб. пособие / А. В. Бузгалин, В. В. Герасименко, З. А. Грандберг и др.; Под ред. А. В. Бузгалина. — М. : Финансы и статистика, 2006. — С. 171..

Бузгалин и Колганов объясняют, почему корпоративные отношения и рынок деформированы. Это связано с тем, что основной субъект в этих отношениях не бизнесмен, а «обломок» одного из гигантов советского производства. Речь идёт об оставшихся частях старой советской бюрократической структуры65Колганов А. И., Бузгалин А. В. Экономическая компаративистика: Сравнительный анализ экономических систем : учебник. — Москва : Проспект, 2020. — С. 511–512.. Их власть, в свою очередь, опирается не только и не столько на высоко-концентрированный капитал, а на доступ к разным ресурсам — от безраздельного использования природных богатств до близости к государственным ресурсам. При этом, участвуя в регулировании экономики, эти структуры прибегают к дорыночным методам, таким как внеэкономическое принуждение или даже услуги криминальных группировок66Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень : Учебник. Изд. 3-е, стереотип. — М. : ЛЕНАНД, 2020. — С. 280..

Как нетрудно догадаться, все эти факторы обусловлены своеобразной предысторией того, как возникала постсоветская Россия.

О тех же «обломках» мы заговорили, когда вспоминали, как разрушались посреднические, сбытовые организации, без которых немыслим обычный рынок. На этом фоне отчасти сознательно, но по большей части стихийно возникали крупные структуры, которые играли значительную роль в экономике.

На базе таких структур и было возможно корпоративно-монопольное регулирование, или так называемая неполная планомерность, которая, с одной стороны, отлична от советского планирования, но, с другой, не сводится к рыночному саморегулированию. То есть на деле такие формирования могут сознательно воздействовать на отдельные стороны производства и социальной жизни. Но они остаются обособленным субъектами со своими интересами, что присуще рынку в широком смысле этого слова.

Согласно Бузгалину и Колганову, такое гипертрофированное влияние местного корпоративного регулирования, ещё и искажённого, при котором рыночные отношения играют подчинённую роль, отличает Россию от развитых рыночных экономик.

Важно снова отметить, что происхождение в результате деградации от советской экономики к корпоративно-монопольной отличает российский капитализм от прочих. Причём за первые десять лет, почти сразу в исторических масштабах, он возник как монопольное объединение банков и концернов67Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — Изд. 2-е, доп. — М. : Междунар. отношения, 2008 — С. 14..

С появлением «обломков» советских производственных объединений связаны причины, по которым возродились добуржуазные отношения. Реформаторы, запустив радикальные преобразования, на деле в первую очередь создавали условия для того, чтобы прежняя номенклатура и приближенные к ней социальные слои сохранили власть. Цель организовать устойчивую и тем более развивающуюся экономику в приоритете не стояла. Поэтому страна, стихийно откатываясь от советских отношений к частно-собственническим, не всегда и не везде сохраняла «нормальные» рыночные отношения. Значит, там, где условия для них отсутствовали, возникали исторически более архаичные формы отношений.

Например, там, где не было денежного расчёта — в том числе потому, что на простые расчётные операции не хватало денег, — предприятия прибегали к бартеру, то есть обменивались товарами напрямую. С начала и до конца 90-х бартер в некоторых отраслях даже прогрессировал68Аукуционек C. П. Российские предприятия в рыночной экономике. Ожидание и действительность / C. П. Аукуционек, Е. А. Батяева. — М. : Наука, 2001. — С. 60–62..

Авторы находят также разные проявления отношений, основанных на личной зависимости и внеэкономическом принуждении, что было присуще докапиталистическим обществам. Этот аспект подтверждается другими исследователями, которые находят признаки таких отношений в корпорациях69Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений / С. П. Перегудов. — М. : Наука, 2003. — С. 146–162. или между различными государственными ведомствами и бизнесом, которые создают параллельно официальному аппарату свои структуры с целью получения прибыли70Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ / Вадим Волков. — изд. 3-е, испр. и доп. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. — С. 325–331..

Это явление также объясняется своеобразными условиями того, как формировались постсоветские отношения. В обстановке, когда государственный аппарат ещё неустойчив, взаимного, мало-мальского доверия между бизнесом, государством и в обществе нет, проще и быстрее выстроить неформальные отношения, которые легче подстроить под свои потребности71Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. — 2-е изд., доп. — М. : Московский общественный научный фонд, 2000. — С. 8–15.. Не забудем и о теневом бизнесе, который начал расцветать ещё в позднесоветском обществе. Конечно, этими фактами не исчерпываются причины, по которым в России возрождались допотопные отношения: эта тема заслуживает отдельного материала.

Все указанные черты российского капитализма наглядно проявляются в том, как он воспроизводится. Этот аспект Бузгалин и Колганов также не упустили из виду.

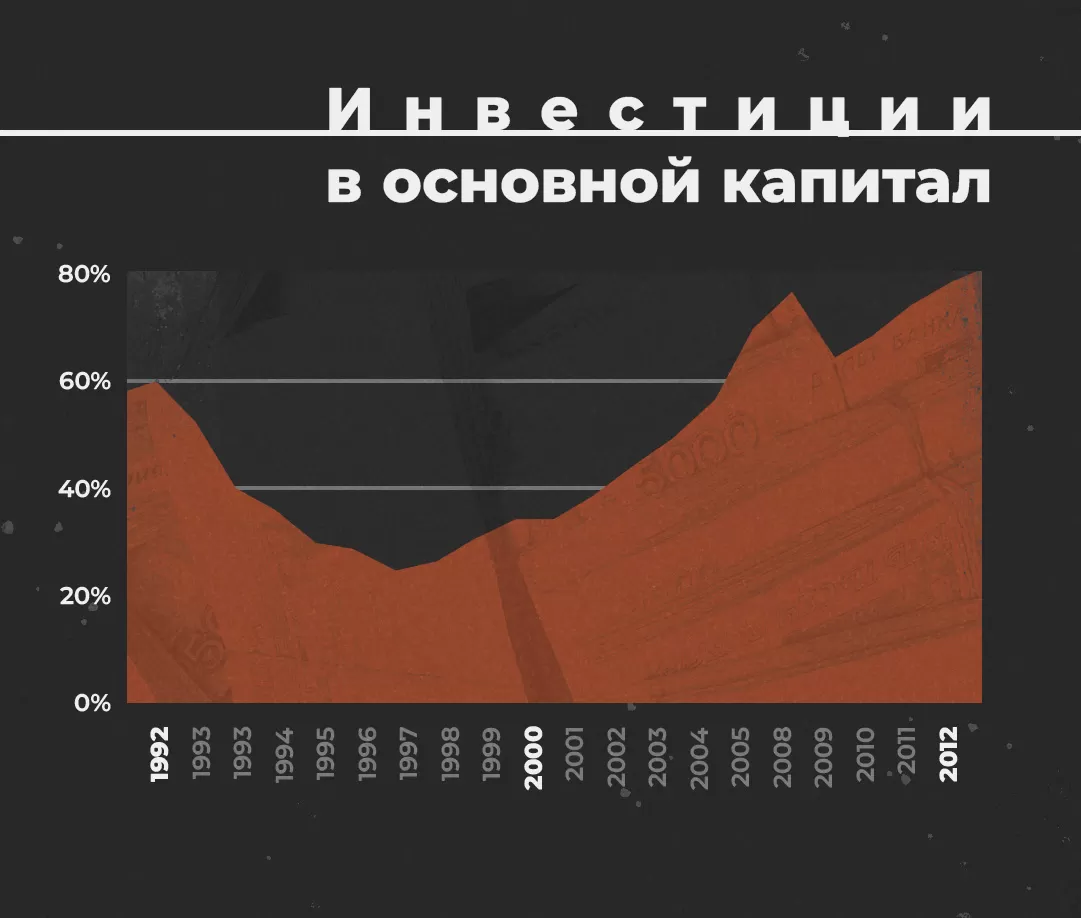

Чтобы капитал и капиталистические отношения не просто воспроизводились, но и расширялись, надо, чтобы с очередным производственным циклом бизнес вкладывал в капитал всё больше прибавочной стоимости. Как косвенно свидетельствует статистика, с этим в России большие проблемы.

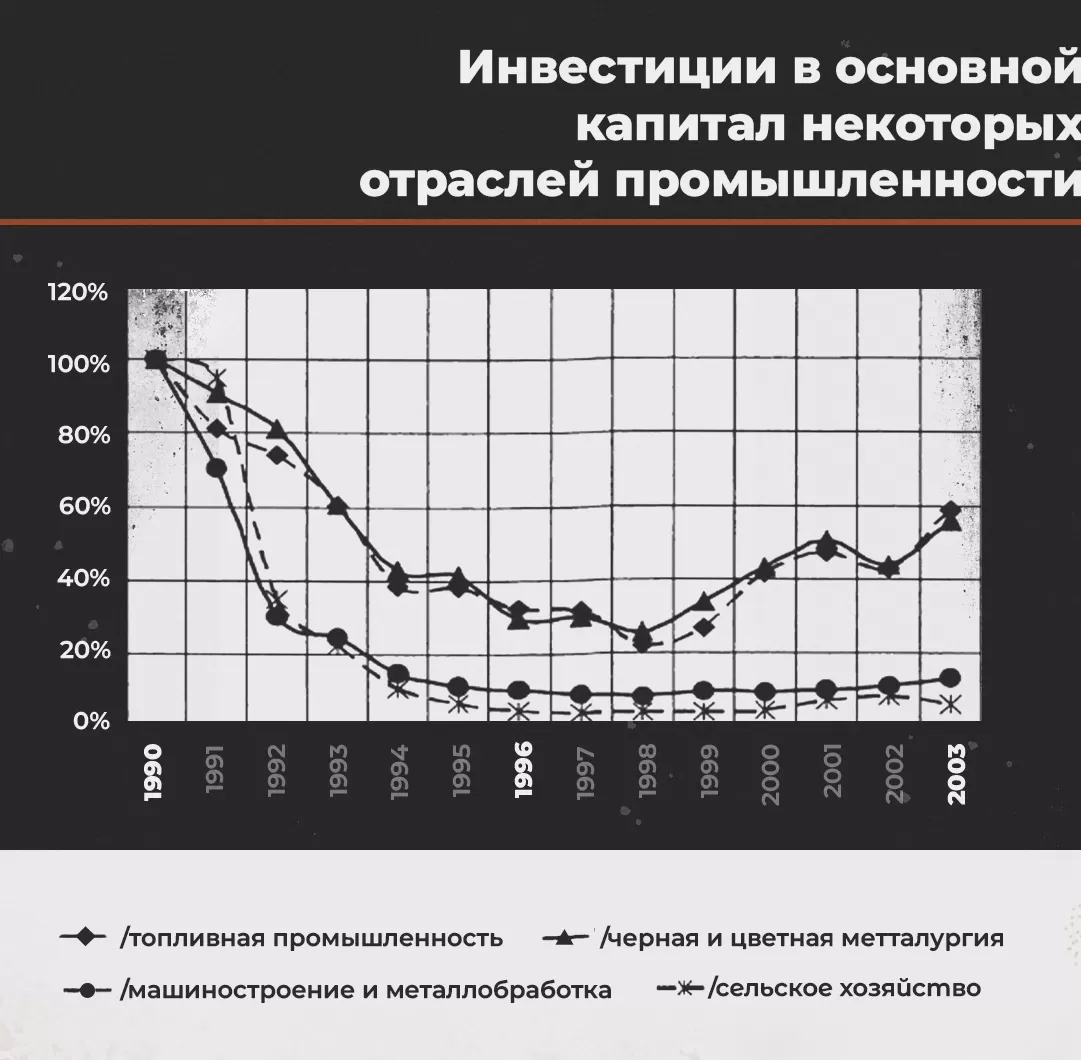

Крупный бизнес в России ориентировался с 90-х преимущественно на сырьевые сектора и приобретал исключительное право распоряжаться источниками сырья и, соответственно, присваивать так называемую природную ренту — сверхдоходы, получаемые за счёт его продажи. Поэтому по большей части только в этих отраслях росли вложения в основной капитал72Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — Изд. 2-е, доп. — М. : Междунар. отношения, 2008 — С. 310–311., в то время как вклады в машиностроение, без которого невозможно технологическое развитие экономики, к середине 2000-х были меньше вкладов в добывающий сектор в 6–7 раз. При этом общая доля вложений к середине 2010-х даже не достигла значений 1991 года73Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень : Учебник. Изд. 3-е, стереотип. — М. : ЛЕНАНД, 2020. — С. 293–294..

На графике ниже изменение объёма инвестиций поделено на четыре области: топливная промышленность, цветная и чёрная металлургия, машиностроение, сельское хозяйство74Дзарасов Р. С., Новоженов Д. В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 451..

Такой расклад Бузгалин и Колганов считают относительно устойчивым, называя его «воспроизводственной ловушкой»75Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень : Учебник. Изд. 3-е, стереотип. — М. : ЛЕНАНД, 2020. — С. 293–294.. Глобальных причин этого, по их мнению, несколько.

Во-первых, те средства, которые могли бы направляться на инвестиции и накопление капитала, в огромных масштабах расходуются либо на то, чтобы поддерживать бюрократизированное управление, либо на внеэкономическое принуждение или предметы потребления, которые поддерживают статусность собственника. Меньшиков приводит пример из 90-х, когда расходы, в том числе благодаря теневой экономике, на выплаты организованной преступности могли составлять до 40 % от размеров скрытой прибыли76Меньшиков С. М. Анатомия российского капитализма. — Изд. 2-е, доп. — М. : Междунар. отношения, 2008 — С. 256..

Во-вторых, господствующий сырьевой корпоративный бизнес, сращенный с государством, не только отчуждает работников от результатов своего труда и от продуктивной работы; он демотивирует мелких и средних бизнесменов заниматься какой-либо инновационной деятельностью77Бузгалин А. В., Колганов А. И., Барашкова О. В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень : Учебник. Изд. 3-е, стереотип. — М. : ЛЕНАНД, 2020. — С. 295–297..

Выходит, ни государство, ни бизнес, ни тем более работники не были и частично сейчас не заинтересованы в крупных преобразованиях даже в рамках сложившихся капиталистических отношений.

Критика

Работы Александра Владимировича и Андрея Ивановича богаты обобщениями и концептуальными оценками. Отсюда оборотная сторона их трудов — излишнее изобретательство. Зачастую там, где это не нужно, они усложняют анализ новыми терминами, причём часть из них по смыслу совпадает с марксистскими.

Другая проблема в том, что свои концептуальные построения они практически не подкрепляют фактами. Поэтому, используя их наблюдения, нужно сверять их с эмпирическими данными.

Отдельный вопрос может вызвать то, что они обозначают сформировавшиеся отношения в России как мутировавшие, или искажённые. Аналогично они обозначают рыночные отношения в передовых странах — которые, по их мнению, также искажены корпоративным регулированием. Может сложиться впечатление, будто авторы держат в уме эталонный, правильный образец капитализма, от которого те или иные общества отклоняются. Поэтому мы думаем, что стилистически такие термины, как «мутация», «деформация» или «искажение», неудачны. Скорее всего, авторы закладывали в эти термины иной смысл.

Производственные отношения всегда существуют как сочетание отношений разных экономических укладов, где отношения одного из этих них — господствующие в случае устоявшегося способа производства. Свой отпечаток на эту «смесь» накладывают исторические условия, в которых сформировалось общество — будь то советское или постсоветское российское. В этом смысле «деформация» — синоним «своеобразия», формы, в которой существует конкретное капиталистическое, социалистическое или переходное общество. С такой характеристикой согласиться уже можно.

Не согласны мы и с их концепцией симулякров, которую они используют, описывая современный мировой капитализм78Коллектив Lenin Crew аргументированно её раскритиковал. Отсылаем к статье: https://lenincrew.com/anti-buzgalin/.. Впрочем, с их воззрениями на современную экономику мы ещё столкнёмся в разделе об империализме.

Инсайдерская рента Дзарасова: как обогащается крупный бизнес

Руслан Солтанович Дзарасов исследовал то, как функционируют крупные предприятия и как ими определяется российская экономика.

Мы увидели, как управленцы и вчерашняя советская номенклатура овладевала активами предприятий. Законы о приватизации по большей части формально закрепляли то, что уже происходило неформально, подспудно.

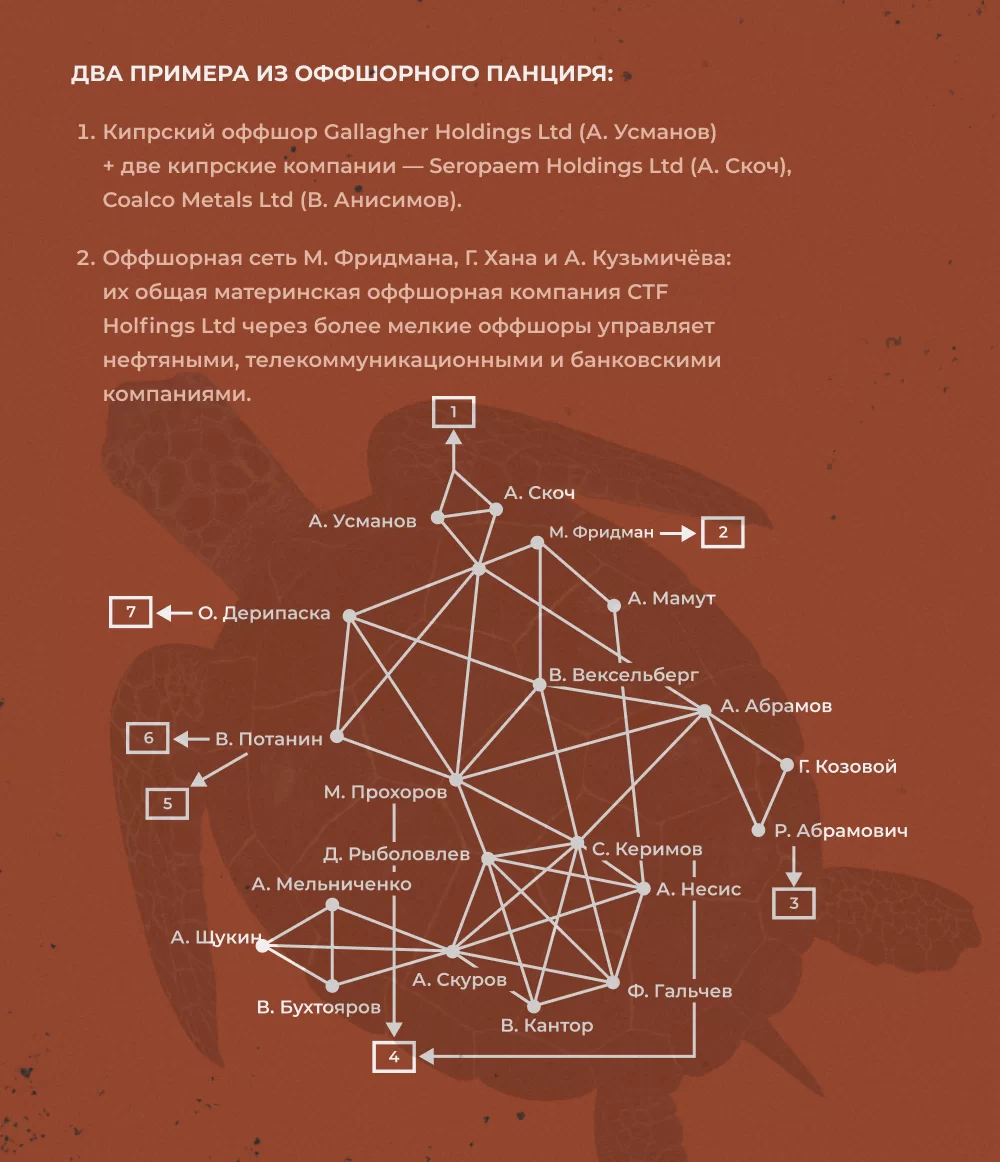

Дзарасов поэтому подчеркивает, что в России юридическая форма собственности не соответствует её экономическому содержанию. Иными словами, российский собственник, хотя он юридически и является таковым, не может быть реальным собственником, если не контролирует свои активы в неформальной плоскости. Официально они могут даже не обладать никакими акциями предприятий вообще, но контролировать их через своих представителей.

Поскольку собственность защищается не столько законом, сколько особой структурой, которую Дзарасов называет инфраструктурой контроля, на неё то и дело покушаются конкуренты по опасному бизнесу. Руслан Солтанович приводит для примера данные 2005 года, согласно которым в 1870 случаях, когда предприятия сливались или поглощались, 75 % происходили вопреки воле менеджеров и советов директоров79Дзарасов Р. С. Методология Н. А. Цаголова в исследовании накопления капитала в современной России // Вестн. Моск. ун-та. — 2009. — №3. — С. 13..

Из-за таких нестабильных отношений собственности бизнесмены не заинтересованы в том, чтобы вкладываться в российское производство в долгосрочной перспективе. Поэтому в крупном бизнесе установилась особая форма прибавочной стоимости, которую Дзарасов назвал инсайдерской рентой. Это доход доминирующих на предприятиях групп, инсайдеров, который они получают, контролируя финансовые потоки. К инсайдерам Дзарасов относит крупных акционеров, топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и ведущие фигуры организованной преступности. Оставим критические замечания к концепции инсайдерской ренты к концу раздела. Пока отследим, к каким выводам автор приходит с её помощью.

По Дзарасову, этот вид дохода сочетает черты предпринимательского и феодального доходов, так как инсайдеры прибегают и к экономическому, и к внеэкономическому принуждению80Дзарасов Р. С., Новоженов Д. В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 191.. Отсюда и название, «рента», что роднит его с феодальной рентой. Соответственно, российская экономика сочетает черты феодализма и капитализма, что присуще периферийным странам81Дзарасов Р. С., Новоженов Д. В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 217..

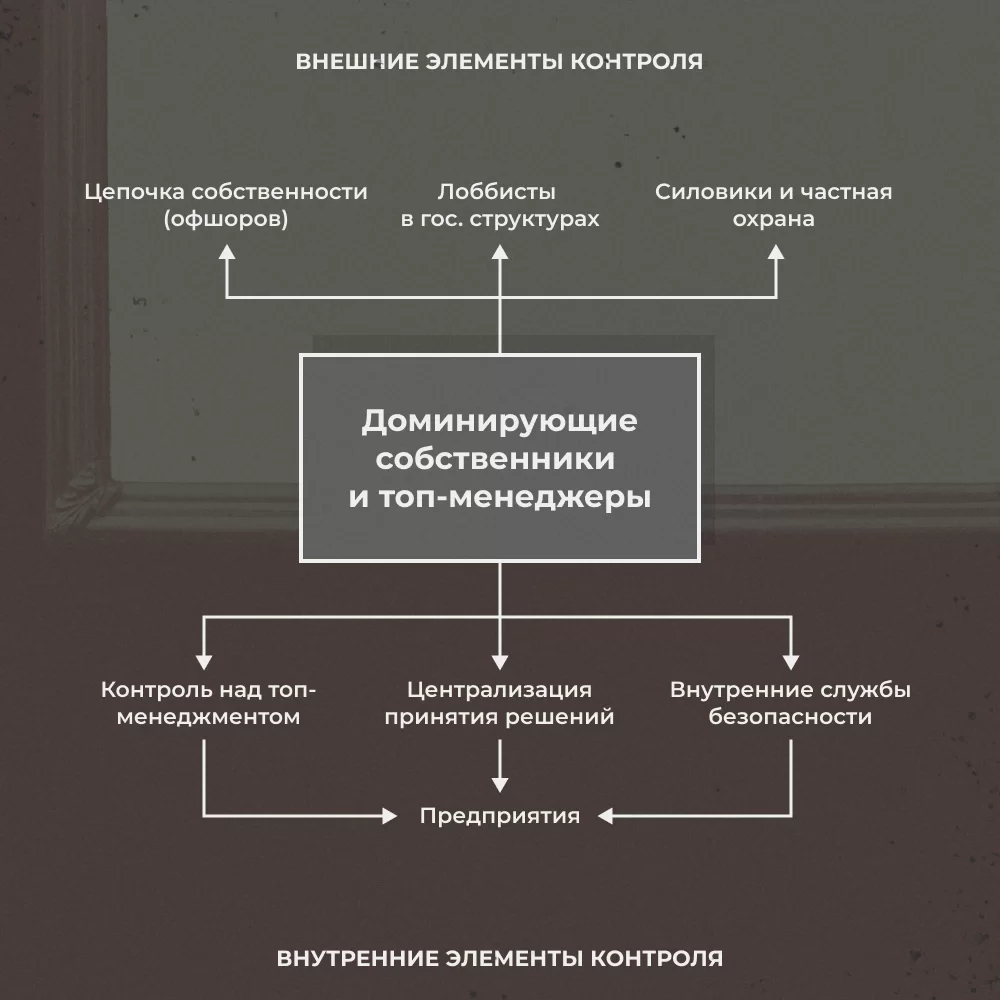

Внеэкономическое принуждение воплощается в упомянутой инфраструктуре контроля, которая и позволяет следить за финансовыми потоками. Дзарасов делит её на внешние и внутренние элементы82Дзарасов Р. С. Методология Н. А. Цаголова в исследовании накопления капитала в современной России // Вестн. Моск. Ун-та. — 2009. — №3. — С. 10..

Внешние элементы охраняют инсайдеров от посягательств конкурентов и при этом позволяют подчинить официальные, государственные структуры своим интересам. С помощью внутренних элементов инсайдер может контролировать свою организацию сверх того, что нужно для обычного бизнеса.

Такая разветвлённая структура неминуемо отвлекает огромные средства на её содержание, которые в ином случае могли бы пойти на инвестиции. Это перекликается с мыслью о высоких издержках на бюрократизированное управление, которую выдвигали Бузгалин и Колганов.

Всё-таки главную проблему для российской экономики Дзарасов видит в самой ренте — в том, как и куда она направляется. Инсайдеры оставляют огромные средства в офшорах и не спешат их вкладывать в российское производство.

Монопольное положение ресурсных секторов дополнительно усугубляет отсталость экономики. Владельцы предприятий топливно-энергетического сектора и металлургии могут ограничивать спрос на российском рынке и взвинчивать цены. Это следом повышает издержки в отраслях, которые зависят, например, от поставок газа и стали, и уменьшает их возможности для накопления капитала.

Дзарасов, опираясь на свою концепцию, описал и то, как государство взаимодействует с бизнесом.

Граница между крупным бизнесом и государством прозрачная

С 2000-х годов государство начало активно вмешиваться в экономику. С этим связывают «Дело ЮКОСа» и другие репрессии против некоторых олигархов, частичную национализацию ряда отраслей и появление так называемых государственных корпораций.

Дзарасов не видит ничего аномального в авторитарности российского государства и в том, что оно вмешивается в экономику. С его точки зрения новой политикой госаппарат заморозил свою фрагментацию — что было только на руку крупным инсайдерам83Дзарасов Р. С. Пирани С. Что определяет российский капитализм. Полемика о природе общественного строя. — 2012. — Свободный доступ: https://dzarasov.ru/dzarasov-chto-opredelyaet-rossiyskiy-kapitalizm-2012/ (дата обращения: 30.06.2024).. Ведь определённая отстранённость государства нужна именно им — во-первых, для того чтобы удовлетворять их интересы как социальной группы, а во-вторых, — чтобы не допустить развал государства и общества, который вызывался, помимо прочего, тем, что отдельные группировки делили чиновничий аппарат на свои сферы влияния.

На деле именно такое жёсткое и отчуждённое государство служит надёжным прикрытием для эффективного вывода ренты, защищая собственников от претензий и посягательств рядовых граждан.

Кроме того, на наш взгляд, такая дистанцированность государства весьма условна и относительна. Часть олигархов была всё-таки изгнана за пределы страны, а оставшаяся их часть пришла к компромиссу — что и проявляется в усилении государства в 2000-е.

Поэтому известный «принцип равноудалённости» Путина от олигархов не соотносится с фактами.

В начале 2000-х государство стало выражать интересы одной из групп крупного бизнеса. Чиновники, топ-менеджеры и бизнесмены — которых Дзарасов вместе называет инсайдерами — взаимно зависели друг от друга.

Сильное государство стало жизненно необходимо крупному бизнесу, в том числе для защиты собственности. А государство нуждалось в средствах инсайдеров, вывозимых за рубеж: они нужны были для пополнения бюджета, инвестиций и поддержания социальных гарантий. Подробнее об этой взаимозависимости бизнеса и власти рассказывал Илья Матвеев2.

История государственных корпораций не менее противоречива. По своей изначальной задумке, они были призваны сохранить и качественно развить производство в наиболее важных отраслях, привлекая в них инвестиции. На деле же большинство госкорпораций стало надёжным источником доходов для высшей прослойки чиновников.

Один из учеников Дзарасова, Александр Соколов, показал, как госкорпорации, начиная с их правовой основы, находятся в крайне привилегированном положении. Каждая госкорпорация создаётся на основе индивидуального закона, где прописаны её цели и задачи. Официально её целью является не получение прибыли, а абстрактное «осуществление социальных, управленческих или иных общественно полезных функций». Под такую цель можно подвести какую угодно деятельность, оправдывая её социальной значимостью. Более того, никакие государственные органы, кроме Президента и Правительства РФ, не могут запрашивать информацию о работе госкорпорации и организованно проверять их деятельность. Это не вполне государственные учреждения и в то же время не вполне частные.

Формально высший орган управления — так называемый наблюдательный совет — состоит из генерального директора и 14 членов. Последние набираются из тех чиновников и бизнесменов, которые слабо связаны с фронтом работ той или иной корпорации. Более того, они, судя по данным, которые приводит автор, не заинтересованы вникать в кухню организации. Например, в 2007–2009 годах больше половины наблюдательного совета госкорпорации «Роснанотех» отсутствовала в ⅔ заседаний. Решения принимались гендиректором и приближённым к нему узким кругом лиц.84Соколов А. А. Кремлёвские «инсайдеры» / Кто управляет экономикой России / Александр Соколов. — Москва : Алгоритм, 2016. — С. 61–69.

Такие условия позволяют этому узкому кругу лиц выводить ренту, о которой говорят Дзарасов и Соколов, — законными и незаконными способами. Соколов описывает массу таких способов. К примеру, они могут переводить бюджетные средства, выделенные для госкорпорации, своим дочерним организациям, оформленным как в России, так и за рубежом. Инсайдеры, кроме того, могут открыто использовать оффшорные схемы, чтобы разово изымать из подконтрольных им бюджетов деньги на определённые суммы85Соколов А. А. Кремлёвские «инсайдеры» / Кто управляет экономикой России / Александр Соколов. — Москва : Алгоритм, 2016. — С. 83–88..

Критика

Концепция Дзарасова подкупает тем, что пытается выявить своеобразную форму, в которой существует прибавочная стоимость в России. Отсюда можно выявить основные черты её капитализма.

Кроме того, Дзарасов детально показывает, как при помощи инфраструктурного контроля инсайдеры контролируют и распоряжаются активами, что позволяет представить отношения собственности в России более детально.

Однако, на наш взгляд, проблема всё же заключается в центральном пункте концепции — в инсайдерской ренте.

Дзарасов не принимает мейнстримную концепцию природной ренты, а опирается в своей интерпретации на марксистский подход. Он представляет инсайдерскую ренту как сочетание предпринимательского дохода и феодальной земельной ренты. Причём с феодальной рентой этот доход роднит то, что он опирается на внеэкономическое принуждение.

Проблема в том, что даже в описываемой Дзарасовым инфраструктуре контроля далеко не все составляющие опираются на внеэкономическое принуждение. Классическая феодальная рента опирается на этот вид принуждения при аграрной экономике, которая и вынуждает в конечном счёте прибегать именно к такому способу присвоения дохода. Как при господствующем индустриальном способе производства в России появляется и воспроизводится внеэкономическое принуждение, Дзарасов не показал. Да, мы увидели выше, что Бузгалин и Колганов тоже находят в нашей стране этот вид принуждения. Но они видят его как момент экономики, подчинённый господствующим в ней капиталистическим отношениям. Дзарасов тем временем видит его как один из основных способов присвоения дохода в крупном бизнесе.

Не менее противоречиво он показывает место предпринимательского дохода в общей сумме доходов крупного бизнесмена. Несмотря на то, что в основе его ренты заложен механизм внеэкономического принуждения, как при феодализме, доходы в подконтрольных предприятиях инсайдеры присваивают, как при капиталистической земельной ренте. По аналогии с ней Дзарасов выделяет абсолютную инсайдерскую ренту и дифференциальные — I и II рода.

Абсолютная рента в этом случае равна доходу от контроля над бизнесом, который не обладает уникальными качествами, в отраслях, поставленных в наихудшее положение. В таких случаях инсайдеры, согласно Дзарасову, могут получать доходы даже от убыточных предприятий. Дифференциальная рента I рода извлекается там, где активы обладают более уникальными свойствами. Соответственно, рента II рода извлекается там, где инсайдеры вкладываются в производство, чтобы нарастить его эффективность. И только здесь Дзарасов находит сходство предпринимательского дохода с инсайдерской рентой II рода.

На наш взгляд, для возможной аналогии с капиталистической рентой здесь имеется лишь один признак. В условиях существования монополий, когда они охватывают предприятия разных отраслей, спрос обеспечивается за счёт мобилизации и отсталых предприятий, которые в условиях свободного рынка проиграли бы конкуренцию86Курс политической экономии. В 2-х т. Т. I. Под ред. Н. А. Цаголова. Учеб. пособие для экон. вузов и фак. Изд. 3-е, переработ. и доп. М., «Экономика» , 1973. — С. 623.. Аналогичная ситуация в сельском хозяйстве при капитализме: для того, чтобы обеспечить спрос на продукцию, приходится задействовать земли наиболее скудного качества, которые и дают минимальную, абсолютную ренту.

Однако за пределами этой аналогии к концепции остаются вопросы. В марксистской политэкономии категории ренты описывают способ, при помощи которого присваивается доход от продажи ограниченных природой или уникальных товаров. Самый классический пример такого товара — продукты земледелия, в котором земельные участки по определению ограничены. У промышленных предприятий таких ограничений нет, соответственно, и ценообразование их продукции иное. Можно было бы допустить такое приравнивание, если представить, что российская промышленность совершенно не приросла новыми предприятиями по сравнению с советским наследием. Но это было бы упрощением.

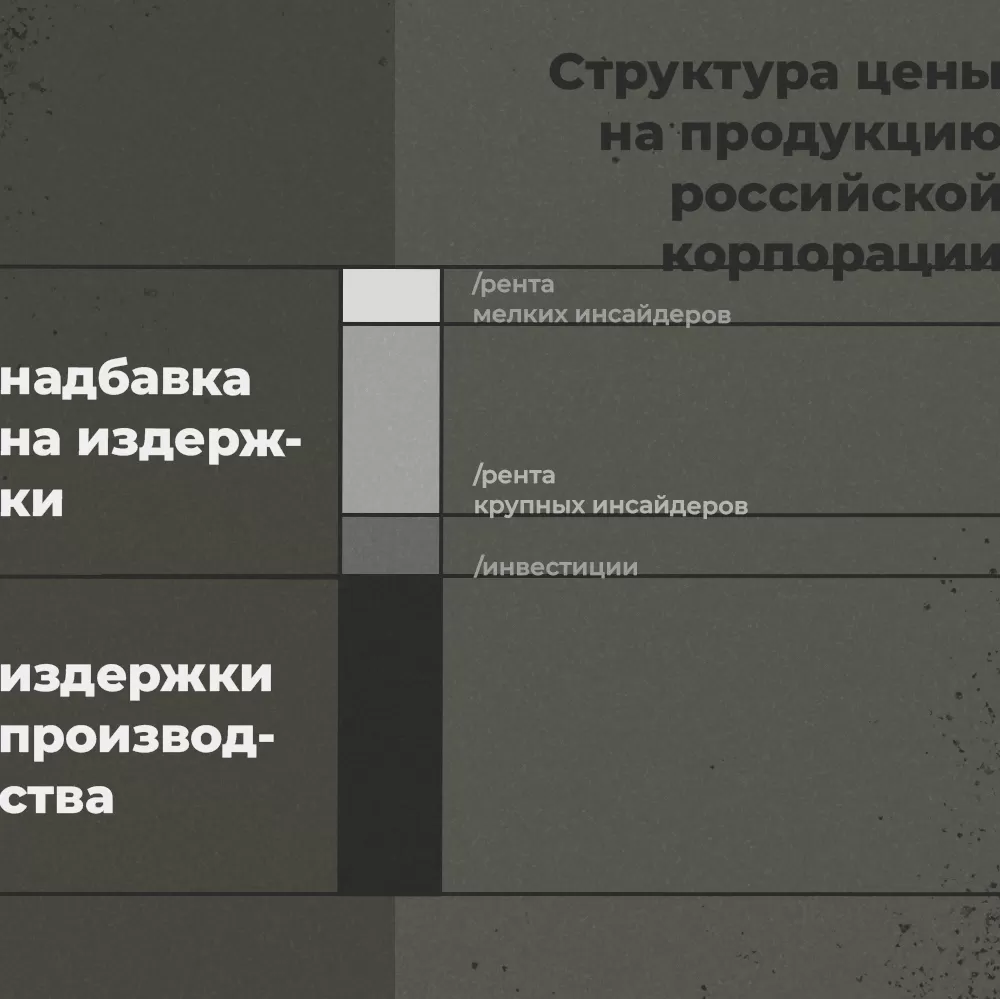

Противоречивость этой концепции наглядно проявляется ещё и в иллюстрации того, из каких частей состоит цена товара, произведённого на предприятиях, подконтрольных инсайдерам87Дзарасов Р. С. Методология Н. А. Цаголова в исследовании накопления капитала в современной России // Вестн. Моск. Ун-та. — 2009. — №3. — С. 18..

Если отстраниться от того, что Дзарасов делит инсайдерскую ренту между разными инсайдерами, и отмести из рассмотрения саму ренту, мы увидим, что в формируемой цене фигурируют издержки производства. Спрашивается, как инсайдер покрывает эти издержки? Если этот механизм ничем не отличается от механизма воспроизводства капитала, то в этом отношении инсайдер выступает как предприниматель — получает доход и направляет его на покрытие очередных издержек. В таком случае неясно, почему лишь рента II рода похожа на предпринимательский доход.

Впрочем, в более поздней работе, в полемике с Саймоном Пирани, Дзарасов пишет:

«Очевидно, что необходимо различать два типа инсайдерской ренты, присущей различным инвестиционным стратегиям и временным горизонтам. Первый (краткосрочный) вид ренты предполагает только осуществление контроля над активами, но не инвестиции в них; тогда как второй (среднесрочный) — поддерживающие инвестиции и частичное развитие производственных мощностей. Первый тип дохода ближе к марксистскому понятию абсолютной прибавочной стоимости, основанной на эксплуатации труда без роста его производительности (без технического прогресса). Последний тип дохода ближе к марксистской относительной прибавочной стоимости, предполагающей рост производительности. В одной из предыдущих работ (Дзарасов и Новоженов, 2005, гл. 3) я ссылался на два типа инсайдерской ренты, называя их абсолютной и дифференциальной, следуя трактовке аграрной ренты при капитализме в духе Рикардо-Маркса (далее различались дифференциальная рента 1-го и 2-го типа, причем первая связывалась с доходом, присваиваемым в прибыльных отраслях без инвестиций со стороны крупных инсайдеров, а вторая — с осуществлением инвестиций). Поскольку два типа рассматриваемого дохода основываются на двух типах прибавочной стоимости, более последовательным было бы именовать их абсолютной и относительной инсайдерской рентой.

В любом случае, теперь перед нами предстаёт целый спектр конкретных форм прибавочной стоимости, начиная с абсолютно краткосрочного дохода на одном полюсе, и кончая долгосрочной предпринимательской прибылью на другом (где инсайдерская рента исчезает)»88Дзарасов Р. С. Пирани С. Что определяет российский капитализм. Полемика о природе общественного строя. — 2012. — Свободный доступ: https://dzarasov.ru/dzarasov-chto-opredelyaet-rossiyskiy-kapitalizm-2012/ (дата обращения: 30.06.2024)..

Здесь Дзарасов отходит от старой интерпретации инсайдерской ренты, переходя на совершенно другой уровень абстракции. Теперь «авантюристический» и «рациональный» подходы предпринимателей89Дзарасов Р. С., Новоженов Д. В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 174–175. предстают как крайности, причём в первом случае эксплуатируемые рабочие производят абсолютную прибавочную стоимость, во втором — относительную. Между этими полюсами расположены реальные российские инсайдеры.

Такой разброс интерпретаций Дзарасовым собственной концепции создаёт впечатление, будто категории марксистской политэкономии используются им лишь для приведения аналогий и образных сравнений с отдельными положениями своей теории — на первый взгляд, здесь нет системного подхода.

Так или иначе Дзарасов стремится скрестить марксистскую политэкономию с концепцией так называемого «рентоориентированного поведения». Под последним понимается такой подход у доминирующих корпораций, когда они получают сверхприбыли за счёт более мелкого бизнеса и других отраслей, что в итоге ограничивает модернизацию экономики и технические усовершенствования производительных сил90Дзарасов Р.С., Новоженов Д.В. Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 24..

Критикуя в общих чертах эти взгляды Дзарасова, мы понимаем, что в будущем нужно ознакомиться и с теми концепциями, на которые он опирается. Речь идёт прежде всего о работах, где исследовалось функционирование корпораций и их влияние на экономику91Это, прежде всего, работы: Адольфа Берле, Гардинера Минза, Михаила Калецкого, Альфреда Эйхнера и Оливера Уильямсона..

Отдельно нужно будет рассмотреть и другой тезис, из которого Дзарасов исходит в своей концепции. Как мы увидели в начале раздела, по Дзарасову, крупные бизнесмены не заинтересованы вкладываться в производство в долгосрочной перспективе, поскольку их собственность находится под постоянной угрозой. Этот тезис мы рассмотрим ниже, в разделе о собственности.

Правильный неправильный капитализм Кагарлицкого 1

Предыдущие авторы так или иначе говорят о том, что российский капитализм — периферийный. Но они этот тезис не раскрывают: они не говорят, как именно периферийное положение России влияет на строение её экономики.

Здесь есть что почерпнуть у Кагарлицкого1. Он не согласен, что российский капитализм нужно характеризовать как «дикий», «отсталый» или «деформированный / мутированный».

Он считает, что, во-первых, в 90-е годы скорее западный капитализм «дичал», чем посткоммунистический «дикий» становился «цивилизованнее». Это объясняется волной неолиберализма. Только западная неолиберальная политика встречала там сопротивление развитых институтов гражданского общества, в то время как на постсоветском пространстве их не было — можно было насаждать неолиберальную модель, как выражается Кагарлицкий1, «кавалерийской атакой»92Кагарлицкий Б. Ю. Реставрация в России. — М. : Эдиториал УРСС, 2000. — С. 38..

Во-вторых, Россия становилась капиталистической по мере того, как включалась в мировую систему. Здесь Кагарлицкий1 соглашается с Розой Люксембург, которая утверждала, что всякая волна международной экспансии капитала вовлекает в свою сферу страны с господствующими небуржуазными отношениями93Кагарлицкий Б. Ю. Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали. — Екатеринбург : Ультра. Культура, 2005. — С. 52..

В этом смысле слова российский, как и любой периферийный, капитализм будет «неправильным»: мировой капитализм подстроил российскую экономику — со своими особенностями — под свои потребности. Здесь затруднительно накопление капитала, которое обеспечило бы становление местного предпринимательского класса, так как в рамках текущего мирового уклада инвестиционные ресурсы стихийно перераспределяются в «центр». С 90-х годов Россия обслуживает международное накопление капитала94Кагарлицкий Б. Ю. Реставрация в России. — М. : Эдиториал УРСС, 2000. — С. 39–41..

Из того факта, что капитализм, как мировая система, адаптирует российскую периферийную экономику под себя, Кагарлицкий1 делает ещё один вывод. Так как Россия отчасти сохранила советские порядки — зависимость рабочих от администрации, остатки социальных гарантий, превратившиеся в бюрократический патернализм, клиентелизм95Клиентелизм — это властные отношения по модели «патрон-клиент» между отдельными личностями или коллективами, которые сочетают личную зависимость и взаимные услуги. в политике — благодаря этому российская система защищает себя от классовой борьбы. В противном случае, если вводить «полноценные» буржуазные отношения, придётся одобрять и независимые профсоюзы и партии. Это предполагает наступление на капитал, удорожание рабочей силы и снижение конкурентоспособности местных бизнесменов на мировом рынке.

Поэтому если мы ставим вопрос о полноценной модернизации и замене номенклатурной буржуазии и полукриминальных кланов «настоящими» предпринимателями, то в российских условиях мы одновременно ставим вопрос об уничтожении частной собственности96Кагарлицкий Б. Ю. Реставрация в России. — М. : Эдиториал УРСС, 2000. — С. 41–42.. Иными словами, если вводить элементы «цивилизованного» капитализма в российскую экономику, её издержки возрастут до такой степени, что это не позволит выдержать конкурентную борьбу с такими же «цивилизованными» развитыми рыночными экономиками.

Критика

Сложно согласиться с Кагарлицким1, когда он утверждает вслед за Розой Люксембург, что любая экспансия капитала должна вовлекать в свою орбиту страны с господствующими некапиталистическими отношениями.

Люксембург накладывала искусственные ограничения капитализму, считая, что он не может развиваться, не включая в свой рынок страны с господствующими некапиталистическими отношениями.

На деле в рамках отдельно взятой страны капиталисту зачастую сложно сбыть товар, реализуя даже простое воспроизводство капитала, не говоря о его расширенном воспроизводстве. То есть капиталистическое общество на каждом цикле воспроизводства сталкивается с подобными проблемами, что периодически и приводит к кризисам перепроизводства — и теоретически такой исход не зависит от того, включён в эти циклы некапиталистический мир или нет. Да, в реальности долгое время подобные регионы позволяли «подпитывать» развитые рыночные экономики; но существенной составляющей капиталистического мира они от этого не стали. Более того, сейчас подобных регионов нет, но капитализм существует, а на его скорый крах надеяться не приходится.

Тема, которая выходит за пределы данной статьи, — пригодность мир-системного анализа как инструмента для изучения современного общества. Методология и теория его разнородны и не сведены в систему. С этой точки зрения пользы от него мало, и в этом отношении мы согласны с Lenin Crew. Неоспоримой пользой этого течения можно считать обилие данных, которые его последователи так или иначе собирают в исследованиях.

Борис Кагарлицкий1, как представитель мир-системной школы, справедливо подмечает, что на современном этапе капитализма разные страны и их блоки включены в мировое разделение труда и эта включённость отражается на устройстве стран и регионов. Хотя для марксистской политэкономии в этом утверждении нет ничего нового, мы согласимся с его конечным выводом: Россия к концу 90-х заняла свою нишу в мировом разделении труда.

Разберём некоторые детали

Мы разобрали в общих чертах, как авторы описывают российский капитализм. Теперь взглянем и на их более мелкие наработки с точки зрения аспектов, составляющих сущность капитализма.

Капитализм формируется там, где вместе с собственниками средств производства существует рынок рабочей силы, которая и приводит в движение средства производства.

Обобщающих работ по наёмному труду в России почти нет, поэтому мы поговорим о её рынке рабочей силы позже.

Чтобы оценить своеобразие российской экономики, нужно представлять её место в мировом разделении труда и общей иерархии капиталистических стран.

Поэтому мы в первом приближении рассмотрим:

- Отношения собственности в России;

- Положение постсоветской России в эпоху империализма.

Владеть, пользоваться и распоряжаться по-русски — об отношениях собственности

Приватизация 90-х годов определила, как собственность будет распределяться и закрепляться дальше.

Социолог Владимир Добреньков в своей работе97Добреньков В. И., Исправникова Н. Р. Пирамиды упущенных возможностей (российская версия «капитализма для своих»). — М. : Академический проект, 2014. — 171 С. отследил изменения в отношениях собственности между началом 90-х и серединой 2010-х годов. Он выделил этапы становления «капитализма для своих» или «кронизма», как его называют в научной среде. Опишем кратко эти этапы, опираясь на работу Добренькова.

Приватизацию 90-х годов он отнёс к первому этапу развития «капитализма для своих».

В этот период госаппарат стремился сохранить власть, раздавая активы. Экономический эффект от этих сделок и тем более их законность были второстепенными. Поэтому госаппарат мог в любой момент законно пересмотреть результаты приватизации, если главный бенефициар перешёл черту дозволенного. Дело ЮКОСа — тому подтверждение.

«Пересмотреть результаты приватизации» могли и бизнесмены — будучи частью преступной группировки или воспользовавшись их услугами, они могли насильственно присвоить чужую собственность. Начиная с 2000-х враждебное поглощение фирм протекало и в изощрённых формах, например в виде принудительного банкротства. Проблема в том, что их, в отличие от рейдерства, далеко не всегда можно выявить как враждебные и принудительные меры. Но саму возможность агрессивного присвоения собственности на этом этапе отрицать не приходится.

Наконец, сами результаты приватизации в глазах большинства населения страны воспринимались негативно и поэтому собственность, как замечает Добреньков, легальная, но нелегитимная.

Хоть частная собственность формально закреплена, неформально она отвергалась — во всяком случае, сильнее, чем в развитых рыночных экономиках. По данным «Левада-Центра» за 2000–2007 годы 78–83 % опрошенных выступали за полный или частичный пересмотр итогов приватизации, а оставить их без изменений предлагали 7–15 %98Права собственности, приватизация и национализация в России / Под ред. В. Тамбовцева. М. : Новое литературное обозрение, 2009. — С. 346.. Естественно, в результатах опроса не учитывается, о какого рода пересмотре идёт речь: о возврате к общественной собственности или более «справедливом» перераспределении частной. Здесь важно зафиксировать, что положение дел тогда не устраивало многих.

На наш взгляд, факт признания или непризнания населением итогов приватизации важен. Но это лишь один из множества факторов, которые определяют способ, форму закрепления собственности.

При российском капитализме, когда класс наёмных работников лишён субъектности, реальные возможности для сохранения частной собственности определяются соотношением сил бизнеса и государства.

В условиях, когда активы предприятия могут забрать в любой момент, предприниматели ищут способы, как закрепить контроль над своей собственностью иными, неформальными методами.

Из-за этих факторов отношения собственности в России нестабильны и на деле слабо закреплены государством — что отмечают не только Бузгалин, Колганов и Дзарасов, но и другие исследователи. Но они изучали этот вопрос и опирались на данные не новее 2000-х включительно, поэтому и выводы мы можем делать с некоторой условностью.

Существует конституционный способ гарантии собственности, который реализован в условно западных экономиках, — ситуация, при которой власть реально разделена на ветви, которые уравновешивают друг друга и это не позволяет какой-либо ветви притеснять бизнес. Социолог Вадим Волков в одной из статей показал, что такой способ решения не обязательно должен быть нормой для других экономик99Волков В. Проблема надежных прав собственности и российский вариант вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики. — 2010. — № 8. — С. 7–9..

Российский способ решения проблемы встречается также в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Его особенность заключается в том, что верхи бизнеса и власти связаны личными, а порой и семейными отношениями. В таком случае экономика развивается и собственность остаётся неприкосновенной при соблюдении взаимных обязательств — например, власть не отнимает активы и не поднимает налоги, а бизнес вкладывается в стратегически важные проекты. Бизнес может уравновесить силы, сконцентрировав в своих руках большое число активов разных предприятий. В таком случае власть, покусившись на крупную собственность, может нарушить целостность экономики страны, что не будет выгодно никому.

В целом подобный способ решения проблемы гарантий собственности присущ, по мнению Волкова, более авторитарным режимам. Но он отмечает, что, в отличие от «собратьев по режиму», в России «капитализм для своих» доведён до крайности. Это подтверждают примеры с появлением госкорпораций — политику организации определяют члены совета директоров или приближенные к нему, которые, в свою очередь, были чиновниками высшего уровня. Иными словами, критерий для распоряжения крупной собственностью не хозяйственный опыт, а близость к узкому кругу должностных лиц100Волков В. Проблема надежных прав собственности и российский вариант вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики. — 2010. — № 8. — C. 24..

Добреньков называет такое положение дел режимом «размытой» собственности. Это условия, при которых права субъектов чётко не обозначены, а государство выстраивает отношения с прочими субъектами по правилам, прописанным для каждого отдельно101Добреньков В. И., Исправникова Н. Р. Пирамиды упущенных возможностей (российская версия «капитализма для своих»). М. : Академический проект, 2014. — С. 31..

При этом хотя такой режим и выглядит как отклонение от нормы, но в таком отклонении в краткосрочной перспективе заинтересовано государство, крупный бизнес и даже наёмные работники.

Если правила внятно не обозначены, то источники доходов легче скрыть. Размытая собственность подпитывает теневую экономику. Она выгодна бюрократии, так как позволяет ей получать неофициальные доходы. Кроме того, дополнительные доходы поддерживают стабильность власти: подпитывают её разные уровни и ветви, выстраивают коррупционную пирамиду и воспроизводят власть.

Крупному бизнесу такой расклад тоже выгоден, поскольку позволяет упростить доступ к ограниченным ресурсам и скрывать какую-то часть своих доходов102Волков В. Проблема надежных прав собственности и российский вариант вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики. — 2010. — № 8. — С. 16..