Время не бога, время купцов. Твою жизнь — украли

Попы и купцы воевали за время. Сначала время отобрали у бога, потом его отобрали у нас. Каждый день — будильник, смена, дом. А ведь раньше не считали часы и дедлайны!

Борются классы не только в производстве. Борются они и в пространстве часов. Читай, как освободить время из королевской башни, что делать, чтобы дни подчинил коммунизм.

В XIV веке в Европе началась война за время — между церковью и купцами. Церковный распорядок больше не подходил торговле: сделки, расчёты и логистика требовали точного часа.

К битве за время присоединились городские рабочие. Они тоже хотели распоряжаться своим временем, отняв его как у церкви, так и у купцов.

Война за время не прекращается до сих пор. Не прекратится она и при коммунизме.

Узнаёшь свой день?

Утро. Звонит будильник. «Отложить». Потом — опять. И снова. Каждый сигнал отрезает кусок утра — от сна, от завтрака, от времени на сборы. Встаёшь позже, чем планировал. Быстрый душ, пара глотков кофе. Затем — дорога до работы.

День. Опоздал на пятнадцать минут — пишешь объяснительную. Задержишься ещё один раз — рискнёшь потерять работу. Обеденный перерыв, поделивший рабочий день пополам, — единственное свободное время, отведённое для тебя в рабочем расписании.

Вечер. Дома — новая арифметика. Шесть–восемь часов отводятся на сон, оставшиеся, совсем немного, — на личные дела. Всё это «свободное» время ты чувствуешь давление, словно находишься в тисках.

Это ежедневная, почти незаметная борьба с невидимым врагом — временем.

Но так было не всегда. Было время, когда никто не считал часы, а будни не делились на смены, обеды и дедлайны. До XIV века повседневность определяли солнце, церковные колокола и традиции. В Средневековье сосуществовали как минимум два представления о времени и между ними разгорелась настоящая война — между церковью и купцами.

Время купцов против времени церкви

Долгое время церковь поддерживала купцов. Торговля шла в церковные праздники, была частью религиозной жизни. Даже слово «месса» значило и обедню, и ярмарку одновременно.1Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы: в 2 т. Т. 1. — Челябинск : Социум, 2004. — С. 128. Но кое-что в торговле вызывало тревогу у духовенства.

Церковь упрекала купцов в том, что они зарабатывают на времени.

Средневековые священники верили, что время дано богом и находится в его власти. Поэтому попытки извлечь из него прибыль казались им посягательством на то, что торговцу не принадлежит. Так, францисканский автор начала XIV века писал по этому поводу:

«…может ли купец за одну и ту же торговую сделку просить с того, кто не может рассчитаться немедленно, плату большую, чем с того, кто рассчитывается сразу? Аргументированный ответ: нет, ибо в противном случае он будет торговать временем и извлекать ростовщический процент, продавая то, что ему не принадлежит [время]».2Цит. по: Жак Ле Гофф. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. — Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2000. — С. 36.

В начале XIV века именно церковное время определяло повседневность. День длился от восхода до заката. Жизнь шла по звону колокола: один звон звал на жатву, другой — на выгон скота, третий — напоминал, что пора спать.

Но у церковного времени была одна серьёзная особенность — оно было неточным.

Торговля требовала большей точности. Прибыль зависела от времени. Купец больше не мог полагаться на случай — нужно было считать: путь, сроки, стоимость. Вместо циклов природы пришло линейное, измеримое время: время сделок, векселей, ярмарок, счётов. Это уже было не время бога — это было время торговли.

Рабочее время и классовая борьба

В XIV веке, во время экономического кризиса, люди впервые начали спорить о точном учёте времени.

Рабочие добивались увеличения рабочего дня, чтобы компенсировать падение зарплат.

В 1322 году власть Франции, по настоянию короля Филиппа Красивого, пошла рабочим навстречу и разрешила ночной труд.3Жак Ле Гофф. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. — Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2000. — С. 50. Это стало вызовом не только церковным представлениям о порядке, но и власти купцов: теперь, добившись ночного труда, управлять временем пытались и рабочие. Вскоре купцы перехватили инициативу. Чтобы сохранить контроль над рабочим днём, они начали жёстко его регламентировать, вводя «рабочие» колокола. Те возвещали начало, конец и перерывы в течение смены.

На этом фоне начались конфликты: рабочие выступали против колоколов, которые ограничивали их контроль над временем.

В 1340-х–1360-х годах рабочие отказывались подчиняться колоколам, пытались их ломать и использовать в протестах. Это сопровождалось штрафами и репрессиями вплоть до смертной казни. В Гане с 1358 по 1362 годы тех, кто не подчинялся сигналам рабочего колокола, штрафовали. В Коммине в 1361 году ткачи, приходившие на работу после утреннего звона, также наказывались — каждому назначался штраф в 5 парижских су4Жак Ле Гофф. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. — Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2000. — С. 52., что примерно равнялось половине месячной зарплате городского ремесленника.

Постепенно предметом споров становилось не только рабочее, но и свободное время. Виноградари и подёнщики требовали ограничить рабочий день и защитить право на личное время — то, что оставалось после звона колокола. В ответ появлялись первые нормы: в парижском ордонансе 1395 года рабочий день стали считать временем от восхода до заката с перерывом на обед.

Так появилось новое представление о времени: часть дня принадлежала купцам, часть — рабочим.

Граница между частями дня — результат классовой борьбы.

Башенные часы и освоение пространства

Башенные часы перевернули городскую жизнь. Их ставили напротив церковных колоколен — как знак наступления новой эпохи.5Жак Ле Гофф. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. — Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2000. — С. 43. Теперь время можно было измерять и контролировать.

Одни из первых башенных часов появились во Флоренции. До этого на городских башнях располагались церковные колокола. Они отбивали канонические часы6День тогда делился по схеме канонических часов: заутреня, утреня, первый, третий, шестой и девятый канонические часы, вечерня и повечерие. и приводились в движение вручную. В «Божественной комедии» Данте упоминается колокол монастыря Бадиа, который в XI–XII веках символизировал церковный ритм жизни:

Флоренция, меж древних стен, бессменно

Ей подающих время терц и нон7Терция (третий канонический час) была началом, а нона (девятый канонический час) окончанием рабочего дня.,

Жила спокойно, скромно и смиренно.8Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. XV, — М.: Наука, 1967. — С. 379.

В 1354 году на башне ратуши во Флоренции вместо старого колокола установили механические часы. Это стало символом перехода от старого времени к новому — регулярному, измеримому и независимому от церковных ритуалов.

В это же время менялся и взгляд на пространство: для купца было важно не только расстояние, но и время, за которое его надо преодолеть.

Именно в XIV веке пространство впервые начали измерять временем.

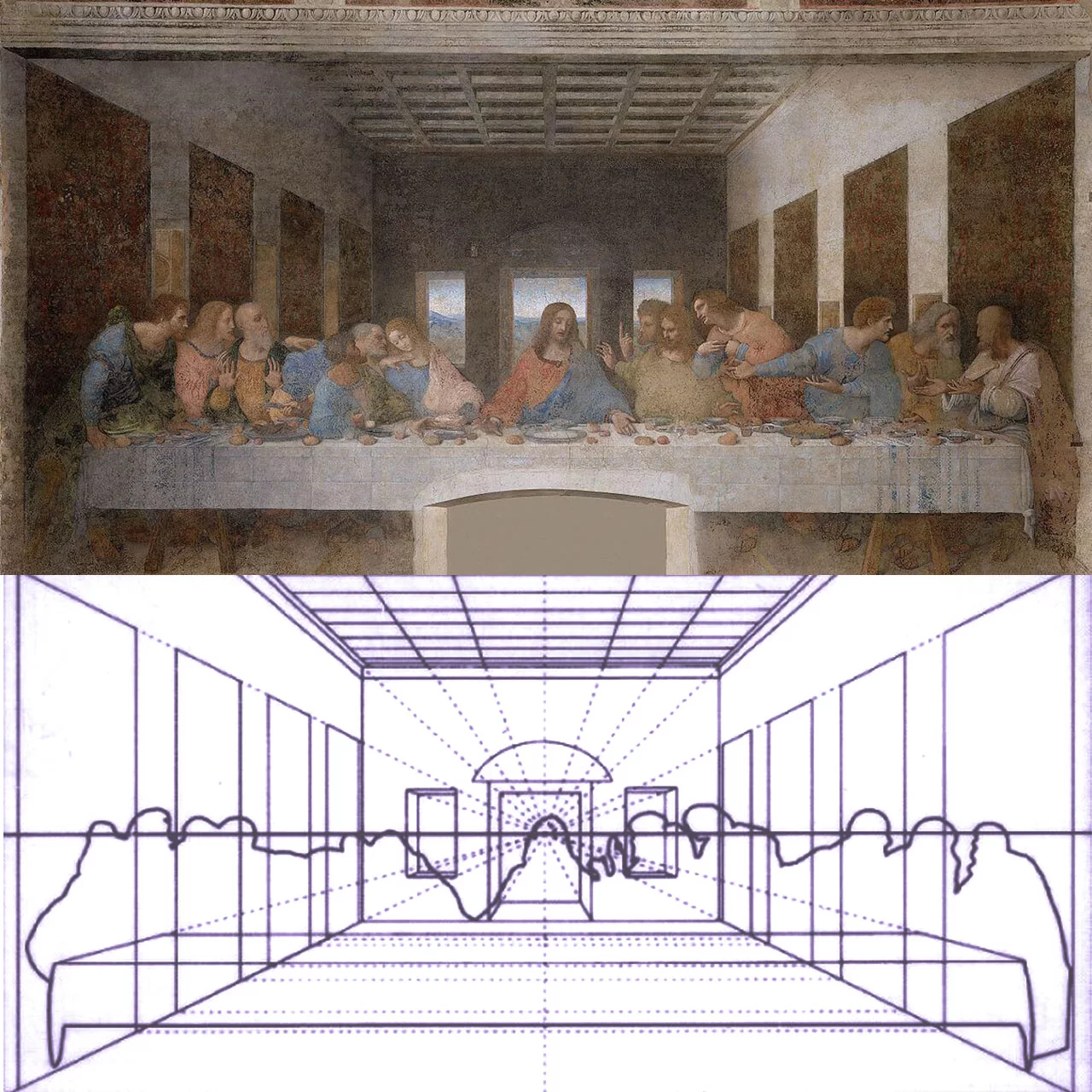

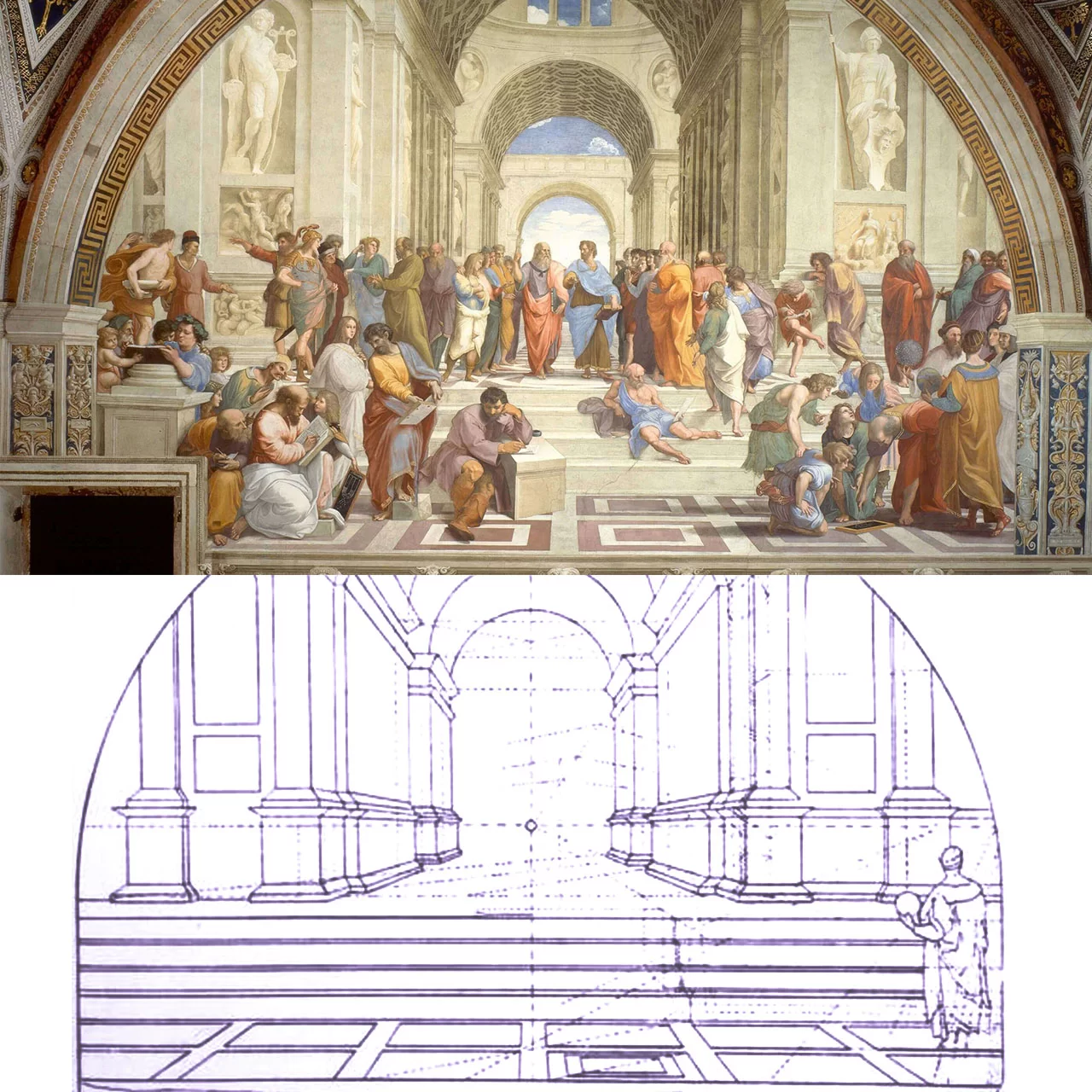

Перелом в восприятии пространства-времени отразился в искусстве. В средневековой живописи появилась перспектива. В предшествующие века различные элементы изображались на одной плоскости и плане, не привязанные к конкретному времени. Но Леонардо и Рафаэль попытались схватить конкретный миг в его глубине и полноте, сквозь замёрзший момент увидеть многокилометровую перспективу, а значит, и время.

Механическое, башенное время не сразу вытеснило природные ритмы. Вплоть до Ренессанса люди ориентировались по восходу, закату и церковным службам. Даже с появлением башенных часов порядок оставался разным: в одних городах отсчёт шёл с полуночи, в других — с полудня или восхода солнца. Это приводило к путанице. А местами складывалось ощущение, будто время отсчитывается наугад. Как отмечал Монтень9Мишель де Монтень (1533–1592) — французский писатель и философ Возрождения.:

«Их часы в городе, но не в предместьях, всегда отзванивают время на час раньше. Если бьют десять ударов, это значит, что всего девять часов: как они говорят, это потому, что некогда такая нечаянная ошибка часов уберегла их город от нападения, которое там готовили».10Мишель де Монтень. Путевой дневник. Путешествие Мишеля де Монтеня в Германию и Италию. — М. : Редакционно-издательский центр «Культ-информ-пресс», 2019. — С. 37.

Первые механические башенные часы были ненадёжны и часто ломались. Но постепенно они стали инструментом контроля: сначала — для купцов, стремившихся точнее измерять рабочее время, затем — для власти. В 1370 году Карл V приказал всем колоколам Парижа звонить в соответствии с башенными часами королевского дворца.11Башенные часы в королевском дворце считались «главными». От них отсчитывалось время всех остальных. Гонцы или городские служители обходили башни и сверяли их часы с королевскими. Если находили расхождения — настраивали вручную. Башни рядом с дворцом могли ориентироваться по звуку его колокола или по стрелке на циферблате, если её было видно.

С башенными часами городское время стало государственным.

Кто владеет временем — владеет жизнью

История времени — это история власти. Во Флоренции к XV веку до 40 тысяч человек подчинялись новому времени. Измерять время — значит распоряжаться телами, трудом, вниманием. От колоколов монастырей до Google Calendar, от механических часов до KPI — вся эта цепочка связана одной нитью: кто устанавливает ритм, тот управляет жизнью других.

Маркс писал:

«Действительная экономия — сбережение состоит в сбережении рабочего времени… Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т. е. времени для того полного развития индивида».12К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Т. 46, Ч. 2. — 2-е изд. — М. : Издательство политической литературы, 1969. — С. 221.

Но пока время остаётся внешней силой, которую кто-то другой расчерчивает для нас, мы остаёмся в позиции догоняющих.

Современный ритм жизни дробит наше время на мелкие куски. Поток разнородной и зачастую ненужной информации занимает значительную часть нашего дня и мешает сосредоточиться, а значит — жить по-своему.

Некоторые пытаются взять время под контроль — планировать день, отключаться от сети, выстраивать режим. В этом есть смысл.

Без самодисциплины и личного расписания коммунисты не станут авангардом.

Даже после капитализма борьба за время не исчезнет.

Сегодняшние платформы и экосистемы построены так, чтобы удерживать внимание — ради прибыли. Они навязывают свой ритм, свои цели, свои способы жить. Оставить их как есть — значит сохранить чужую власть над временем. Но и просто отменить — недостаточно. Придётся заново определить, как устроено время, кому оно принадлежит и на что оно тратится.

Освобождение от капитала — это не финал, а начало новой работы. Нужно будет не только сократить рабочее время, но и изменить саму логику производства — организовать общественное планирование, широкое низовое самоуправление и ввести автоматизацию производства — для освобождения времени и всестороннего развития личности.13В статье «Социализм, (не) построенный в основном» мы писали, что «Именно эти три аспекта — плановая экономика, самоуправление и общественная собственность — являются признаками социалистических (коммунистических) производственных отношений».

Война за время продолжается. И ставка в ней — не просто расписание, а сама возможность быть собой.

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

«Шоковое кино» и революция

Могут ли тиктоки пробудить мировую революцию?

«Шоковое кино» и революция

Могут ли тиктоки пробудить мировую революцию?

Соцреализм. Сказка ложь, да в ней намёк

Партия убивала советское искусство? — критика соцреализма

Соцреализм. Сказка ложь, да в ней намёк

Партия убивала советское искусство? — критика соцреализма

Социализм, (не) построенный в основном

Нашу статью о социализме раскритиковал журнал Lenin Crew. Огорчаемся — и критикуем в ответ

Социализм, (не) построенный в основном

Нашу статью о социализме раскритиковал журнал Lenin Crew. Огорчаемся — и критикуем в ответ

Культ потребления

Статья о культе потребления: его сути, происхождении и последствиях для человека

Культ потребления

Статья о культе потребления: его сути, происхождении и последствиях для человека