Йорис Ивенс и реализм в кино

Содержание

Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра

Документальное кино — вид киноискусства, которое позволяет подать реальное событие под любым углом. Этим пользуются воюющие государства, выводя в документальных фильмах положительные образы «наших» и отрицательные — «врагов».

Зрители зачастую забывают, что факт, представленный на экране, перестаёт быть реальным и становится частью художественного замысла автора. Беспристрастным документалист, увы, оставаться не может: даже в самый долгий фильм невозможно уложить все факты, и автор вынужден выбирать, чтó в монтаж войдёт, а чтó — нет.

Получается, кино так или иначе обманывает зрителя, выдавая интерпретацию за факт. Прогрессивному кинематографу в таком случае остаётся одно: подавать горькую пилюлю просвещения в сладкой оболочке и лгать во благо распространения идей социализма. Но зритель всегда будет чувствовать эту фальшь.

Своим творчеством Йорис Ивенс показывал, что у режиссёров есть другой путь. Через фильмы можно не только пропагандировать идеи, но и достигать истины, сокрытой в реальности. Давай поймём как.

Истина и реальность в кино

«Говорит Индонезия»

В 1942 году японские милитаристы оккупируют Индонезию, в то время — голландскую колонию. Через два года голландское правительство направляет своего гражданина, режиссёра-документалиста Йориса Ивенса, в Австралию.1После оккупации Нидерландов в 1940 году голландское правительство перебирается в Лондон и возвращается в Амстердам только в 1945-м. В Австралию Ивенса отправило именно эмигрантское правительство Нидерландов.

Там он готовится к съёмкам фильма про борьбу индонезийцев с японскими захватчиками.

«Однако в августе 1945 года колесо истории неожиданно повернулось: индонезийцы сами освободили свою страну от японских войск, а заодно — и от голландских колонизаторов. Индонезия объявила всему миру о своей независимости. Голландия ответила войной»2Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 77–78..

Ивенс разрывает свой контракт с государством и делает заявление для прессы, в котором поддерживает национально-освободительную войну индонезийского народа:

«Каждая нация — голландцы, американцы, французы, австралийцы — в определённые периоды истории сочла необходимым с оружием в руках отстаивать свою независимость и свободу: дорога к свободе открыта для всех народов мира. Документальное кино призвано содействовать и помогать прогрессу на этом пути»3Цит. по: Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 80.;

«Я уверен, что создавшееся в данный момент положение выгодно лишь небольшой группе людей в Голландии»4Цит. по: Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 79..

Уже безработный Ивенс решает остаться в Австралии и следить оттуда за событиями войны. Голландия пытается доставить оружие своим войскам для подавления восставших индонезийцев через Сиднейский порт. Но против этого выступают профсоюзы работников порта. Они объявляют забастовку в поддержку войны индонезийцев за независимость. Ивенс снимает происходящее на камеру. Киновед Сергей Дробашенко, автор биографии Ивенса, отмечает, что режиссёр горел желанием рассказать правду об этих событиях миру5Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 80–81..

Голландцам не удаётся подавить забастовку. «…Индонезийских моряков поддерживают австралийские докеры, китайцы, малайцы»6Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 81.. Тогда голландцы решают нанять моряков из Индии и ограничивают их от общения с забастовщиками.

Однажды утром корабль с индийской командой, нагруженный оружием, выходит из Сиднея в море. Немедленно за ним следуют катера с представителями забастовщиков, среди которых голландец с камерой — Ивенс. Цель бастующих — уговорить индийских моряков остановить рейс в Индонезию. «Братья! Борьба Индонезии за свободу — это и ваша борьба!» — кричат забастовщики. Корабль уплывает, но на следующий день возвращается — индийские моряки восстали против капитана и вынудили его развернуть судно. У индийцев пробудилось чувство классовой солидарности.

Так родился фильм «Говорит Индонезия» (1945).

Ивенс погружает зрителя в события забастовки и показывает их даже ярче, чем они были в действительности. Это можно увидеть в следующем эпизоде.

В рабочем клубе моряк объясняет своим товарищам сложившуюся ситуацию, что-то рисуя на листе бумаги. Он размышляет, как много людей живёт в Индонезии по сравнению с Голландией, а затем чертит число 100 млн — «это количество долларов, которое голландские концессионеры ежегодно извлекали, эксплуатируя природные богатства колонии». Но теперь индонезийцы свободны от голландцев. Моряк «…на контурах Индонезии размашистыми штрихами рисует пулемёт. За кадром в это время слышны звуки стрельбы. И тотчас крупный план рисунка сменяется натурными кадрами бегущих индонезийских моряков, начинающих забастовку»7Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 84..

Сергей Дробашенко в книге про Ивенса описывает этот эпизод как «вносящий дополнительную художественную краску в фильм», «особым образом воздействующий на чувства зрителя»8Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С.84–85.. Это магия кино. Вместо того чтобы заставлять диктора объяснять опасности того, что случится, если австралийские моряки позволят кораблям с оружием достичь берегов Индонезии, Ивенс это показывает. С добавлением звука на экране рисунок оживает и объяснения моряка приобретают бóльший вес.

Ивенс через кинофильм разоблачает ложь сторонников колониализма, которые заявляли в прессе, что в Индонезию отправляют медикаменты, а не оружие. В фильме сперва он показывает газету с заверениями голландского правительства в том, что они доставляют туда именно медикаменты. Потом Ивенс вставляет в монтаж кадр с тем, как сиднейские рабочие открывают ящик, который им сказали доставить, и находят там патроны. Диктору не нужно объяснять, что здесь происходит. Зритель и без него понимает, кто лжёт.

В отдельных героях Ивенс воплощает обобщённые художественные образы. Например, он инсценирует встречу двух матерей — австралийки и индонезийки — в начале фильма. Женщина из Австралии радостно хвалит ребёнка своей собеседницы, а диктор закадровым голосом сообщает зрителю: «Матери обнаружили, что дети практически одинаковы на любом языке». Так, через встречу двух женщин, Ивенс показывает возможность единения двух народов вокруг общечеловеческих ценностей.

Далее в киноленту Ивенс вставляет две сцены: одну — с индонезийцами, которые возвращаются к себе на Родину, с грустью размышляя о её судьбе, и другую — с хором, который исполняет на площади Сиднея народную индонезийскую песню. Сталкивая эти сцены вместе, Ивенс побуждает зрителя подумать, что плывущие домой загрустили, именно услышав родные напевы, хотя в реальности изображаемые события были не связаны. Так в отдельных людях режиссёр находит образ прекрасного народа, борющегося за свободу от империализма.

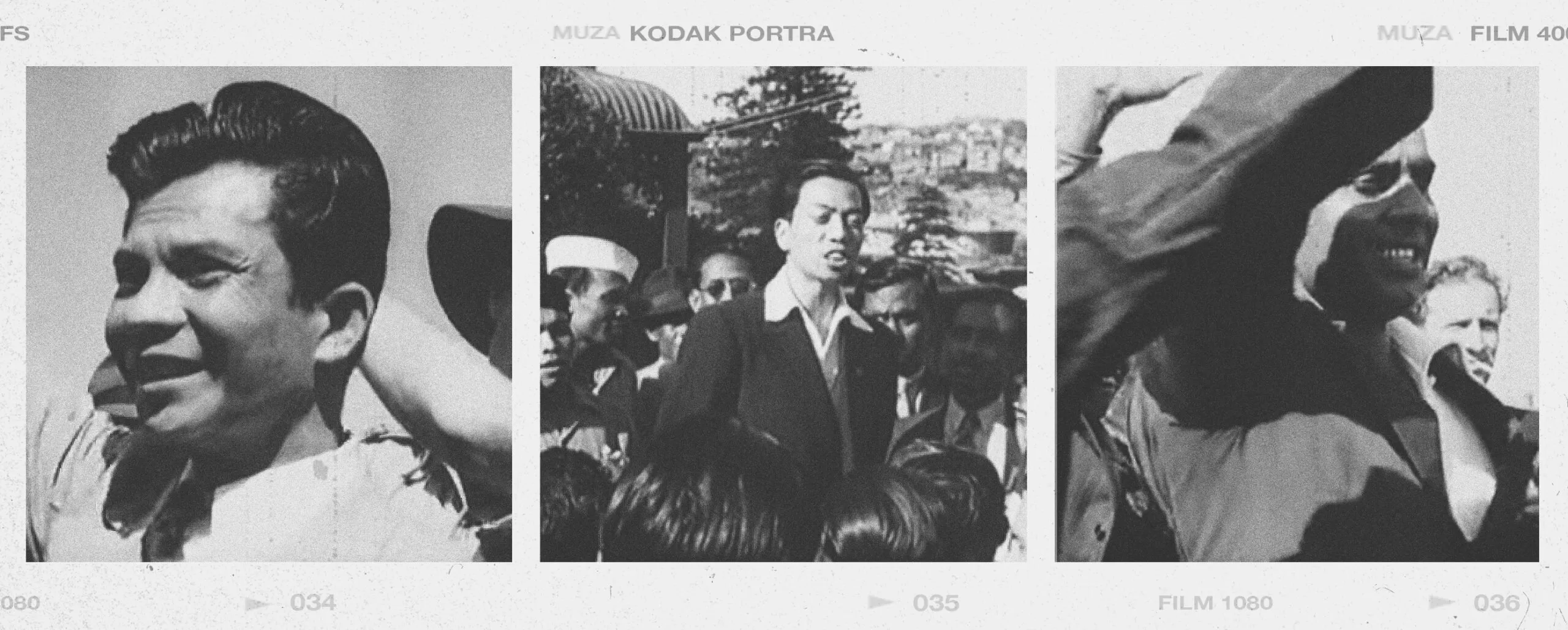

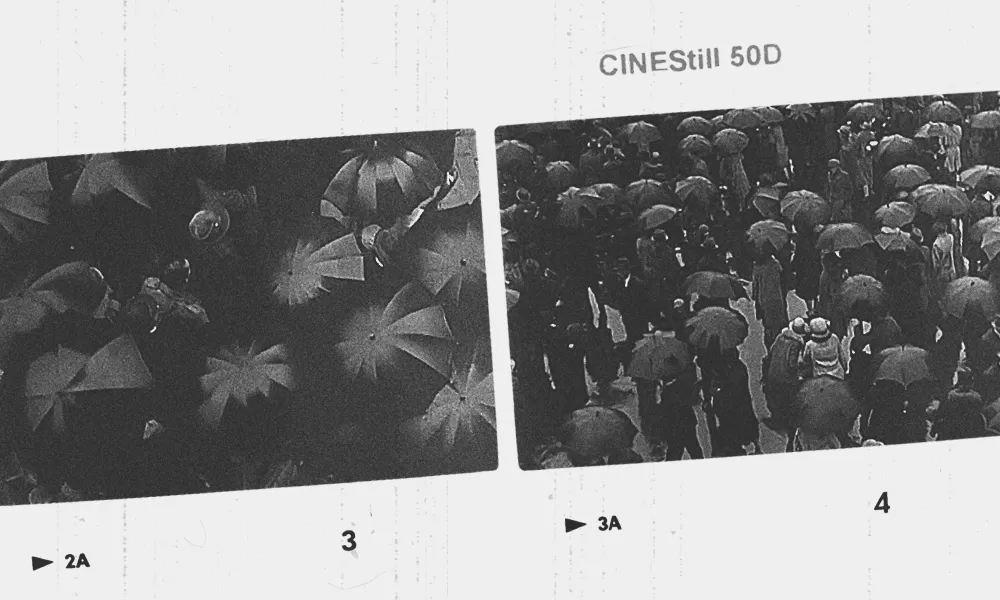

В последних сценах фильма показан митинг моряков разных стран и представителей Индонезии, которые клянутся продолжать борьбу за независимость. Ивенс снимает их снизу — так, чтобы они были на фоне неба, а позади виднелся город. Крупным планом показываются гордые лица моряков.

В маленькой победе горстки людей автор показывает духовную победу интернационализма и товарищества.

Этим же духом проникнуты последние кадры фильма: рабочие идут по мосту колонной под звучание торжественной музыки. Диктор говорит:

«Люди пяти наций, которые держались вместе, они маршируют все вместе навстречу другим сражениям. А под ними, под мостом, корабли, которые не плывут. Корабли, которые не плывут, чтобы молодая республика могла жить».

Кажется, Ивенс намеренно идеализирует людей из народа, а иногда приукрашивает действительность, добавляет в неё то, чего на самом деле не было. Не ушёл ли так Ивенс от правды, которую хотел донести?

Теория кино

Современная исследовательница кино Галина Прожико в книге «Концепция реальности в экранном документе» говорит, что «подлинность» в кино — понятие условное:

«…[в фильме. — С. О.] реальный факт преображается в факт экранный, живущий по своим художественным законам и не тождественный реальному [факту. — С. О.]»9Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. — М. : изд-во ВГИК, 2004. — С. 421..

По мнению Прожико, документальное кино — это «творческая интерпретация действительности»10«Документальное фильм — это творческая интерпретация действительности» (Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. — М. : изд-во ВГИК, 2004. — С. 421.). В этом определении Прожико цитирует документалиста Джона Грирсона (John Grirson on documentary / ed. by F. Hardy. — Los-Angeles, 1966.)., а не её отражение. Если автор не будет «смело вторгаться в реальность и создавать свою…»11Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. — М. : изд-во ВГИК, 2004. — С. 432., то кино не получится.

Фильмы обладают «экранным языком» и «профессиональной системой кинозапечатления». В эту систему входят «…внутрикадровая мизансцена, выбор крупностей, ритм движения персонажей, композиционные акценты, светотональная композиция, ракурсы»12Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. — М. : изд-во ВГИК, 2004. — С. 63.. Через этот инструментарий режиссёр может передать реальность только частично.

Допустим, есть красивый парк, в котором гуляет молодая пара. Оператор снимает их счастливые лица и пышные ясени на заднем плане. Но если бы оператор развернул камеру на 180°, то в кадр попали бы горы мусора, кирпичи, металлические бруски: застройщик «договорился» с государством, вырубил половину парка и строит здесь новостройку. Оба ракурса изображают правдивые факты, но первый делает сцену романтической, второй — разоблачительной; первый угол зрения передаёт красивые моменты жизни, второй — её несправедливость.

Авторы фильма должны в каждом кадре выбирать определённый ракурс и решать, какая часть реальности благодаря кадрам войдёт в фильм, а какая — нет.

«Экранный язык» условен и не может в точности воспроизвести реальную жизнь хотя бы потому, что в действительности события из фильма «Говорит Индонезия» происходили месяцами, а не 23 минуты его хронометража. Ивенс не снимает жизнь людей в подробностях: как они спят и едят — а изымает из их жизней определённые моменты исходя из своего видения. Получается, чем оригинальнее автор переработает реальность согласно своей позиции, тем лучше будет его кино?

А если автор считает, что правда — это ложь, красота — безобразие, а доблестный человек — тот, кто материт и бьёт жену? С такими установками в 2001 году Александр Расторгуев снял документальный фильм «Мамочки».

В центре фильма «Мамочки» история бездомной пары — Ивана и его беременной девушки Юли. Авторы подробно показывают их жизнь в бараке: матерные перепалки, мытьё, сон.

На протяжении фильма растянута сцена того, как Иван просит по телефону у матери денег и разрешения вернуться к ней жить. Мать каждый раз отвечает отказом. Тогда Иван и Юля решают прийти к ней домой и уговорить её. В подъезде героев замечают пожилые жительницы дома и кричат, чтобы они уходили и зарабатывали на жизнь сами.

Какой бы ни казалась отвратительной позиция Ивана и Юли, Расторгуев снимает их с нижнего ракурса на светящемся фоне, а старушек — с верхнего ракурса и в полутьме. Режиссёр монтирует это на контрасте несколько раз подряд, а затем и вовсе вставляет флэшбэк, где снова появляются лица старушек под гнетущую музыку, а кадры начинают дрожать.

Лица Ивана и Юли в кадре выглядят безвинно, будто они святые, хотя из фильма понятно, что на самом деле это не так. Вот пример того, как ракурс и освещение могут менять восприятие сцены.

Завершается фильм подробнейшей съёмкой родов с кровью и криками, видом половых органов. В титрах звучит «Аве Мария». Видимо, авторы через эти ужасы хотели показать чудо материнства! Но такая мысль у зрителя ни за что не возникнет, как пишет Прожико, «…ибо пространство фильма замусорено самодостаточными подробностями бытия алкашей, под которыми погребена эта, может, и красивая авторская цель». Прожико критикует авторов в «порочности этической позиции»13Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. — М. : изд-во ВГИК, 2004. — С. 422–423., проглядывающей в их фильме.

Но в чём проблема? Расторгуев воплотил свою позицию, «творчески интерпретировал действительность». Он выбрал из реальных фактов те, которые, вероятно, в его понимании наиболее ярко раскрывают идеалы доблести и красоты. Так же сделал Ивенс в фильме «Говорит Индонезия».

Расторгуев и Ивенс схожим образом возвышают героев фильмов через ракурсы, освещение, монтаж. Но их творчество всё-таки в корне различается.

Расторгуев искажает реальность, вставляя в монтаж лишь кадры безобразных моментов жизни. Так он, видимо, хочет показать, что в мире всё перевёрнуто и прекрасное — ужасно. Но рождение ребёнка не только мука, но и радость. Подмена этих понятий означает только то, что Расторгуев передаёт реальность половинчато. Представленные в фильме образы поэтому и выглядят фальшиво: нельзя мерзавцев показывать святыми, а ложью доказывать истину. Это было непреложным фактом для «русских революционных критиков» Белинского, Чернышевского и Добролюбова, но не является таковым для современных теоретиков кино, считающих, что «реализм» устарел14Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. — М. : изд-во ВГИК, 2004. — С. 4–6..

Ивенс тоже искажает реальность — но для того, чтобы наиболее ярко отразить незаметное для глаз человека.

Существует ли стоимость? Мы её не видим, но без неё не работал бы капитализм. А существует ли такая сила, которая может встать над жаждой наживы, примирить враждующие нации, дать отпор империализму? Есть ли «моральная сила пролетариата», о которой говорил Ленин?15Ленин В. И. Речь на всероссийском съезде транспортных рабочих // Ленин В. И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е: в 55 томах. — М. : Изд-во политической литературы, 1970. — Т. 43. — С. 134–135. Ивенс выявил её в горстке сиднейских портовиков, которые перестали работать, чтобы отстоять свои убеждения.

В фильме «Говорит Индонезия» Ивенс возвышает их образ не для того, чтобы поиграть с восприятием зрителя, а для того, как писал Дьёрдь Лукач, чтобы в «видимости» предмета выявить его «подлинную сущность»16Вейцман Е. Очерки философии кино. — М. : Искусство, 1978. — С. 106–114..

Хороший режиссёр через монтаж и другие средства кинематографа изменяет запечатлённую на камеру видимость реальности, чтобы отразить истину. Это понимал классик документального кино Роберт Флаэрти: «Часто приходится искажать что-то, чтобы уловить истинно правдивый дух увиденного…»17Флаэрти Р. Статьи. Свидетельства. Интервью: сб. — М. : Искусство, 1980. — С. 14.

Сотри случайные черты —

И ты увидишь: мир прекрасен.

Похожее в других видах искусства находили русские теоретики критического реализма. Например, Чернышевский в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1853) писал, что поэзия «…не в силах обнять всех подробностей, потому, по необходимости выпуская из своих картин очень многие мелочи, тем самым сосредотачивает наше внимание на немногих удержанных чертах, — если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым для неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета»18Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 110..

Для отражения правды в какой-то степени нужно приукрашивать реальность, «стирать её случайные черты». Но реальность жестока и зачастую бессмысленна, и на это нельзя закрывать глаза. Как показать эту противоречивость в кино? Йорису Ивенсу пришлось столкнуться с ней в 1932 году.

Правда низов

«Боринаж»

Ивенс показал в фильме «Боринаж» (1934) один из самых страшных эпизодов мирового кризиса 1930-х, который произошёл в бельгийской провинции Боринаж. Жители региона, работавшие на угольных шахтах, страдали от голода, болезней и антисанитарии. Нищета довела людей до такого отчаяния, что им было легче умереть, чем терпеть её. Любые шествия и забастовки подавлялись полицией, которая использовала для этого огнестрельное оружие.

Прошлый фильм Ивенса «Новая земля» (1933) заканчивался тирадой диктора о том, что голландское зерно, производящееся тоннами, капиталисты выбрасывают в море. Так они сохраняют высокую цену своих товаров, в то время как миллионы голодающих не могут купить хлеба. Голос диктора в обвинительных порывах местами переходил на крик. В «Боринаже» — наоборот. Диктор произносит свою речь почти без эмоций; кроме его речи, в фильме нет звуков, в том числе музыки; монтаж плавный, благодаря чему зрителю даётся время, чтобы всё рассмотреть. Это становится заметно уже в начале фильма.

Ивенс через нарезку хроники демонстрирует последствия мирового кризиса в разных странах, затем останавливается на сходке рабочих-металлистов Пенсильвании. Они с палками в руках собираются на митинг против увольнений и задержек зарплаты. Приезжают полицейские, и начинается потасовка. Диктор озвучивает только одно предложение:

«Вооружённые полицейские провоцируют рабочих и открывают огонь».

Затем Ивенс долгим кадром показывает от начала до конца изображаемую стычку и предлагает зрителю сделать из неё вывод. Вместо того чтобы продолжать убеждать дикторским текстом зрителя в том, что полицейские неправы, режиссёр наглядно даёт ему убедиться в этом.

События предстают перед зрителем непосредственно, практически без авторского вмешательства. Чехов писал: «Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чём говорят они, а только беспристрастным свидетелем»19Цит. по: Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. — М. : Наука, 1972. — С. 553.. Подобной позиции придерживались Флобер и Золя20«Естественные науки хороши вот чем: они ничего не стремятся доказать… К людям надо подходить, как к мастодонтам и крокодилам… Показывайте их, набивайте из них чучела, заспиртовывайте их — вот и всё, но оценивать их не следует» (Флобер Г. Избранные сочинения / Ред., вступ. статья «Творчество Флобера» [С. 3–23], коммент. М. Д. Эйхенгольца. — М. : Гослитиздат, 1947. — С. 5.).

«Я не хочу, как Бальзак, решать, каков должен быть строй человеческой жизни, быть политиком, философом, моралистом. Я удовольствуюсь ролью учёного, буду изображать действительность, ища при этом её внутренние скрытые основы» (Золя Э. Собрание сочинений: в 26 томах / Под общ. ред. И. Анисимова. — М. : Гослитиздат, 1960–1967. — Т. 24 [Послесл. Е. Эткинда, с. 526–557 ; Коммент. С. Емельяникова]. — С. 546.)..

Далее Ивенс переключается на события, происходящие в Боринаже. Шахтёры по всей провинции объявляют забастовку, которая останавливает местное производство. За бастующими следит полиция, собрания больше пяти человек разгоняются. Рабочим запрещают менять место работы, а за неуплату аренды домов или квартир их выгоняют на улицу. Периодически в фильме показываются сцены выселения арендаторов: как семьи складывают на телеги свои пожитки: бельё, посуду, ржавые люльки — а потом уезжают проситься жить к родственникам. Диктор безэмоционально говорит об одном городке:

«Из 330 домов почти 200 пустуют».

Оставшиеся под крышей не могут позволить себе отопления, поэтому под покровом ночи идут на шлаковый отвал воровать некачественный уголь. Многие из рабочих становятся люмпенами. Ивенс не оставляет эти неприглядные моменты за скобками фильма. На 12-й минуте мы видим опустившего взгляд рабочего, которого только что выселили из дома вместе с семьёй. Кадр долго останавливается на том, как он стоит на улице и просит деньги у прохожих, протянув кепку, но все проходят мимо него. Диктор говорит: «Дезорганизованные рабочие остались на самом дне».

Ивенс показывает рабочих Боринажа времён Великой депрессии не идеальными и сверхсильными, а такими, какие они есть, — грязными, уставшими; они еле выдерживают нищету, с которой столкнулись.

Ивенс не сгущает краски. Единственное, что он придумал, — несколько инсценированных эпизодов, полностью повторявших события, которые уже невозможно было снять. Например, эпизод того, как судебные приставы выселяют семью из дома. Это разыгранная сцена, но если бы Ивенс её не добавил, то не смог бы отразить в полной мере то, что тогда происходило.

Ивенс много времени уделяет условиям, в которых живут забастовщики. Один из них живёт с семьёй из девяти человек в маленькой комнате без отопления и электричества. Ивенс снимает, как его семья спит на полу и только два младенца лежат в люльках, набитых соломой. Врач осматривает детей. Из-за скудной пищи и голода они отстают в физическом развитии. У одного мальчика медик находит опухоль. Большинство членов семьи едят руками, потому что столовых приборов им не хватает. Неизвестно, когда в последний раз эти люди умывались. Диктору ничего не нужно говорить: неприкрашенная реальность шокирует зрителя без слов.

В Боринаже появляются бунтовщики, готовые мстить тем, кто поместил их в нечеловеческие условия: Ивенс вставляет в фильм кадры сожжённого рабочими богатого дома. Бунтовщиков правительственные газеты обвиняют, а коммунистическая «Юманите» — защищает. Ивенс, стараясь быть объективным, показывает страницы обеих газет, и голос диктора не встаёт ни на одну из этих сторон.

Авторы, в своём творчестве профессионально очерняющие реальность, могли бы закончить на этом фильм. Правящий класс доводит до нищеты и бьёт дубинкой людей, а пролетарии превращаются в озлобленных зверей и отвечают насилием на насилие. Может показаться, что здесь нет правых и виноватых, а между собой борются уэллсовские морлоки и элои.

Но на протяжении фильма Ивенс представляет рабочих и с другой стороны. В сцену с выселением семьи рабочего вмешиваются шахтёры из профсоюза: они приезжают, садятся на мебель, которую выносят из дома, и не дают приставам её увезти. Диктор говорит:

«Шахтёрская солидарность остановила выселение. В этот раз».

Рабочая организация посылает в дома с больными детьми врачей. Обнищавшие пролетарии понимают, что единственное, на что они могут опереться, — это на поддержку друг друга. Собирается комитет безработных, который решает бороться за распределение среди жителей провинции четырёх млн тонн угля, которые капиталисты не могут продать из-за кризиса рынка.

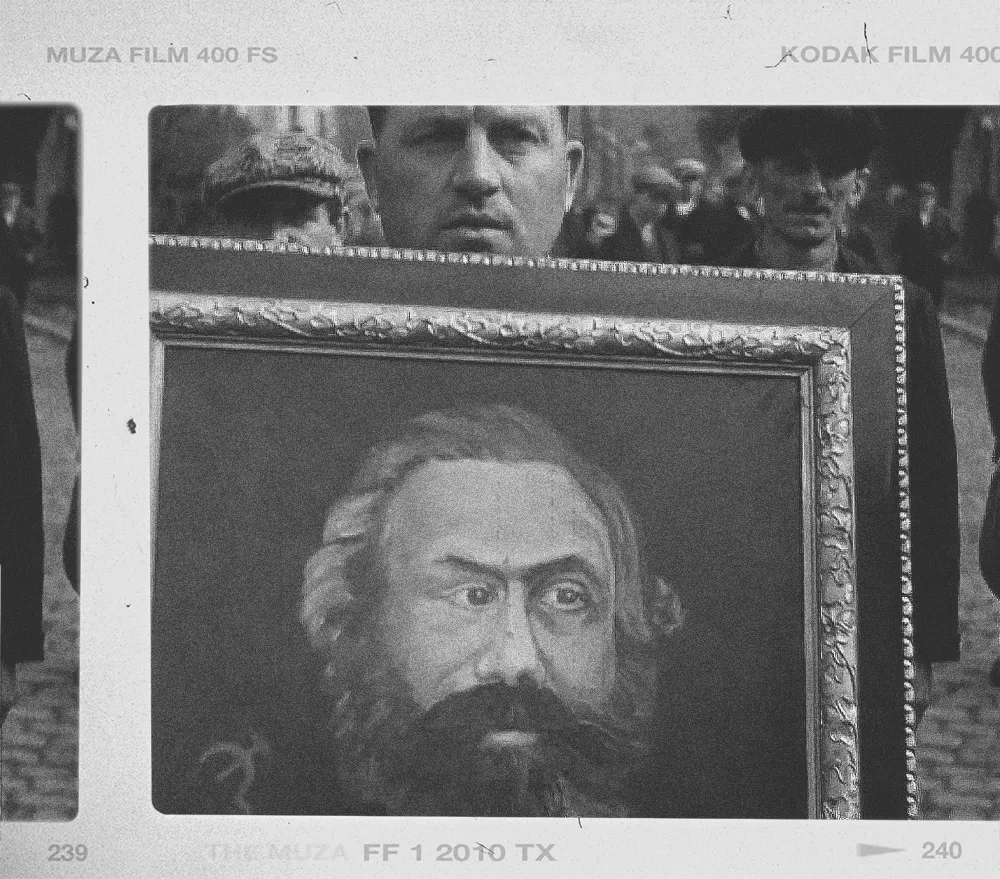

Важная часть фильма — мирные демонстрации бастующих. Одну из таких Ивенс показывает в кульминации — митинг в честь 50-й годовщины со смерти Маркса.

Шествие показывает, что рабочие — не разрозненные озлобленные кучки людей, а класс, объединённый идеями равенства и братства. Эти люди выше мелочной злобы; они восстают не ради мести, а ради установления справедливости. Митингующие гордо поднимают кулаки, прохожие им отвечают тем же. Возвышенный образ становится только правдивее и рельефнее из-за несовершенства портрета Маркса, который, очевидно, нарисовал художник-самоучка, энтузиаст. Сам портрет выглядит забавно, но в людях, которые с ним идут на возможную смерть от пуль полицейских, ничего забавного нет.

Интересно, что эпизод с портретом Маркса тоже был инсценирован, — Ивенс решил повторить то, что было в реальности:

«Накал жизни в то время, когда восстанавливался эпизод, был настолько высок, прошедшие события ещё так живы в памяти их участников, что шествие горняков на глазах у потрясённых Ивенса и Сторка [соавтора фильма. — С. О.] вновь вылилось в массовую народную демонстрацию»;

«Потребовалось непредвиденное документалистами вмешательство полиции, чтобы как-то смягчить и обезвредить эту манифестацию, грозящую перерасти в стихийное революционное выступление»21Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 53–54..

Это удивительный момент перехода вымысла искусства в реальную социальную энергию.

Ивенс показывает «чёрные» моменты реальности не для того, чтобы отстраниться от обеих сторон конфликта и устрашить зрителя ужасами мира. Это был бы поверхностный взгляд, через который нельзя в полноте разглядеть классовую сущность происходящих событий и понять, как в них может зародиться революция. Ивенс показывает реальную жизнь, в которой есть место не только ужасным, но и прекрасным явлениям.

Героизм шахтёров Боринажа реален, и кажется он таким благодаря, например, изображению того плохого, что они пережили. Голод, нищета, смерти от катастроф на производстве и от пуль полицейских — из подобного мрака выходят колонны идейных и сильных духом людей. То, как стихийно жители Боринажа присоединились к инсценированному шествию, доказывает, насколько сплочёнными они стали. Рабочие поняли, что мир нужно строить на других началах и что только в этом может быть их спасение.

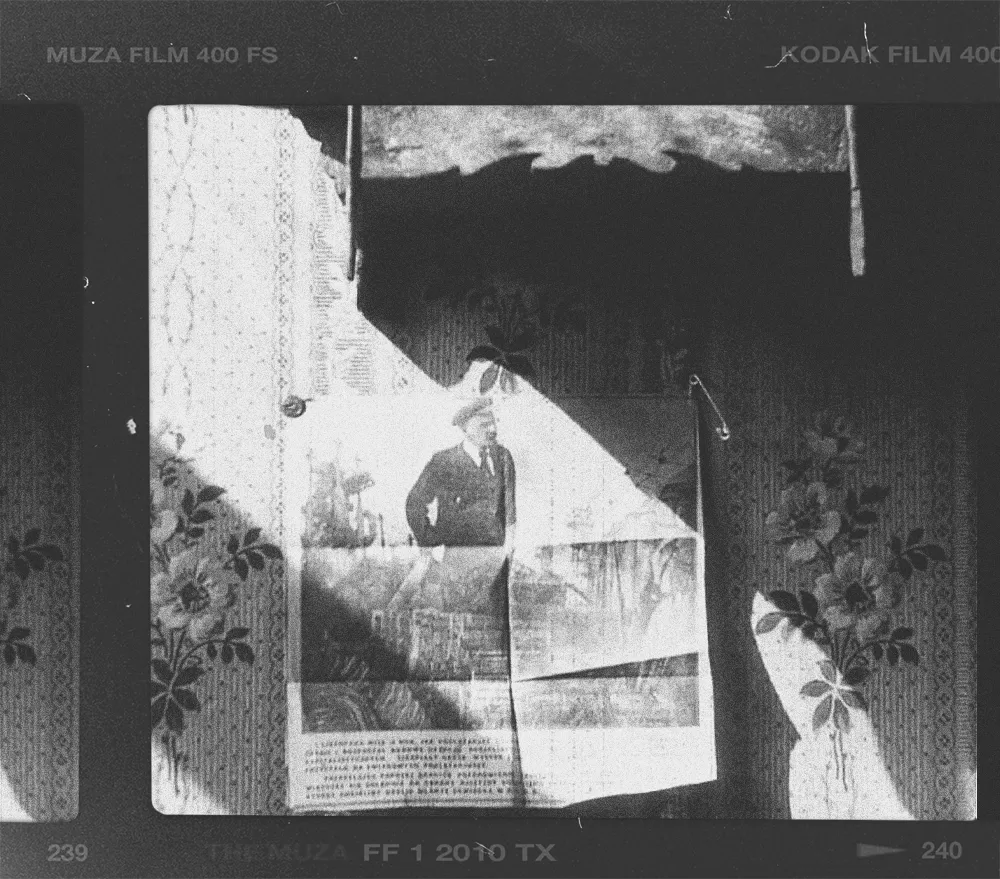

Образ забастовщиков подчёркивается кадрами с фотографией Ленина, видимо, вырезанной из газеты. Она прикреплена на булавку, с одной стороны, и на кнопку — с другой на стене поверх домашних обоев; на фотографию падает тёплый свет с тенью от оконной рамы.

Бедняки выказывают уважение идеям социализма так, как могут: вырезкой из газеты. Высокая идея в неуклюжей форме. Это красота из простоты: «Хоть шкура овечкина, но душа человечкина».

Как легко можно было не заметить эту вырезку из газеты! А Ивенс обращается к этому маленькому фрагменту реальности и показывает его дважды: перед кульминацией фильма, после сцены с собранием комитета безработных, решившего бороться и дальше за распределение угля, и в самом финале. Таким образом, элегантно, без давления и выводов диктора, Ивенс проявляет в видимости этих ужасных событий их сущностную сторону. Жители Боринажа не сдались и сохранили надежду на борьбу, и в этом маленьком кадре отразилась их духовная победа.

Как мрак развеивается светлым лучом, так и тяжкая жизнь угнетённых преображается в борьбе за свободу.

«Боринаж» показывает, как в кино можно преподносить авторскую тенденциозность. В речи диктора к концу фильма появляется пафос, звучит вывод картины:

«Пролетариат знает, что противоречия и бедность в Боринаже, как и по всей Бельгии, так и во всём мире, — это порок капитализма… И что человечество может спасти от хаоса и от эксплуатации человека человеком диктатура пролетариата и построение социализма».

Вывод звучит единожды и возникает после всего, что было показано как можно более объективно. Эти слова не навязываются, а выходят как бы напрямую из происходящих внутри фильма событий.

«Боринаж» гораздо сильнее агиток, которые пытаются заразить зрителя революционными идеями через противопоставление революционера без сучка и задоринки подлому трусу капиталисту или предателю троцкисту.

Как бы до сих пор некоторые левые ни продолжали любить фильмы вроде «Великого гражданина» и «Падения Берлина» или портреты вождей, нарисованные Герасимовым, пора понять, что идеальным может быть механизм, но никак не человек.

Обратимся к другу Маркса, которого рабочие неуклюже изобразили на портрете. В известном письме к Минне Каутской (26 ноября 1885 г.) Энгельс критикует её роман за излишнюю пропаганду социализма:

«[Тенденциозность. — С. О.] …должна сама по себе вытекать из обстановки и действия, её не следует особо подчёркивать, и писатель не обязан преподносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов».

Критерий искусства для Энгельса — реализм, то есть «правдивое изображение действительного отношения [в обществе. — С. О.]», которое «разрывает господствующие условные иллюзии о природе этих отношений»22Энгельс Ф. Письмо Минне Каутской от 25 ноября 1885 г. // К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве: в 2-х томах / Под ред. М. А. Лифшица. — М. : Искусство, 1957. — Т. 1. — С. 9., то есть отражение истины, проявление сущности вещи в её видимости. Тенденциозность Ивенса именно такая. Она идёт вслед за действительностью, верно показанной им. Вот чем фильмы Ивенса отличаются от слепой пропаганды.

Об этом же только другими словами писал Добролюбов в статье «Луч света в тёмном царстве» (1860):

«Художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собою»23Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве // Полное собрание сочинений: в 9-ти томах / Под общ. ред. Б. И. Бурсова и др. — М., Л. : Гос. изд-во художественной литературы, 1963. — Т. 6. — С. 312..

Добролюбова и Чернышевского Маркс и Энгельс ставили наравне с Лессингом24Энгельс Ф. Эмигрантская литература // К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве: в 2-х томах / Под. ред. М. А. Лифшица. — М. : Искусство, 1957. — Т. 1. — С. 536–537..

Для современных постмодернистских искусствоведов и литературоведов авторская тенденциозность ассоциируется с диктатурой и тоталитаризмом. Поэтому так популярна концепция «Смерти автора»:

«Коль скоро Автор устранён, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на “расшифровку” текста. Присвоить тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо»25Барт. Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика [Пер. с фр.] / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М. : Прогресс, 1989. — С. 389..

В произведении искусства нет авторского смысла, и его незачем искать, ведь оно состоит из знаков, подражающих другим знакам, как одно слово объясняется другим словом, «и так до бесконечности»26Барт. Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика [Пер. с фр]. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М. : Прогресс, 1989. — С. 389. — в этом находят демократизм.

Здесь есть доля истины: смысл произведения кроется не в авторе. Суть «Войны и мира» не в том, как в нём отражаются факты биографии Толстого, хотя изучение его жизни может помочь понять, как создавался роман и какие обстоятельства отразились в его фабуле и сюжете.

Барт забывает, что искусство — это отражение реальности, события которой несут смысл сами по себе. Тенденциозность «вытекает из обстановки и действия». В конечном счёте человек выражает и продолжает то, что в него заложено жизнью: «Сознание вообще отражает бытие»27Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собрание сочинений, изд. 5-е: в 55 томах. — М. : Изд-во политической литературы, 1968. — Т. 18. — С. 343.. Устранить из текста тенденциозность — значит отразить мир не полностью. Автор, который идёт вслед за тенденциозностью жизни, никогда не умрёт.

«Испанская земля»

В 1936 году в Испании к власти через выборы приходит коалиция левых и либеральных партий «Народный фронт». Она узаконивает конфискацию земель у богатых латифундистов в пользу крестьян и поддерживает радикальные рабочие профсоюзы. Армия Испании во главе с генералом Франко отвечает на это вооружённым мятежом. Франкистов поддерживают правые партии, а фашистские Италия и Германия посылают им на помощь вооружение и войска. Начинается Гражданская война.

«Страна, лежащая на краю Европы, на время завладела умами и сердцами миллионов людей во всём мире. Кто победит? Молодой, наглый и агрессивный фашизм с его человеконенавистнической идеологией или идея построения нового гуманистического общества, сторонники которой хотели перепрыгнуть из мрачного полуфеодального сегодня в светлое завтра? Многие надеялись, что в Испании удастся наконец-то остановить победоносное шествие фашизма по миру»28Платошкин Н. Н. Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. — М. : ОЛМА-ПРЕСС ; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2005. — С. 3..

Авторы с прогрессивными взглядами сочувствуют «Народному фронту». Многие из них в кровавых расправах фалангистов видят ужас современности, гибель гуманизма. В 1937 году Пикассо пишет картину «Герника» — после авианалёта немецко-итальянской авиации на одноимённый городок. Герника была превращена в руины; погибло, по некоторым данным, от 300–40029Corum J. Inflated by Air Common Perceptions of Civilian Casualties from Bombing. — Maxwell Air Force Base, Alabama, 1998. — URL: https://archive.org/details/DTIC_ADA399072 до 1600 человек30Сулайка Й. Незавершенное наследие Герники: фон Рихтгофен, Айта Пачи и Ленин (часть I) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2010. — № 3. — URL: //web.archive.org/web/20110206052300/http://www.gernika.ru/euskal-herria/7-euskal-herria/261-gernikako-ondare-amaitu-gabea-von-richthofen-aita-patxi-eta-lenin-1-zatia.

«Герника» — это отражение страшной действительности в абстрактной форме.

Мать с умершим на руках ребёнком на картине почти теряет человеческие черты: глаза наехали на лоб, непропорционально большие искарёженные пальцы рук. Как будто бы чудовищное горе искажает облик женщины.

Центральный образ лошади, пронзённой копьём, нарисован изломанными линиями и так небрежно, что трудно разглядеть, где находятся части её тела.

Намеренно неправильно передана внешность быка: из-за деформации перспективы кажется, что он стоит одновременно и задом, и передом; рога, уши и глаза перемешаны между собой. Пикассо даже не закрашивает оставшиеся от перерисовок штрихи, из-за чего кажется, что у быка три глаза.

В такой хаотической форме художник отражает муки человечества во времена, когда гибнут мораль, разум и красота, когда ничего не может спасти от надвигающейся катастрофы фашизма. Писатель-сюрреалист Мишель Лерис говорил:

«В этой трагедии, представленной нам в чёрных и белых тонах и заключённой в четырёхугольную раму, Пикассо во весь голос объявляет о переживаемом нами трауре. Всему, что нам дорого, придёт конец. Именно потому необходимо, чтобы всё то, что мы так любим, было запечатлено как последнее страстное прощание с чем-то незабываемо прекрасным»31Цит. по: Пенроуз Р. Пикассо / Пер. с англ. Е. Н. Логинова. — М. : Мол. гвардия, 1999. — С. 180..

Ещё до победы фашистов в Гражданской войне Пикассо предвосхищает их будущие преступления и ставит приговор XX веку. «Герника» стала «монументом разрушения, отчаяния и горя»32Пенроуз Р. Пикассо / Пер. с англ. Е. Н. Логинова. — М. : Мол. гвардия, 1999. — С. 178..

В том же, 1937 году Ивенс летит в Испанию и находит в ней не отчаяние, а надежду. Несмотря на ужасы войны, республиканцы не сдаются и продолжают борьбу. Ивенс снимает фильм «Испанская земля» (1937), в котором отражает героизм трудового народа, выступившего против агрессора. Это кино проникнуто верой в победу «Народного фронта». Несмотря на то что прогрессивные силы тогда проиграли, фильм Ивенса отражает сущность Гражданской войны точнее «Герники» и всего, что писали про Гражданскую войну модернисты33То, как модернистские художники передавали события Гражданской войны в Испании, см. здесь: Лифшиц М. А. Искусство и современный мир. — М. : Изобразительное искусство, 1978. — С. 150–168.. Разберёмся, почему это так.

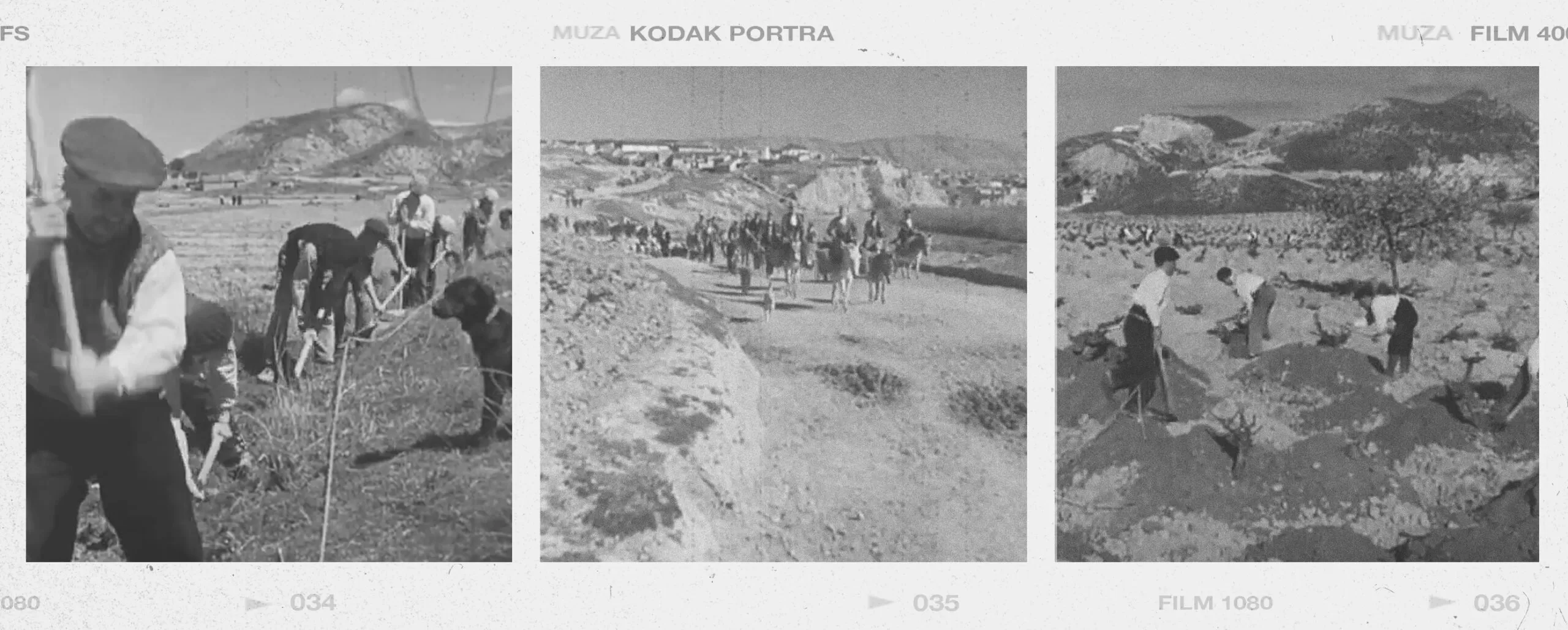

Начинается «Испанская земля» с кадров испанских полей. Широкие просторы показываются под народную песню. Местная земля сухая, её сложно возделывать, поэтому деревня Фуэнтедуэнья неподалёку всегда была бедна. Хлеба хватает только для сельчан. Теперь земля в собственности крестьян, и они решают коллективным трудом оросить её, чтобы хлеба хватило и на голодающих горожан Мадрида, к которому подступают франкисты.

«Образы, созданные художником, — говорит Добролюбов, — собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни, весьма много способствуют составлению и распространению между людьми правильных понятий о вещах»34Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: в 9-ти томах / Под общ. ред. Б. И. Бурсова и др. — М., Л. : Государственное издательство художественной литературы, 1963. — Т. 5. — С. 23..

Посмотрим, какие моменты из жизни крестьян выбирает Ивенс.

Большинство времени на экране жители Фуэнтедуэнья работают: пекари раскладывают по формам тесто; жёны собирают пахарей в дорогу, затем — идут стирать вещи. Землепашцы коллективно копают канал для орошения. Работают все от мала до велика, кроме тех, кто ушёл на фронт.

В кадре — постоянно множество людей. Крестьяне представляются единой живой силой. Они сознательно трудятся вместе не ради прибыли, а ради помощи своим товарищам республиканцам. Эти сцены сопровождает инструментальная музыка, подражающая народным напевам: сначала играет грустный мотив, затем он сменяется гордой мелодией. «Маленькая, ничем не примечательная деревенька показана нам. Но в ней — образ всей трудовой Испании»35Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 61..

Сцены из деревенской жизни будут лейтмотивом появляться на протяжении фильма. За эту бедную испанскую землю, за то, чтобы на ней быть хозяевами и свободно трудиться, сражаются испанцы. В этом нет абстрактного патриотизма; так Ивенс показывает классовую сущность Испанской республики.

Преобладание в кадре чёрного цвета выделяет светлые лица и поднятые кулаки

Об этом же — сцены с митингом по случаю объединения полков Народной армии.

Выступают командиры и члены правительства. Они говорят о необходимости защищать демократию, власть трудящихся. Среди них — Энрике Листер, каменщик из Галисии, который «за шесть месяцев боевых действий прошёл путь от солдата до командира дивизии», и Хосе Диас, который «работал наборщиком по 12 часов в день, до того, как стал членом парламента», а ещё он генсек Коммунистической партии Испании.

Выступающие поднимают вверх кулаки, их слушатели — тоже.

Из этих сцен очевидно, почему пролетарии Испании поддержали «Народный фронт»: в нём они видели людей, которые выражали их классовые интересы. Так же на это смотрели испанские крестьяне. В другой сцене на звуки выстрелов пахари гордо отвечают: «Это наши пушки».

Красивые народные образы Ивенса разительно отличаются от искажённых существ Пикассо. Испанский художник публично признавал, что лошадь в центре «Герники» символизирует испанский народ36«Бык — олицетворённая жестокость. Лошадь представляет собой народ… Я хотел отразить не ужас одного конкретного события, а всеобщую трагедию». Там же автор книги о «Гернике» Медведенко отмечает, что «изображение раненой лошади, символизирующей страдания народа, появилось у Пикассо ещё в 1917 г.» (Медведенко А. В. «Герника» продолжает борьбу. — М. : Междунар. отношения, 1989. — С. 65.).. Разве можно в этом силуэте, обезображенном изломанными линиями, увидеть хотя бы какую-то внутреннюю силу? К тому же среди разрозненных героев «Герники» нет единства, без изображения которого картинный образ республиканцев остаётся неполным.

Ивенс вместе с оператором Джоном Ферно снимают кадры для фильма на передовой, рискуя умереть. На фронте, где постоянно витает опасность смерти, создатели «Испанской земли» находят жизнь. Для солдат война — это уже «почти нормальная жизнь», как сообщает диктор. «Ты ешь, пьёшь, спишь и читаешь газеты». Бойцы пытаются создать уют, они смеются и отдыхают. Так они сохраняют в себе силу духа, побеждают страх смерти. Глядя на это, вспоминается «Василий Тёркин».

Через минуту будет сцена сражения, и эти жизнерадостные солдаты столкнутся со смертью

На 16-й минуте Ивенс показывает командира Мартинеза де Арагона, который до войны был юристом. Диктор сообщает, что во время съёмок сражения авторы застали его гибель. Поэтому он исчезает из череды кадров, а солдаты продолжают биться. Ивенс не показывает мёртвое тело командира и не останавливается на переживаниях об этой потере. Кадр сменяется, и мы снова видим Мартинеза, отдающего приказы. Ивенс решил, что правильнее будет показать его живым. Хотя он и умер, в жизни навсегда останется его подвиг.

И пошло в цепи по взводу:

— Ранен! Ранен командир!..

Подбежали. И тогда-то,

С тем и будет не забыт,

Он привстал:

— Вперёд, ребята!

Я не ранен. Я — убит…

Республика умерла под пулями фашистов в 1939 году, но она оставила нам нравственный идеал, который продолжает жить в таких произведениях искусства, как «Испанская земля».

В 1950 году Ален Рене снимает документальный фильм «Герника», который является коллажем из работ Пикассо, где больше всего показывается одноимённая картина. На десятой минуте под кадры ужасающих скульптур-истуканов, лежащих во тьме, диктор взывает к погибшим на войне:

«О братья, где вы! Гнеёте в земле и ваши кости переломаны? В орбитах ваших вертится Земля. Смерть прервала равновесие времён… Вы остались пищей для червей, а сколько было жизни и сколько было обещаний?»37Диктор читает стихи французского поэта Поля Элюара.

В кульминации фильма Алена Рене диктор переходит на крик:

«Попробуй обуздать животное, когда оно почувствовало смерть! Попробуй обуздать мать, чей ребёнок умер! Постарайся при этом разрушении утешить их! Одна лишь ночь на свете, ночь войны, сестра опустошения и смерти, ужасная и отвратительная…»

Под гнетущую музыку быстро показываются искажённые лица людей и зверей, нарисованные Пикассо, которые как будто навечно замерли в предсмертном крике. Художник увидел в Гражданской войне разрушения, иррациональный страх, которому человек не может не покориться. Бесспорно, это существенная часть войны, но достаточно ли выносить из неё только это?

В статье «К спорам о реализме» (1976) Михаил Лифшиц, марксистский философ и искусствовед, писал о популярности мнения, что в суровое и уродливое время «само искусство должно быть уродливым и страшным, иначе оно не выразит правду жизни». На это он отвечал:

«Правда жизни требует правдивого изображения её. Если наше время так нескладно, <…> его нескладицу нужно передать в реальных образах, адекватных самой действительности, не углубляя ложные стороны жизни ложью искусства. Рукой, дрожащей от лихорадки, нельзя описывать лихорадку, сказал старый немецкий писатель Гиппель, и он был прав. Ведь лихорадка — болезнь, имеющая свои симптомы, и тот, кто хочет описывать их, должен делать это твёрдой рукой, иначе получится не описание болезни, а бред больного»38Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная. — М. : Искусство, 1979. — С. 517–518..

Пикассо в «Гернике» показывает умершего солдата обезображенным расчленённым трупом. Его пустые глаза разъехались, а отрубленная рука держит сломанный меч. Остатки его тела станут пищей для червей. Он исчезнет. Пикассо изображает физическую оболочку павшего солдата, но это только его видимость. За смертью героев кроется бессмертие их нравственного идеала, который продолжит жить в воспоминаниях потомков или в произведениях искусства, как идеалы командира Мартинеза де Арагона у Ивенса или командира из «Василия Тёркина».

Изображать погибших за правое дело только в виде обезображенных трупов — значит доносить правду жизни в её ложной форме.

На 27-й минуте «Испанской земли» диктор говорит: «Не имея возможности зайти в город, враг пытается его разрушить». Затем следуют кадры Мадрида после бомбёжки: разрушенные здания, выбитые стёкла, трупы. Ивенс показывает эти ужасы, но вместе с ними он показывает и героизм оставшихся в живых. Они коллективным трудом отстраивают стены разрушенных домов.

В середине фильма есть серия сцен, как из разбомблённого дворца герцога Альбы «правительственные ополченцы бережно собирают сокровища испанского искусства», среди которых — старинное издание «Дон Кихота». Ополченец листает книгу, затем кадр сменяется, и мы видим статую Дон Кихота, к руке которого прикрепили красный флаг.

Этими кадрами Ивенс дополняет образ республиканцев. Их сила — сила жизни и красоты. Поэтому ополченцы рисковали собой, чтобы спасти классические произведения искусства. «Революция — сила хранительная», — писал Герцен. В этом республиканцы нравственно побеждают. В самой форме картины Пикассо ни о какой нравственной победе нет и речи. «Герника» — именно поражение всякой человечности, победа смерти.

«Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, не способен бороться», — сказал Ленин39Ленин В. И. Л. Н. Толстой и современное рабочее движение // Ленин В. И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е: в 55 томах. — М. : Изд-во политической литературы, 1973. — Т. 20. — С. 40.. Выход был в правде республиканцев, какой её изобразил Ивенс, — правде гордых людей, бескорыстных тружеников, созидающих и рискующих жизнями «за други своя». Этим образам противопоставляются мятежники, которые сеют разрушение.

Ивенс тоже изображает смерть, но смотрит на неё более объективно, как на часть картины эпохи.

«Художественность есть изображение исторического содержания в его цельности, многообразии и полноте. На философском языке это называется конкретностью. Действительность есть нечто конкретное, то есть развитое, многостороннее, заключающее в себе единство противоречий. Такова истина, всё остальное — абстракция, односторонность, узкий и ограниченный взгляд. В художественном произведении человек как бы осознаёт, охватывает всю действительную жизнь в качестве художника, и как человек, наслаждающийся искусством, он чувствует освобождение от всякой узости»40Лифшиц М. А. Русская классическая критика // Собрание сочинений: в 3-х томах. — М. : Изобраз. искусство, 1988. — Т. 3. — С. 39..

Кульминация «Испанской земли» — сражение за мост на дороге к Мадриду. Ивенс не боится вставлять кадры раненых и погибших с текстом диктора о том, что каждая шестёрка бойцов становится пятёркой, затем четвёркой, тройкой и двойкой. Со свистом и громом падают бомбы мятежников, солдаты умирают, но барабанный марш продолжает играть. Бойцы не сдаются перед смертью и в итоге побеждают.

На последних минутах фильма сталкиваются кадры стреляющих солдат-республиканцев и потоков воды, которую пускают по оросительным каналам. Крестьяне оживляют землю. Так же нравственный идеал человека, борющегося до самого конца за правое дело, побеждает смерть. Диктор говорит:

«Люди, никогда не сражавшиеся раньше, не умевшие владеть оружием, которым нужна только работа и хлеб, продолжают сражаться».

Как бы Пикассо ни хотел изобразить ужасы фашизма, отражать реальность войны в её разрушительных формах — значит отражать полуправду. «Правда жизни требует правдивого изображения её». Реализм — это «изображение объективной реальности, данной нам в правдивых образах чувств [курсив мой. — С. О.]»41Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная. — М. : Искусство, 1979. — С. 533.. Погибшие безвинно, защищавшие республику, — не «пища для червей». Они продолжают сражаться в нашем сердце.

Искусство как пропаганда

«Дождь»

Поэт в пушкинском стихотворении «Поэт и толпа» (1828) отвечал «черни»:

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

Эти строчки часто воспринимались как выражение идеи «чистого искусства», далёкого от мирских нужд. Поэт не должен воспевать грязь и пороки. Нет ничего высокого в голоде и несправедливостях, значит, говорить об этом в лирике нельзя.

Ивенс же в большинстве своих фильмов переводит внимание зрителя на насущные проблемы; это — противоположность «чистого» искусства. Гражданин в стихотворении Некрасова «Поэт и гражданин» (1855) так отзывался об идее «чистого искусства»:

С твоим талантом стыдно спать;

Ещё стыдней в годину горя

Красу долин, небес и моря

И ласку милой воспевать…

Строки Некрасова можно присвоить Ивенсу. В одном из его главных фильмов — «Дождь» (1929) — нет ни слова о политике. Просто пятнадцать минут под разными углами показывается дождь и красивые улицы Амстердама. Неужели такое мог снять режиссёр «Говорит Индонезия», «Боринажа» и «Испанской земли»? Для самого Ивенса, однако, проблемы в этом нет:

«Некоторые критики хотят видеть в моей работе две тенденции: одну социальную, другую — лирическую. Это разграничение мне кажется неправильным. Мне интересно показывать вещи и жизнь как можно правдивее… Я беру из реальной жизни то, что с наибольшей силой меня волнует»42Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 156..

Ивенс видит одинаковое отражение правды и в «гражданском» искусстве, и в лирике. Какая же истина заложена в «Дожде»?

Этот один из самых ранних фильмов Ивенса был снят в двадцатых годах. Тогда по всему миру кинотворцы старались найти особый язык кино и обособить новый вид искусства от других. Отсюда вышел французский киноавангард, от него — голландский. Голландские авангардисты объединились в сообщество «Фильм-лига», куда входил Ивенс. В сентябре 1927 года они публично заявили о своих взглядах. «Выпущенный ими манифест призывает деятелей кинематографа к смелому новаторству, эксперименту, к “свободной дискуссии” на экране»43Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 10..

В Германии подобные идеи выражал «немецкий экспериментальный фильм». Его ярким представителем был Вальтер Руттман. В поиске новых форм он создавал «опусы». В них на протяжении нескольких минут мелькают абстрактные формы.

В одном из опусов такие мелькания длятся больше 10 минут…

Кроме формальных абстракций, в фильмах Руттман запечатлевал реальную жизнь. Самый известный из его фильмов: «Берлин — симфония большого города» (1927).

Киновед Сергей Дробашенко называет этот фильм «новаторским, хотя и противоречивым». В нём Руттман пытается через монтаж и кинематографические приёмы передать ритм большого города, но как автор он относится к показанным событиям довольно холодно. Руттман наблюдает за жителями Берлина, как отстранённый ученый — за животными. Возможно, из-за этого кадры людей не раз чередуются кадрами зверей, например коров, которых ведут в вольер. Жители города показываются как толпа, лишённая индивидуальности.

Фильм состоит из пяти актов, воспроизводящих определённую часть времени одного дня. В конце каждого акта сцены сменяются быстрее и быстрее, затем закручиваются так, что ничего определённого в них разглядеть нельзя. Зигфрид Кракауэр, известный киновед, в книге «От Калигари до Гитлера» за это критиковал режиссёра:

«Склонность Руттмана к ритмическому монтажу говорит о том, что, по сути, он старается уклониться от критических замечаний в адрес действительности, которая открыта его глазу… Ритмический монтаж Руттмана свидетельствует о его желании избежать жизненно важных решений и укрыться под маской двусмысленного безучастия»44Цит. по: Прожико Г. С. Экран мировой документалистики (очерки становления зарубежного документального кино). — 2-е изд. — М. : ВГИК, 2017. — С. 25–26.

В этом пассаже Кракауэр противопоставляет Руттманна Дзиге Вертову, доказывая, что ритмический монтаж можно использовать, не только чтобы скрыться от высказывания своей позиции, но и для выражения своих чувств. «…Вертов подчёркивает формальные ритмы в своих лентах, но не остаётся безучастным к их содержанию»..

Часто через авангардную оптику фильма «Берлин — симфония…» доносится красота города и даже критика классового расслоения (четвёртый акт, по сути, посвящён сравнению жизни богатых и бедных). Но за формальными экспериментами теряется человек. Руттману «хотелось показать, как современный техногенный мир большого города разрушает человеческую личность, подчиняя её строго регламентированному графику жизни, повинующемуся движению стрелок, и растворяя людей в мельтешне себе подобных»45Прожико Г. С. Экран мировой документалистики (очерки становления зарубежного документального кино). — 2-е изд. — М. : ВГИК, 2017. — С. 24..

Ивенс же своим творчеством уже тогда доказывал, что в кино можно иначе отражать мир. О своих фильмах времён голландского авангарда он пишет:

«Всё это я делал, не желая быть абстрактным, как Вальтер Руттман. Это были эстетические эксперименты, но они основывались на реальных вещах»46Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 15..

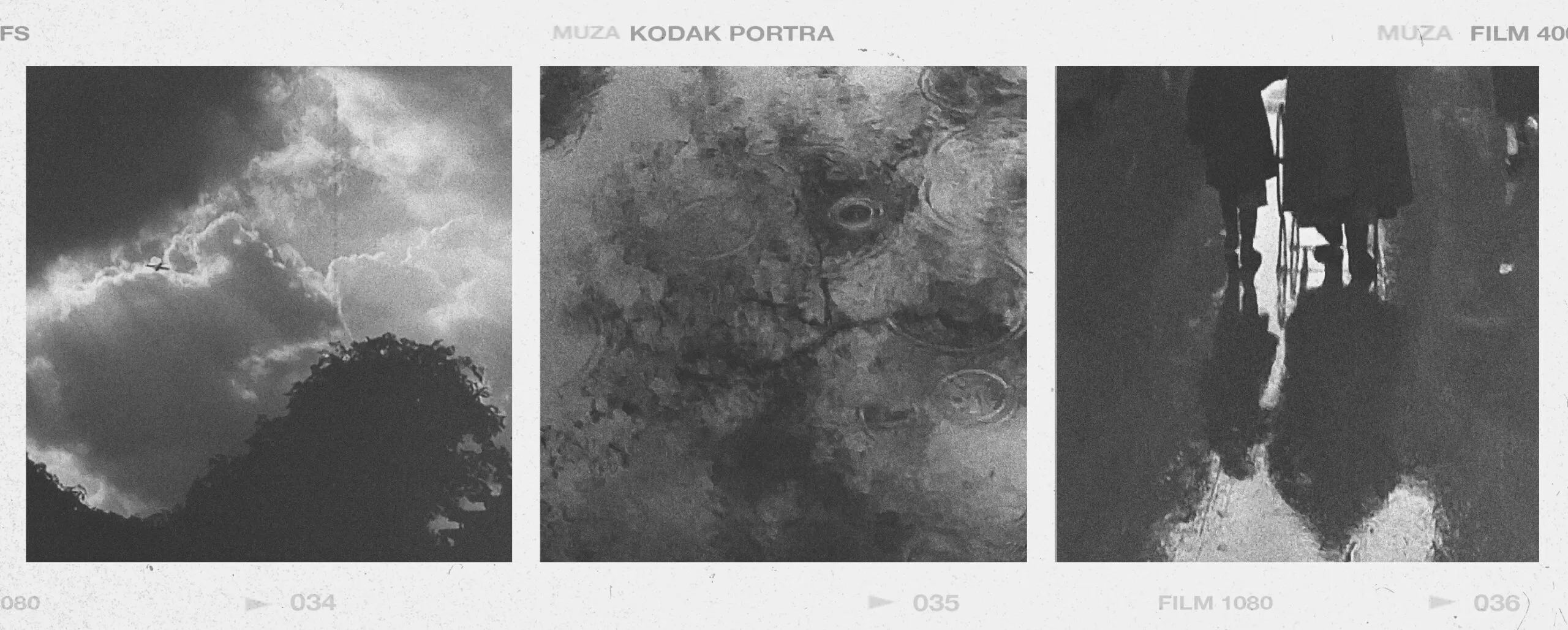

В «Дожде» Ивенс изображает гармонию и красоту. Сначала режиссёр показывает солнечный день его любимого родного Амстердама. Свет оживляет город, который двигает тени и мелкими вкраплениями, отражаясь, сияет в реке. Дует ветер и надвигаются тучи — кадры становятся напряжённее и темнее. Начинается дождь. Ивенс подмечает малейшие изменения, которые происходят с городом под ливнем:

«Я тщательно изучал дождь с точки зрения фотогеничности и анализировал известные моменты, подобно тому, как это делается при работе с новым актёром. Вся жизнь людей, их движения, походка и т. п. меняются при дожде. Взрослые защищаются зонтиками, дети продолжают играть, старики с трудом стараются от него спастись»47Цит. по: Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 16–17..

В тёмных кадрах Ивенс ищет отблески света, отражающиеся в каждой маленькой капле воды на окне, на черепице, на автомобиле. Ивенс снимает изменения светотени, и он использует долгие кадры, чтобы зритель мог всё разглядеть. В его объектив попадают, казалось бы, самые неприметные стороны города: он снимает крупным планом лужи, водостоки, заборы. Ивенс показывает, как в них отражаются дома, деревья, идущие по дороге люди — весь остальной город. Это — «единство, гармония природы и жизни города»48Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 18..

В фильме есть три состояния города: перед дождём, во время и после него. Причём каждый кадр содержит движение и стыкуется с другим кадром, показывающим иную динамику, — так передаётся непрерывность и изменчивость жизни, но вместе с этим показывается вечный переход природы из одного состояния в другое.

Солнце в кульминации фильма пробивается сквозь тучи и светит с такой же силой, как оно светило в его начале. Нет того ливня, но остаются лужи, мокрая дорога, капли на зеркалах мотоцикла, которые скоро высохнут. Город возвращается в изначальное состояние, и мы видим последний кадр, очень схожий с одним из начальных. Разве это не изображение диалектики мира?

Элементы фильма настолько насыщены, что он перестаёт быть простым показом того, как идёт дождь, или хроникой Амстердама 1920-х годов. Единичные проявления природы, кадры города превращаются в метафору жизни, в отражение сущности мира. Всё это трудно распознать во время прогулки по улице — обычно человек видит со своей стороны только серию случайных событий. А Ивенс через фильм выявляет в иллюзорной случайности явлений закономерности, диалектику смены погоды.

Большинство людей, идущих под зонтом — из фильма, — скорее всего, думают о своих делах, не замечая никого и ничего вокруг. Но когда Ивенс снимает их сверху, становится видно, что они являются частью потока, льющегося как вода по водостоку.

В такой диалектике мира кроется красота, жизненный идеал. Ивенс находит его и при съёмке дождя, и при съёмке эпизодов классовой борьбы.

Лучи солнца, прорывающие тёмные тучи в кульминации «Дождя», шествие с портретом Маркса в «Боринаже» и потоки воды, бегущие по оросительным каналам степи, в «Испанской земле» — это для Ивенса схожие вещи, и прежде всего потому, что в них отражается правда мира.

«Мне интересно показывать вещи и жизнь как можно правдивее», — говорил он.

Благодаря искусству человек может увидеть свою причастность к миру непосредственно, различить суть чего-либо в его видимости. Это освобождает человека от узости взгляда, и он перестаёт быть марионеткой обстоятельств.

При просмотре хорошего фильма человек познаёт необходимость реальности, что открывает ему путь к свободной жизни. Но решение идти по нему, менять свою жизнь и мир вокруг себя, остаётся за ним.

Это — часть эстетического воспитания, и оно отличается от той пропаганды, которая играет на низменных чувствах зрителей и соблазняет красивой картинкой.

Ленин в беседе с Кларой Цеткин говорил:

«Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, — конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешён. На этой почве должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию»49Цит. по: Лифшиц М. А. Поэтическая справедливость. — ТОО «Фабула» ; «Издательский центр», 1993. — С. 362..

Опираясь на слова Ленина, Михаил Лифшиц писал:

«Развитие эстетических потребностей является одним из великих средств пробуждения духовной самостоятельности масс»50Лифшиц М. А. Поэтическая справедливость. — ТОО «Фабула» ; «Издательский центр», 1993. — С. 362..

Мы развивали эту идею в заметке «Как появилось искусство и что мешает ему развиваться»51Рассуждаем, как появилось искусство и что мешает ему развиваться // spichka.media, 25.04.2023. — URL: https://vk.com/wall-192964151_6870.

Искусство создаёт «почву для культуры», и здесь сходятся два противоположных — кажущихся такими со стороны — направления: «чистое» и «гражданское» искусство. В этом смысле пейзажная лирика, например, может выступать как борьба за внутреннюю свободу человека, а политические стихи — выражать красоту мира.

Это, конечно, не снимает ответственности с тех художников, которые уходят в чистую поэзию, потому что пасуют перед проблемами своего века:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан.

Фета, сознательно убегавшего от политических высказываний, и Некрасова объединяет, как и любого другого хорошего художника, реализм как отражение истины действительности. Они были равновеликими мастерами поэзии, хотя и говорили о разном.

«Дождь» — наглядный пример «поэтического» кино. В таких фильмах обыкновенно нет чёткой фабулы, нет героев, которые изменяются на протяжении действия, и преобладает метафорическое объединение образов.

«Сена встречает Париж»

В 1957 году Ивенс создаёт фильм «Сена встречает Париж». Это путешествие по реке Сене одним майским днём. Камера разглядывает город вокруг и знакомит зрителя с Парижем. Дробашенко называет «Сену» «вершиной “лирического реализма” в работе режиссёра»52Дробашенко С. В. Кинорежиссёр Йорис Ивенс. — М. : Искусство, 1964. — С. 141.. В 1958 году фильм завоёвывает золотую пальмовую ветвь.

«Социальная» и «лирическая» линии творчества Ивенса в «Сене» сливаются как нигде ранее. Съёмка будней крановщика, разбирающего груды мусора, перемежается с играющими рядом с ним детьми, сменяется кадрами влюблённой пары, разглядывающей блики на водной глади, а затем камера плывёт по реке и звучат стихи Жака Превера. Не слишком понятно, как эти события можно соединить в целое, но внутри фильма их связь выглядит лёгкой, гармоничной и красивой.

Прожико, анализируя «Сену», пишет:

«Нигде монтажная структура картины, её ритмический строй, смена пластических образов так не укладывалась в понятие экранной поэзии, как в этом фильме. Кадры возникают на экране иногда так же неожиданно, как рождается парадоксальная метафорическая строчка в стихотворении. Однако случайность каждого следующего кадра мнимая. Не хаос, не поток выхваченных из жизни фактов, а строгая поэтическая конструкция, вызывающая с абсолютной необходимостью каждый новый образ, — таков этот фильм»53Прожико Г. С. Экран мировой документалистики (очерки становления зарубежного документального кино). — 2-е изд. — М. : ВГИК, 2017. — С. 116..

«Сена» демонстрирует, как «поэтический» кинематограф может говорить и о народной правде, и о классовом расслоении общества.

Возьмём для примера эпизод на восемнадцатой минуте фильма. Он начинается со съёмки рыбака, очевидно небогатого человека, пытающегося наловить себе ужин. Камера поворачивается вправо, и мы видим девушек в расшитых платьях, одна из них даже в мехах, хотя на улице лето. Они пришли сюда сфотографироваться: поочерёдно они застывают перед фотоаппаратом в неестественных позах. Меняется кадр, и мы смотрим на них с другого ракурса; кажется, режиссёр хочет, чтобы зрители обратили внимание именно на них. Но кадр продолжается после их ухода, и мы замечаем на заднем плане того самого рыбака. Он поймал рыбу.

Так, без слов диктора, без навязывания авторской позиции, Ивенс показывает естественность и красоту простого человека — рыбака. Эта простота выглядит гораздо живее застывших «куколок» перед фотоаппаратом. Они сюда пришли, кажется, только чтобы фотографироваться и кичиться перед другими красотой своей внешности, а рыбак — жить и заниматься делом. На фоне реки он смотрится более органично, чем они, и даже сливается с пейзажем.

Красоту жизни простых людей Ивенс показывает и в эпизоде на двадцать первой минуте.

Дождь. Небо покрывается тучами. Кадры становятся темнее. Перестаёт звучать музыка, слышен воющий ветер.

Люди разбегаются и пытаются спастись от начавшегося ливня. Они собираются под пролётом моста, где ещё темнее, чем под небом. Но кто-то разжёг костёр, и в череде кадров появляется светлое пятно. Камера снова снимает дождь, но ракурсом из-под моста, и теперь вместо воющего ветра звучит весёлая мелодия.

Под мост приходят и приходят люди. До этого они не были знакомы, но природное явление их объединило. Они смеются, одна пара танцует. Страшноватое и грустное настроение сменяется радостью. Так единство людей побеждает силу природы.

Самая напряжённая точка в фильме перед его финалом. Сена и Париж ночью, когда практически ничего нельзя разглядеть. Показываются одинокие улицы, на набережной — ни человека, видны силуэты деревьев. Звучат стихи Жака Превера о смерти:

«И если ветер под Новым мостом задует мою свечу, если все счёты я с жизнью сведу и потом получу на Банье или где-нибудь в уголке Пер-Лашез последний приют, то и тут я улыбнусь и сам себе прошепчу: жила-была Сена…»

В темноте появляется проблеск. Он расширяется: это открываются ворота шлюза, пропускающего корабли, а за ними — утренний свет. Появляется устремляющаяся вдаль Сена, которая, словно как жизнь, будет течь вечно.

В финале фильма жизнь побеждает смерть. Так идеалы свободного и единого французского народа — красивые в своей простоте, — облечённые в художественные образы, обретают вечную жизнь.

Пожалуй, в «Сене» Ивенс достиг невероятного мастерства в передачи ощущения жизни на экране54Из всех остальных фильмов Ивенса на «Сену» по стилистике больше всего походит «В Вальпараисо» (1963) про одноимённый чилийский город.. Для кино недостаточно произвольно поставить камеру и снимать улицу. Каждый элемент фильма должен отражать диалектику жизни: музыка, монтаж, выбор ракурсов, игра актёров — всё это должно соединяться так, чтобы оставалось ощущение хаотичности, необходимой для жизни, но и передавалась её гармония.

Гармония — это соединение противоположностей. Советский искусствовед Борис Михайлов, размышляя об античной архитектуре, писал:

«Красота — единство в многообразии — такова основная формула древнегреческой эстетики. Гармония — лишь наивысший расцвет красоты. Понятие же красоты обширно. Она возникает, едва лишь в хаотическом столкновении множества противоборствующих сил являются первые признаки ритмического порядка. Там, где исчезает последняя пара противоположностей, хотя бы в виде вертикали, противопоставленной горизонту, там исчезает красота образа, всё сливается в безобразном единстве, исполненном спокойствия»55Цит. по: Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение: Учеб. пособие для вузов. — М. : Академический проект, 2020. — С. 130..

Ивенс передавал гармонию, диалектическое соединение противоположностей, в единичном — в снятых на камеру событиях жизни.

Фильмы Ивенса доказывают, что кинематограф, как и любое другое искусство, выше пропаганды. Это не сладкая оболочка для горькой просвещенческой пилюли. Через кино человек проявляет истину действительности в её видимости. Через понимание мира происходит понимание самого себя, и субъект осознаёт, что за его единичностью кроется всеобщее и бесконечное — мир. Искусство помогает человеку увидеть, кто он на самом деле. Такой взор должен быть у свободного человека. Так смотрел на мир Йорис Ивенс.

Ссылки на фильмы Ивенса

- «Говорит Индонезия» 1945 г.

Смотреть через ВК (360p, на английском). - «Боринаж» 1934 г.

Смотреть через ВК (720p, русские субтитры). - «Испанская земля» 1937 г.

Смотреть через Ютуб (480p, на английском). - «Дождь» 1929 г.

Смотреть через Ютуб (1080p). - «Сена встречает Париж» 1957 г.

Смотреть через ВК (480p, русские субтитры).

Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим

«Шоковое кино» и революция

Могут ли тиктоки пробудить мировую революцию?

«Шоковое кино» и революция

Могут ли тиктоки пробудить мировую революцию?

Движущая сила идей

Как идеи определяют наше будущее? — поясняет британский марксист Перри Андерсон

Движущая сила идей

Как идеи определяют наше будущее? — поясняет британский марксист Перри Андерсон

Левые кооперативы и позиционная борьба

От культуры — к борьбе. Готовим позиции рабочего класса

Левые кооперативы и позиционная борьба

От культуры — к борьбе. Готовим позиции рабочего класса

Странное и чудовищное

Странное и чудовищное — соцреализм и «Спичка»

Странное и чудовищное

Странное и чудовищное — соцреализм и «Спичка»